世界最大の国に暮らすというのはどういうことか?

ロシアの大都市―とりわけ西部にある都市の生活はヨーロッパやアメリカの生活とそれほど変わらない。しかし、シベリアや極東の村に行けば、そこに住む人々が人生のうちにどれほどの障害を乗り越えなければならないのかということに驚くことだろう。

ロシア国内旅行のために長いこと貯金する

ヤクーチヤの北東部にある小さな極圏にある人口2,500人に満たない村チェルスキーの空港は、中央に水色の増築部分がある2階建てのコンクリートの箱のような形の建物である。待合室は50人も入れない大きさで、地元のカフェはいつでも開いているわけではなく、Wi-Fiが空港に完備されたのは2020年になってからである。

チェルスキー村

ОЕ- LINA/ youtube.comしかし、Wi-Fiを使う人はほとんどおらず、コンクリートの箱には行列はほとんどない。と言うのもすべては飛行機の料金があまりに高いからである。同じ地域にある近隣の都市ヤクーツク(距離にして2,500キロ)まで片道35,000ルーブルから40,000ルーブル(およそ47,000円から53,700円)。国家からの補助が出た1年間変動しない料金(数量は限られている)だと、モスクワからヤクーツク(距離にして8,200キロ)までは片道1万ルーブル(およそ13,400円)、モスクワからウラジオストク(距離にして9,000キロ)でも片道13,000ルーブル(およそ17,450円)で行けるのに。

地元の政府機関に勤めるカリーナさんは言う。「最後に飛行機に乗ったのは、1年前の休暇でゲレンジク(ロシア南部のリゾート地)に行ったときです。片道のチケットは1人10万ルーブル(135,200円)でした。これはわたしの給料の数倍の値段です」。

彼女はできればもっと頻繁に飛行機で旅行がしたいというが、法律によって、雇用主がすべての住民のために2年に1度、航空運賃を支払うことが定められており、自力でそのような金額は貯めるのは不可能だとのこと。

一方、もう1人の地元住民の女性、ヴィクトリヤ・スレプツォヴァさんの給料はロシアのリゾート地のホテル代にも足りないため、休暇もヤクーツクで過ごすという。

彼女は、「南方のホテルはわたしにはあまりにも高すぎます。夏は特にそうです。飛行機は4時間のフライトで水とおやつくらいしかくれないんですよ」と不満を漏らす。

ロシアの国内旅行はモスクワっ子でも誰もができるわけではない。旅行をテーマにしたブログを書いているナタリヤ・ポポワさんは、5年間で世界43カ国、ロシア国内の23の地域(全部で85ある)を旅した。しかし、ロシアのいくつかの場所は経済的にどうしてもたどり着くことができないままとなっているという。

ナタリヤ・ポポワ

@natali.v.popova「ロシア旅行を始めたのはパンデミックが始まってからです。もうそれしか選択肢がなかったからです。モスクワからは近くの地域、あるいはカザン、サンクトペテルブルク、ロストフナドヌー、エカテリンブルク、サマラなど、人気の都市へは飛行機でも安く旅行することができます。しかし、バイカル湖、カムチャツカ、サハリンなど、ロシアのもっとも美しい場所に行くのは非常にお金がかかるので、今はまだ行けません」とポポワさん。

旅行家でブロガーのマリヤ・ベロコヴィルスカヤさんも彼女に同調する。マリヤさんに連絡を取ったとき、彼女はロシアの最北にある村の一つ、ディクソンにいた。

ディクソンの空に広がるオーロラ

Robert Prastsenis/Sputnik「ディクソンは、人口300人ほどしかいない北極の砂漠にある小さな村です。ここへ来る片道チケットの料金は70,000ルーブル(およそ90,500円)でした。これは、アフリカのボツワナ行きのチケットと同じ金額です。ここを選んだことは後悔していませんが、ロシア人には、ロシア国内であればどんな遠い場所でもチケットはもっと安い金額で売られるべきだと思います」とマリヤさんは確信している。

遠く離れた学校までなんとか到達する

「サーニャ、しっかり!」とスマホのカメラでシャベルで氷を避けながら、少しでもボートを前に進めようとする男性を撮影しながら、女性が叫ぶ。ヴォログダ州(モスクワから527キロ)、パフタルカ村の住人、レオニード・フヴァトフさんはこのようにして、2人の息子を近くの学校まで見送る。まずボートで川をわたり、その後、野原を2キロ歩く。地元政府は資金がないという理由で橋を建設してくれず、またスクールバスは、道がないという理由で運行されていない。

フヴァトフさんはNewsVoからのインタビューに応え、言う。「春と秋には、子どもたちは腰まで泥に浸かり、冬は腰まで雪に埋もれます。なぜなら、学校に行くには野原を抜けてまっすぐ突っ切るしかないからです。1日に2回、子どもたちは川を渡ります。冬は氷の上を、そして秋と春はわたしか妻がボートで子どもを送り届けます。こうしているせいで、1年のある期間、わたしたちは医療保険などの援助を受けることができないのです」。

パフタルカ村

NewsVoロシアではこのような状況は珍しいことではない。毎年、秋または春になると、ロシアの村の子どもたちは学校にたどり着けなくなる。このニュースは毎年、マスコミによって報じられている。そんなわけで、今春、コロナウイルスの感染拡大を受けて、クールスク州(モスクワから524キロ)で低学年を指導する教員スヴェトラーナ・デメンチエワさんは、インターネットのない子どもたちや自主隔離している子どもたちに宿題を届けるため7〜8キロ歩いたという。

トヴェリ州(モスクワから614キロ)のクラスナヤ・ゴラ村の子どもたちも同様の問題を抱えていると、インターネット上のある掲示板で話すのは、オリガルドというハンドルネームの男性ユーザー。

「わたしは4年間歩いて学校に通いました。片道8キロです。大したことはありませんでしたが、冬はオオカミに見つからないようにしなければならず、また秋と早春は、泥のなかを歩かなければなりませんでした。冬に自転車で登校したことがありますが、道がツルツルで15回は転倒しました」と当時を回想している。

オリガルドさんによれば、ときどき、コルホーズのトラックやバスが子どもたちを乗せてくれたと言うが、その車はしょっちゅう途中で故障した。高学年になると、息子を学校に送り届けるため、父親がトラクターを出してくれるようになり、それからまもなくして、バスでの送迎が始まったという。

「最近は動物が増えてしまって、もう子どもを歩いて行かせるなんて危険すぎてできません。 ただ、本当に美しい場所なのですが」と男性は指摘している。

携帯電話やインターネットのない生活

2020年の今、ショートメッセージを送ったり、必要な情報を得たり、映画を見るためには何回かクリックするだけでよい。しかし、ハバロフスク州(モスクワから8,900キロ、人口400人以下)のボリシエ・サンニキ村の住人、43歳のアレクサンドル・グリエフさんはクリックをするために長い道のりを歩かなければならない。

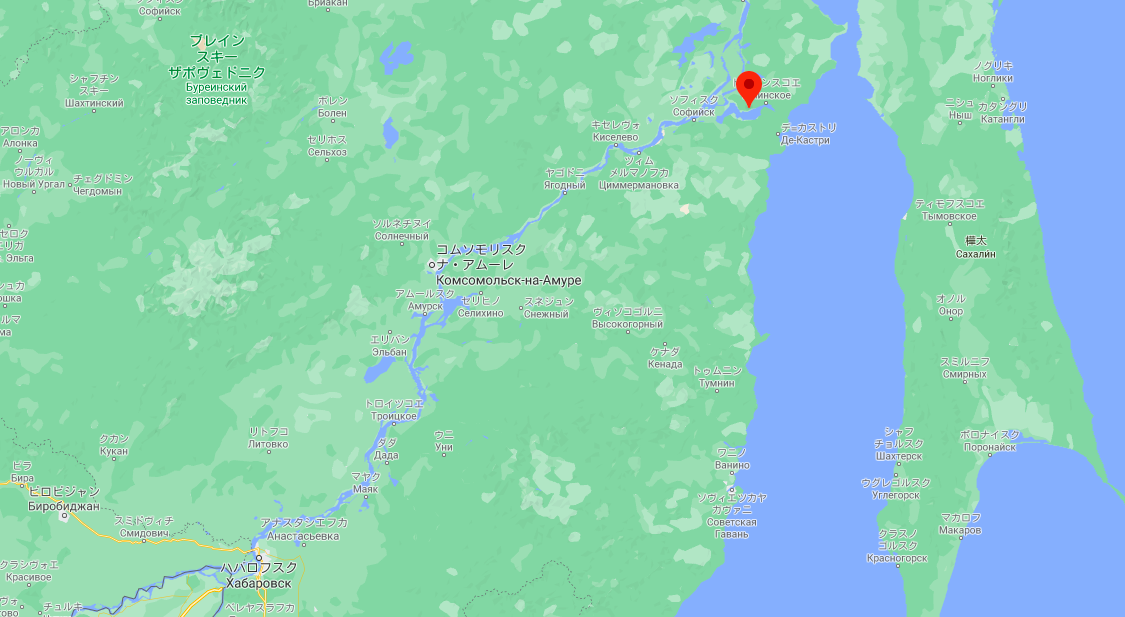

ハバロフスク州のボリシエ・サンニキ村

Googleマップグリエフさんがインターネットを使うときには、毎回、服を着替え、自動車に乗って、モバイルが使えるハバロフスクの近隣の都市へ700キロほどを移動していた(時間にした8時間から12時間)。そんな生活は、2020年の秋に村にインターネット回線が敷かれるまで続いた。

グリエフさんは次のように話している。「インターネットが大好きだったというわけではありませんでしたが、普通のロシア人がやっているように、インターネットで病院の予約を取ったりできないということに非常にイライラしました。 家にいるのは退屈で、魚を釣ったり、キノコ狩りをしたりしていました。隣人たちはいつも酒を飲んでいました」。

2019年、人口100人から250人というロシアの居住区25,000が、電話もインターネット回線もないままとなっていた。2020年にこの数がどのくらい減るのかはまだ明らかにはなっていない。

モスクワよりも外国へ

自動車に乗り込み、シェンゲンビザのついたパスポートを持ったか確認し、ポーランドやドイツにショッピングあるいは散歩に出かける。カリーニングラード在住のロシア・ビヨンドの記者、エカテリーナ・シネリシチコワさんの休日はこんな風である。

「2014年に制裁が発動される(2014年、ロシアは食料品輸入禁止措置を導入した)まで、わたしたちは定期的にポーランドに行っていました。国境を越えて、国境地帯から数キロの地点にある近くのスーパーに出かけ、食料品を買い込んでいたのです。ガソリンを加味しても、この方が安くついたのです」とシネリシチコワさんは回想する。

カリーニングラードの風景

Legion Mediaエカテリーナさんによれば、モスクワに行くよりも、ヨーロッパに行くほうが早くて、簡単だったという。ヨーロッパのお城やアクアパークをめぐる短期ツアーは特に人気があった。しかし、それでも多くの人々がモスクワでの生活を夢見ていたのだという。

「しかし、モスクワで生活してみると、かつてカリーニングラードにいたときには嫌だと思っていたことが、いい点に思えてくるのです。多くの知り合いが結局、カリーニングラードに戻ってきています。地元の森や海を正しく評価するようになるのです。モスクワは狭くて、広さが足りません」とエカテリーナさんは言う。「しかも、ここにはいつも仲間がいます。地元のバーに行けば、必ず知り合いや同級生、友人や同僚に会うことができます。何週間も先の予定を立てる必要などないのです。すべてはもっとシンプルです」。

ウラジオストク在住で、かつて海難救助船のダイバーをしていた55歳のドミトリー・チャロフさんは人生の大半を、中国や日本のさまざまな都市で過ごした。最初に中国に行ったのは船乗りだった1995年。船を停泊させ、中国や日本に売っていた。

ウラジオストクの風景

Legion Media「当時、わたしは30歳でした。あれほど大きな都市を見たことがありませんでした。わたしたち(船乗り)にとってもっとも興味深かったのが商店が並ぶ通りです。その道は7キロ、あるいは17キロも伸びているのです。すべての商品、カエルやヘビのいるカフェ、機会など、中国のものはすべてまるで宇宙から来たもののようでした」。

のちに彼は、毎年、中国、日本、タイ、ベトナムなどで休暇を過ごすようになった。ドミトリーさんによれば、彼は海難救助船で働いていたことから、旅費は国が支払ってくれたのだそうだ。

チャロフさんは言う。「ここには海があり、自然があり、近くに国境があります。モスクワは、ただの狭い石の部屋のようなものでしかありません」。

「ロシア・ビヨンド」がLineで登場!是非ご購読ください!

ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。