“衣の下から鎧”

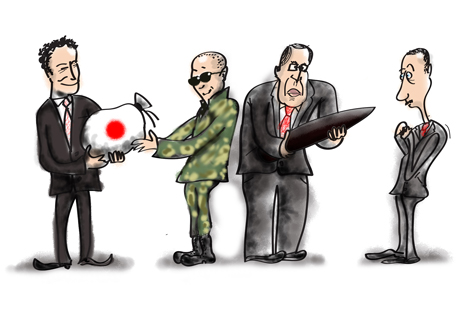

ロシアと日本は、シリア問題をめぐっては、いわばバリケードをはさんで対峙していると言える =ニヤズ・カリム

バリケードをはさんで

ロシアと日本は、シリア問題をめぐっては、いわばバリケードをはさんで対峙していると言える 。

6月11日に、岸田文雄外務大臣は記者会見で、シリアの反政府勢力へ「直接人道支援」を開始する意向であると述べた。

ロシアはもちろん、人道問題の解決に向けての国際社会の努力に関しては反対ではないが、紛争は外部勢力の介入なしに解決されるべきだと考えている。

ひも付きの人道支援

岸田外相の説明によると、医薬品、食糧、自動車、発電機などが、「シリア政府や国際機関の支援の手が及ばない地域」へ供与されるという。

一方、菅義偉官房長官によると、日本政府が供与を検討している物資は、「軍事目的に使用されて紛争を長引かせることのないようなものに限られる」。

今回の日本政府の決定は偶然ではあるまい。これは明らかに、米国との同盟関係にあらゆる面で深く関与していくという文脈のなかでなされた決定だ。

周知の通り、アメリカ政府は、シリア政府軍が攻勢を強めていることを憂慮し、反政府勢力への直接の武器供与を初めて検討している。

日本政府は昨年、シリアの反政府勢力(シリア国民連合)を「シリア国民の代表」として承認したが、これまではいかなる供与も行っていなかった。もっとも、人道問題解決のために、国際機関と連携し、約8千万ドルを支出してきたが。

シリア政府軍の攻勢を受けて

この点で注目されるのが、北アイルランドでのG8サミット(主要国首脳会議)で、主要な同盟国(米国、日本、イギリス、フランス)が、シリア問題解決に向けて、そのアプローチの調整と役割分担について話し合ったことだ。

全体としては、これらの同盟国が国際舞台で協力する際におなじみの協力方式が、繰り返されることになった。つまり、米欧は軍事面を、日本は人道面を引き受けるという分担方式だ。

日本の米欧の“コンサート”への貢献は、他の文脈からも捉える必要がある。日本は、自分にとってもっと切実な問題、すなわち北朝鮮の核開発で、西側の結束を望んでいるということだ。

軍備強化の新たな段階

シリア反政府勢力への「人道支援」は、もう一つ別の問題にも目を向けさせる。日本が長年行ってきた政策である、武器輸出の法的制限が緩和されていることだ。

日本政府は、いわゆる「武器輸出三原則」にしたがい、国外への武器の持ち出しを許していないが、民間企業は、すでに数十年、法の網をかいくぐる方法を見出して、部品か武器転用可能な製品を輸出している。

例えば、トヨタのトラックは、すでに長年中東の紛争で使われているが、これに関する日本政府の解釈は、彼らが「本来の用途以外に使っている」というものだ。

すでに2011年に、野田政権は、武器輸出の制限緩和を宣言している。つまり、日本の安全保障のために協力してくれている国と共同で開発された武器ならば、輸出を認めるとした。

安倍政権になると、国内法による輸出制限には触れず、武器の持ち出しは、「国連憲章を遵守しつつ」行うと述べるにとどまっている。その主な基準は、「いかなる国際紛争の拡大も、これを容認しない」というだけのことだ。

“日本製”の最新鋭ステルス戦闘機F35

日本の武器輸出で最も大きな反響を呼んでいるのは、同盟関係の枠内でのハイテク兵器の開発で、例えば、最新鋭ステルス戦闘機F35の開発には、多数の国が参加しているが、その部品の多くは日本製だ。f35はイスラエルにも売却されると予想されるので、軍事行動で使用される可能性が大。したがって、日本がその開発に参加したことは、武器輸出三原則と真っ向から矛盾する。

こうした日本の武器輸出緩和は、西側諸国との同盟の結束強化という戦略と関係があるわけだが、それだけではない。その根本の動機は、日本の軍産複合体を、最新の軍事技術の開発に参加させることで、支援してやるということだ。

北東アジアの情勢も重要である。F35の開発への全面参加が許可された時期は、ちょうど安倍ドクトリンが宣言された頃と重なる。つまりちょうど、北朝鮮の核開発成功に関連して「敵の基地を攻撃できる軍事力を維持する」との方針を打ち出したときだった。

シリア反政府勢力への人道支援に話を戻すと、供与される物資のなかには、軍事目的に使えるものが少なからずあり、これは、日本の武器輸出緩和という全般的な傾向に沿った決定となっている。

シリア問題をめぐる西側の外交への日本の貢献が、外交面だけでなく軍事面でも拡大していくであろうことは明らかだ。

ロシアはなぜ黙っているのか?

ロシアは、日本の シリア反政府勢力への支援に、何の反応も示していない。その理由は、一つにはここに――少なくとも表面的には――人道支援の要素があることで、これに反対するのは愚かなことだ。

だがもう一つ、安倍政権に交代して以来、日露関係に明らかな改善の兆しが見えることを忘れてはならない。4月の安倍首相訪露で生まれた、このプラスの要素を今は確かなものにしていくことが重要だ。そのことをロシアは理解している。ようやく両国間でデリケートな問題についての話し合いが始まり、今秋予定されているラヴロフ外相訪日の準備が行われている。

こうした状況にあって、パートナーの行為にあからさまに異を唱えることは――たとえそれが自分の外交政策に矛盾することであっても――あまり理に適ったことではあるまい。

ドミトリー・ストレリツォフ、モスクワ国際関係大学教授

ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。