レフ・トルストイの禁書『クロイツェル・ソナタ』がセックス革命の導火線に

1890年に公にされた『クロイツェル・ソナタ』について、ある者はトルストイの最高傑作と言い、ある者は逆に、作者の意見に憤慨した。アメリカのセオドア・ルーズベルト大統領は、作家を「倒錯した性道徳の持ち主」と呼びさえした。なぜ、この比較的小さな作品がこれほど社会を揺り動かしたのか?トルストイはその中で何を言っているのか?

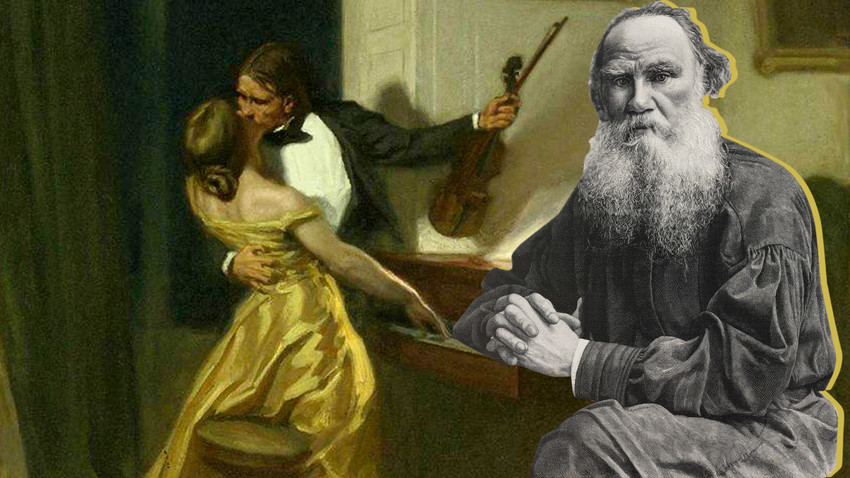

嫉妬に駆られ妻を殺す主人公

「クロイツェル・ソナタ」演劇のシーン

Alexei Filippov/TASS主人公ワシリー・ポズドヌイシェフは、汽車の中でたまたま出会った旅行者である「わたし」に、自分の身の上を語り始める。

ポズドヌイシェフは、夜遅く旅先から帰宅したときに、知り合いの男(音楽教師でヴァイオリニスト)と、自分の妻がいっしょに食卓に座っているのを見て、嫉妬に駆られて妻を殺す。嫉妬の激発によるこの殺人の後、ポズドヌイシェフは拘禁、裁判を経て、今は自由の身となっている。

この恐ろしいエピソードの後、主人公は精神的に再生し、今や彼には、社会のあらゆる害悪が明瞭になったように思われる。

「私はその時に彼女を殺したんじゃない。そのずっと前に殺していたんです。彼らが今殺しているようにね。誰も彼もが殺している…」

この作品では、肉体関係があったかどうかさえ不明だが、トルストイにとっては表面的な行動よりも心の在り方のほうが重要だ。『クロイツェル・ソナタ』のエピグラフとして、作者は『新約聖書』を引いている。

「しかし、わたしはあなたがたに言う。だれでも、情欲をいだいて女を見る者は、心の中ですでに姦淫をしたのである」(マタイ 5:28)

「トルストイの確信によれば、主人公を襲った家族の悲劇は、結局のところ、結婚前の性的な堕落に起因する。全般的な性的堕落は人々に、何にもまして肉欲の充足を家庭生活に期待するように促す。その失望は、ポズドヌイシェフを夫婦の不和へ、ついには妻への憎しみと妄想的な嫉妬に追いやった」。アンドレイ・ゾーリンは、自著『レフ・トルストイの生涯:読書体験』にこう記している。

悪循環

映画「クロイツェル・ソナタ」(1987)からのシーン

Mikhail Schweitzer, Sofiya Milkina/Mosfilm, 1987主人公ポズドヌイシェフは、青少年の性教育を論難しつつ、一般社会は損なわれていると嘆く。自分の階層では、男が結婚前に「放蕩に耽る」のはノーマルなことであり、健康に有益だとさえ考えられている、と。

ポズドヌイシェフは、自分が初めて女性を知ったときのこと、より正確には「淫行で堕落した」ときのことを率直に語る。そのとき彼は、兄に付き合わされて娼家を訪れたのだった。

「私は覚えていますが、すぐその場で、部屋を出る間もなく、すごく悲しくなって、泣きたいほどでした。自分の純潔が失われたこと、女性との関係が永遠に損なわれたことを思って…」

このエピソードが自伝的であることは注目に値する。トルストイ自身、これによく似た経験をし、いくつかの自伝的著作に書いている。

一方、女性には当時、婚前交渉の「権利」はなかった。しかし、ポズドヌイシェフによれば、いわゆる適齢期の花嫁候補たちが、娼婦たちよりマシだというわけではない。両親は娘の配偶者を血眼で探し、娘の結婚をできるだけ有利なものにするために、ありとあらゆることをやっている。編み物だろうと音楽の演奏だろうと、女性の趣味すべては、将来の夫を感心させることだけを目的にしている。

さらに、女性の服装についてポズドヌイシェフは熱弁をふるう。何百万もの人々が、もっぱら女性たちの気まぐれと服飾のために工場で働いている。それは、殿方の気持ちを一瞬捕えるためにすぎない。

ポズドヌイシェフの考えによれば、女性は、男性側の権力による支配に対して、官能的に男を征服することで反撃している。こうした事態は恐るべきものである。「いったんこういう手管を身につけると、女はそれを悪用し、人々に対して恐ろしい権力を獲得する」

結婚生活への失望

29歳のレフ・トルストイ

Getty Images家庭の意義を踏みにじり、結婚について「暴言」を吐いたかどで、出版直後に『クロイツェル・ソナタ』は、帝国政府の検閲によって禁書とされた。さらに米国でも、この小説の翻訳が掲載された新聞は発禁になる。

しかし、禁書になったことで、小説の人気はいやがうえにも沸騰した。トルストイはすでに文壇・思想界の真のスターとなっており、教育を受けた人々、とくに若者は、『クロイツェル・ソナタ』を読み耽った。発禁にもかかわらず小説は手書きで密かに広められた(ソ連の「サミズダート」、つまり地下出版の先駆けだ)。

ポズドヌイシェフは、後に妻となる娘に恋したときのことを語る。彼はそのときは「愛」だと思い込んでいたが、しばらくすると、ボート遊びのデートがうまくいったこと、彼女の服装がよかったことが偶々一致しただけだったと考え直す。結婚後、「放縦な」新婚旅行をしたが、これは制度化された悪徳にすぎない。やがて彼は、妻が本当のところどんな人間なのか全然知らないことに気がつき、彼女の中に怒りや他の新しい性質を見つけて愕然とする。喧嘩や誤解がしばしば生じるようになり、二人を一時的に和解させたのは子供の誕生だけだった。

ポズドヌイシェフは(トルストイと同じく)、妊娠、出産、育児を女性ならではの使命だと考えている。だから、5人目の子供が生まれた後で医師が、健康上の配慮から、妻にこれ以上産まないように勧めたことを知ると、ポズドヌイシェフは憤慨し、自然な法則に背くものだと考える。

これに関連するが、トルストイは「快楽としての性」という観念を否定していた。つまり、子供を産まないのに性交する男女、避妊する男女は不道徳だとみなしていた。

この問題は、トルストイ自身を悩ませていた。彼の妻も、これ以上出産しないよう勧められたのに、彼は、妊娠を避ける「措置」に反対した。

ポズドヌイシェフは、いっそ性行為を完全に断った方がいいと言い出す。偶々道連れになり、彼の物語の聴き手となった「わたし」は仰天して叫ぶ。じゃあ人類はどうなるのか、絶滅するじゃないか、と。

これに対して主人公は、自分は仏教徒に同意すると言い返す。つまり、もし人間の生活にこれといった目的がなく、ただ生きるために生きるのだとしたら、生きていく必要などない。それに、人類は、いずれは絶滅する。ならば、すべての人間が道徳的に生きるようになったために死に絶えたとしても別にかまわないではないか。

「トルストイは明らかに、結婚の肯定的な意義そのものを否定した。彼は、キリスト教の伝統によって神聖なるものとされてきた、男性と女性の結合としての結婚について、自分なりの審判を下したのだ」。トルストイの評伝を書いた文芸評論家、パーヴェル・バシンスキーはこう述べている。

「解放された女性」はこの作品をいかに読んだか

トルストイ夫妻:レフ・トルストイとソフィア・トルスタヤ

Getty Images1890年代を通じて、『クロイツェル・ソナタ』は、常に議論されていた。「小説は、この熱狂の10年間における主要なポイントの一つになっていた」と、バシンスキーは書いている。

それというのも、19世紀末は、女性解放運動がかつてなく盛り上がった時期だったためだ。だから女性読者は、この小説の中に別の道徳的問題を見出した。すなわち、なぜ娘は結婚前に娘のままでなければならないのか?若い男は結婚前に性的経験を重ねる権利があり、それが社会によって奨励さえされているのはなぜか?

トルストイの『クロイツェル・ソナタ』が発表されると、性道徳の問題は、文壇、マスコミでも議論され始めた。

ロシア最初のフェミニストの一人、エリザヴェータ・ディアコノワは、日記の中でこう憤慨している。男なら誰でも、「過去をもつ」女と結婚するのは「恥辱だと思うだろう」、それなのに男ときたら、自分が結婚前に関係するのはノーマルだと思い込んでいるのだ、と。「それはどこでもそうなのだ!ロシアでも海外でも!ああ、なんということだ!」。ディアコノワは嘆いている。

ディアコノワは、自分の将来の求婚者に純潔を求めるよう、トルストイによって示唆されたが、そうでない女性たちもいた。彼女らは、不正を自覚し、自由を希求するように促されたのだった。

「ロシア・ビヨンド」がLineで登場!是非ご購読ください!

ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。