イランとの取引

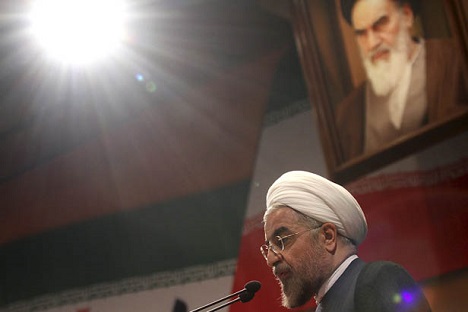

ロイター通信撮影

イラン代表団が“凱旋”

これに対し、六ヶ国、より正確には、米国とEU諸国は、イランに対する制裁の緩和に踏み切った。これによって、イランは、石油ガス、石油化学、自動車の分野における米国との限定的な通商関係、および、金や貴金属の貿易を再開できるようになり、イランにとっての利益は、50~70億ドルにのぼる。

しかし、問題はお金ではない。

六ヶ国は、すでに稼働しているイランの遠心分離機の停止および解体の要求を取り下げた。この規定およびその他の規定によって、イランは、ウラン濃縮に対する自国の権利を認めさせるという原則的要求が充たされたことを確認できた。

おかげで、イランでは、交渉参加者たちが、凱旋将軍のように迎えられた。一方、米国のジョン・ケリー国務長官は、おそらくは国会議員向けの苦しいコメントを口にしはじめた。

ラヴロフ外相:「疑念は残るが、平和利用の権利はある」

ロシアのセルゲイ・ラヴロフ外相は、歩み寄りの本質を明確に特徴づけて、こう述べた。「この合意は、私たちが、イランの核プログラムに対する疑問が依然として残っていることを承知しつつも、濃縮の権利を含む平和な原子力に対するイランの権利を認める必要性に理解を示し、プログラムそのものが、IAEAの厳格な管理の下に置かれる、ということを意味します。これは、最終目標ですが、それは、すでに本日の文書に盛り込まれました」

ウラン濃縮のインフラは手つかず

合意の反対者たちは、そのようにしてイランが核兵器製造のポテンシャルを維持し、ウラン濃縮のすべてのインフラが手つかずのままでありつづける点を強調しており、イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は、失望を滲ませて、この取引が一基の遠心分離機の廃棄も見込んでいない点を強調する、と繰り返し述べている。

多くの専門家らも、仮に、イラン国内で燃料供給に必要な原子力発電所が12~15基ほども稼働しているならば、濃縮用遠心分離機およそ17000基という非常に大規模な核複合施設が必要になるのもわかるが、イランには今のところ、ロシアから燃料が供給されているブーシェフル(ブシェール)原発が一基あるにすぎない点を指摘している。

イランは、なぜそんなにたくさんの遠心分離機が必要なのか、その説明に苦慮しているが、ビデオカメラ、センサー、抜き打ち査察など、あらゆる形の管理に応じる用意がある。

米国はなぜ豹変したのか

しかし、米国にしても、なぜイランの核プログラムに対する姿勢が一変したのか、なぜ一年ほどにわたりアメリカの外交官らがメディアや議員らやイスラエルをはじめとした近しい同盟国に隠れてイランと交渉していたのか、遠心分離機の数が増えたことのほかに、この10年間の実りなきイランとの交渉で何が変わったのか、そして、なぜ30年以上に及ぶ敵対関係ののちにアメリカは怒りを赦しに替えることにしたのか、その説明はない。

たしかに、大統領は、強硬なアフマディネジャド氏から穏健なロウハニ氏に代わったが、イランでは、大統領は政府の首班にすぎず、一切の原則的問題を決定するのは宗教指導者で最高指導者であるハメネイ師であることに何も変わりはない。

もちろん、イランは、イラン問題の武力による解決を呼びかけるイスラエルの姿勢や如何なる手段も放棄しないことに折に触れて言及するオバマ氏の声明を無視することはできなかったが、“平和を愛する”アメリカの大統領に中東における三度目の大きな戦争は必要ないということを理解していたようだ。

ベトナムのドロ沼、米中国交樹立とのパラレル

米国が方針を変えた理由は、まさにその辺にあるのかもしれない。

1970年代初め、米国は、べトナムで手痛い敗北を喫し、その後、危機は、内政にも及び、リチャード・ニクソン大統領は、ウォーターゲート事件により弾劾の脅威に晒されてホワイトハウスを後にした。

当時、米国は、余計な感傷を排して、共産主義国である中国との先例のない関係改善に踏み切った。米国にとって、ソ連を東南アジアへ進出させず、ソ連に対して極東で安全保障上のやっかいな問題を突きつけるには、それしかなく、これは、中国の指導者、毛沢東の利益にも適っていた。

中東に“三国時代”が到来?

今日的な背景、それは、イラクやアフガニスタンにおける失策であり、それは、西側の民主主義の理想とは懸け離れたスンニ派の政治的イスラム主義が強力なトルコから温和なチュニジアまで中東地域の国を一つまた一つと捉えている「アラブの春」であり、それは、アメリカにとってその目的を説明するのがますます難しくなっている戦争へと米国を頻りに巻き込もうとするリビア、シリア、イランであり、それは、新たなグローバル・リーダーである中国に対して力を集中させる明らかな必要性であり、それは、ひいては、2016年のアメリカ大統領選挙への照準合わせであり、選挙における民主党に対する責任の追及も、厳しさを増すものと思われる。

どうやら、こうしたことすべてが、バラク・オバマ氏を、ペルシャ湾の石油王国との間で地域における覇権を争う用意のあるシーア派のイランとの緊張の緩和へと向かわせているようだ。もしかすると、中東におけるパワーバランスは、回復されるかもしれない。1979年の革命までのシャー体制のイランが、中東における米国の主要な同盟国であり、サウジアラビアとうまく肩を並べていたときのように…。

ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。