ソ連の人々が喉から手が出るほど欲しかった日用品5つ

手にはトイレットペーパーと外国の広告が入ったセロファンの袋。モンタナのジーンズを履き、そのポケットから色の違う芯が入ったボールペンをちらっと覗かせている。こんな人を見かけたら、ソ連の人々なら誰もが羨ましがったはずだ。

「品不足」と言う言葉は1950~1980年代にかけて、もっともよく使われた言葉の一つと言っても過言ではない。チーズから下着や良質の家具に至るまで、事実上、あらゆる商品が「品不足」の状態にあったのである。重工業と軍事産業の発展を目指したソ連政府は、国民が普通の生活で何が必要かということに注意を向けなかったのである。これによって、1キロにも及ぶ行列ができ、いまではバカバカしく思える品を手に入れた運の良い人への嫉妬心というものが生まれた。ロシア・ビヨンドが当時を知る人に、人々がどのような品を手に入れようとしたのか回想してもらった。

1.トイレットペーパー

ソ連で最初のトイレットペーパー工場が建設されたのは1969年になってからのことだが、それ以降も、何年もの間、毎日使うこの品をソ連中の人々にまかなうことはできなかった。

「食料品店でのコネがある人たちは食品を包むゴワゴワの灰色の紙を使っていたけれど、それができたのもほんの一握りの人でした。トイレットペーパーのロールなんていうのは夢見ることしかできなかった。100人以上の人が並んでいたのを覚えています」とエレーナさん。

トイレットペーパーが売り出されるときには1人10ロールまでと制限がつけられた。

「買うことができたラッキーな人たちはロールの芯の部分に紐を通して、それをネックレスみたいに首にかけ、自慢げに家に向かい、皆の羨望の的となっていたものです」。

2.セロファンの袋

「外国製の自動車の広告や単に外国語が書かれた袋は1980年代初頭に入ってからも、誰もが欲しがる品だった」と回想するのはオレグさん。「みんなその袋を大事にしていて、若い女性はバッグの代わりに、小中学生はリュックサックの代わりに使っていたよ」。

当時、袋は社会主義諸国であるチェコスロヴァキア、ポーランド、ユーゴスラヴィア、東ドイツといった国でしか作られておらず、稀にその国々に行ったソ連の人々がお土産として持って帰ってきたのである。

「袋を折らないように気をつけさえしたものです。プリントがはげてしまうのでね。汚れてしまったら、洗って干していたのですよ」。

3.ボールペン

普通のボールペンも贅沢品だったが、幸運にもそのボールペンを手に入れることができた人も問題を抱えることになった。替芯もまた品不足だったのである。

セルゲイさんは言う。「ソ連の小中学生には書写の時間があって、最初はペンとインクで書くよう教わり、それから万年筆で書くようになるのです。しかしその万年筆はインクを吸入しなければなりません。ですから、その後、外国からボールペンが入ってくるようになると、小中学生にとってそれに勝るプレゼントはなくなったというわけです」。

しかしまた新たな問題が生じることとなる。ボールペンのインクが終わっても、替芯を買うところがないのである。そこで登場したのが新たな職業、芯のレフィル屋さんである。1960年代にはレフィル専門の工房が開かれたほどであった。

4.ヘアカラー剤

髪の染めるのもまた問題だった。1980年代の半ばまで、「自然派の」カラー剤は2種類しか売られていなかった。栗色に染めるバスマと火のような赤毛にするヘナである。

金髪にしたい女性は髪が傷むのを承知でカモミールを煮出した液かオキシドールで脱色した。しかし傷んだ髪を回復させるには長い時間がかかったものだ。

「もっと野蛮な方法もあったわ。たとえばシャンプーに黒いインクを混ぜて、カラスの羽のように黒い髪にしたり。白髪が多くなった女性はパープルの髪になったものよ」とイリーナさん。

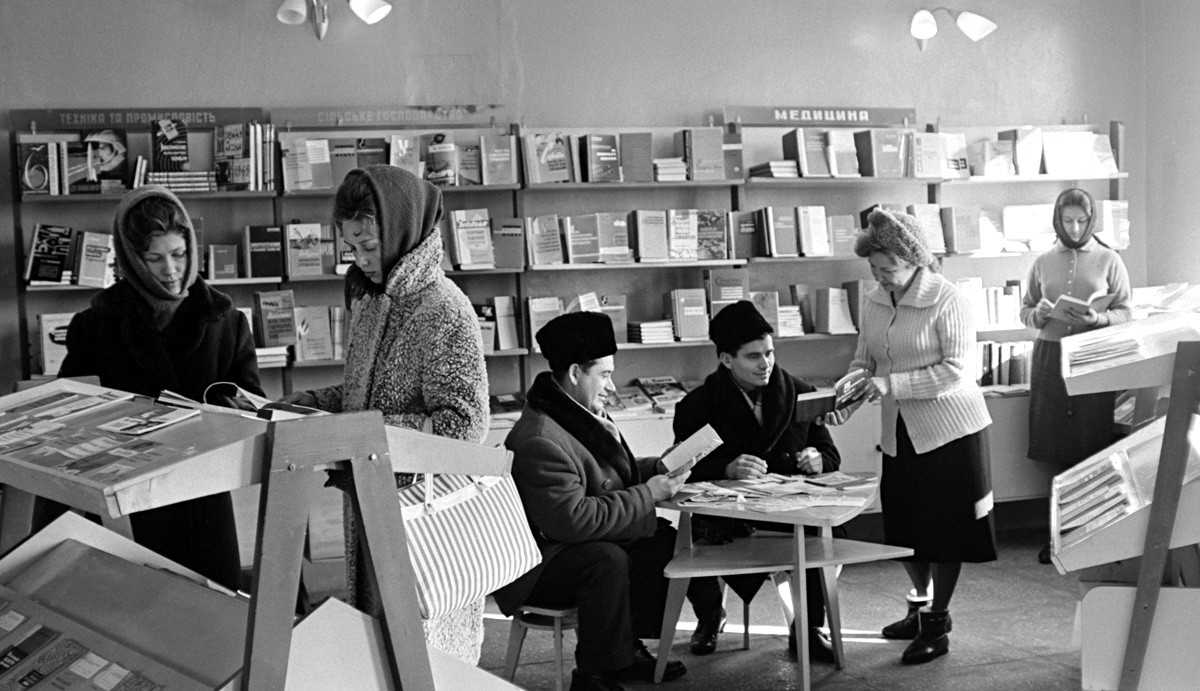

5.文学

ソ連の人々はいつでも「世界でもっとも本を読む国民である」ことを誇りにしてきた。そして本屋の棚が空っぽで、人々の多くがロシアの古典文学の本を買いたいと切望し、図書館で借りるしかなかったときもそれは変わらなかった。

しかも信じられないことに社会主義諸国ではロシア文学も外国文学も自由に売られていたのである。ソ連政府はロシア語を世界に広めることに懸命だったからだ。

これについてミハイルさんはこう語る。「まだ1980年代のはじめ、母が外国旅行をしたとき、数十キロ分の本を持って帰ってきました。子どもの絵本、アガタ・クリスティーやコナン・ドイルの推理小説、デュマやゾラの小説などでした。そんな風にして、自慢の書庫が家の中に出来上がっていったのです。当時、ソ連の本屋に並んでいたのは第二次世界大戦をテーマにした愛国主義的な本か農業復興をテーマにしたファンタジーだけだったのでね」。

ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。