ロシア文学における娼婦たち:有名作家は帝政時代の「淪落の女」の暮らしをどう描いたか?

すべての成功した男性の背後には、常に強い女性がいるというのが本当なら、躓いた女性の後ろにはふつう、彼女を躓かせた弱い男性がいると言えるかもしれない。

売春のテーマは、歴史的に、さまざまなフラストレーション、気恥ずかしさ、屈辱感とともに扱われてきた。売春がロシア帝国で合法化されたのは1843年だが、その少し前の1832年には、公式に禁止されている(娼館の所有者も娼婦も、多額の罰金と鞭打ちで罰せられた)。

ニジニ・ノヴゴロドの定期市の歌手、1895〜1905年

Public domainところが、そのわずか10年後に、時の内務大臣、レフ・ペロフスキー伯爵の尽力により、皇帝ニコライ1世は、売春を合法的な活動だと認めるにいたった。

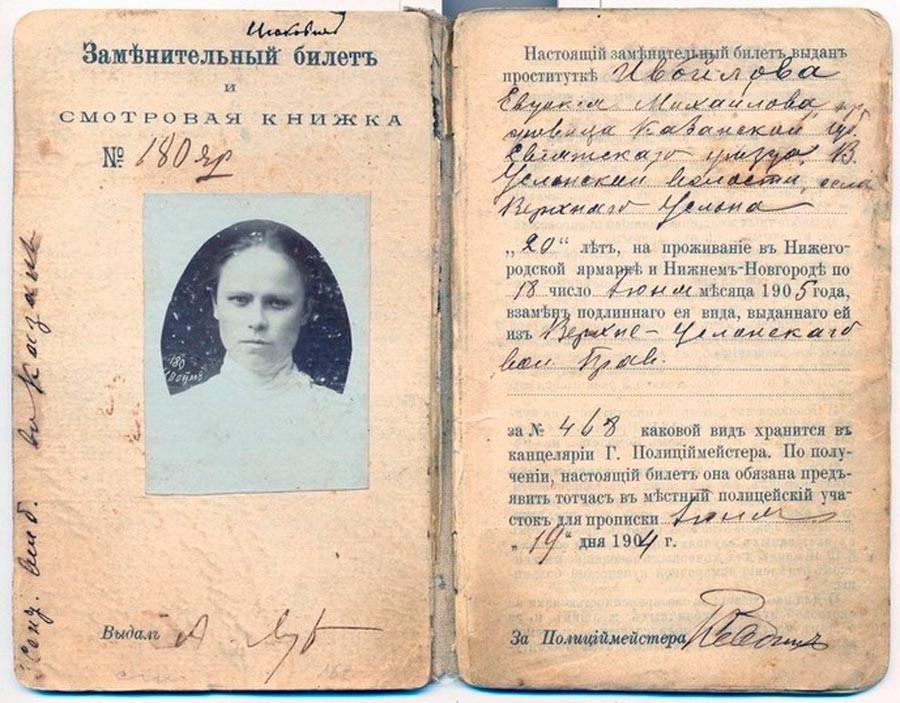

すべての娼婦は、警察に登録する義務があり、黄色の身分証明書(鑑札)を与えられるのと引き換えに、国内パスポートを取り上げられた。

売春婦の代替鑑札、1904〜1905年

Public domain合法化を受けて娼館の数は増えていく。1852年、帝都サンクトペテルブルクには「わずか」152館しかなく、884人の女性が働いていた。しかし1879年には、すでに206館に増え、1,528人の女性がいた。彼女たちは、きまりの悪い健康診断を定期的に受けなければならなかった。主な目的は梅毒の根絶だ。

しかし、20世紀初めになると、世論の圧力の下で、娼館の数は激減していく。1909年にサンクトペテルブルクに残っていたのは32館のみ。しかし、娼婦の数が減ったわけではない。「個人営業」の女性が急増していっただけの話だ。

1917年の10月革命(ボリシェヴィキ革命)の後、売春はソビエト政府によって禁止された。

フョードル・ドストエフスキーと『罪と罰』

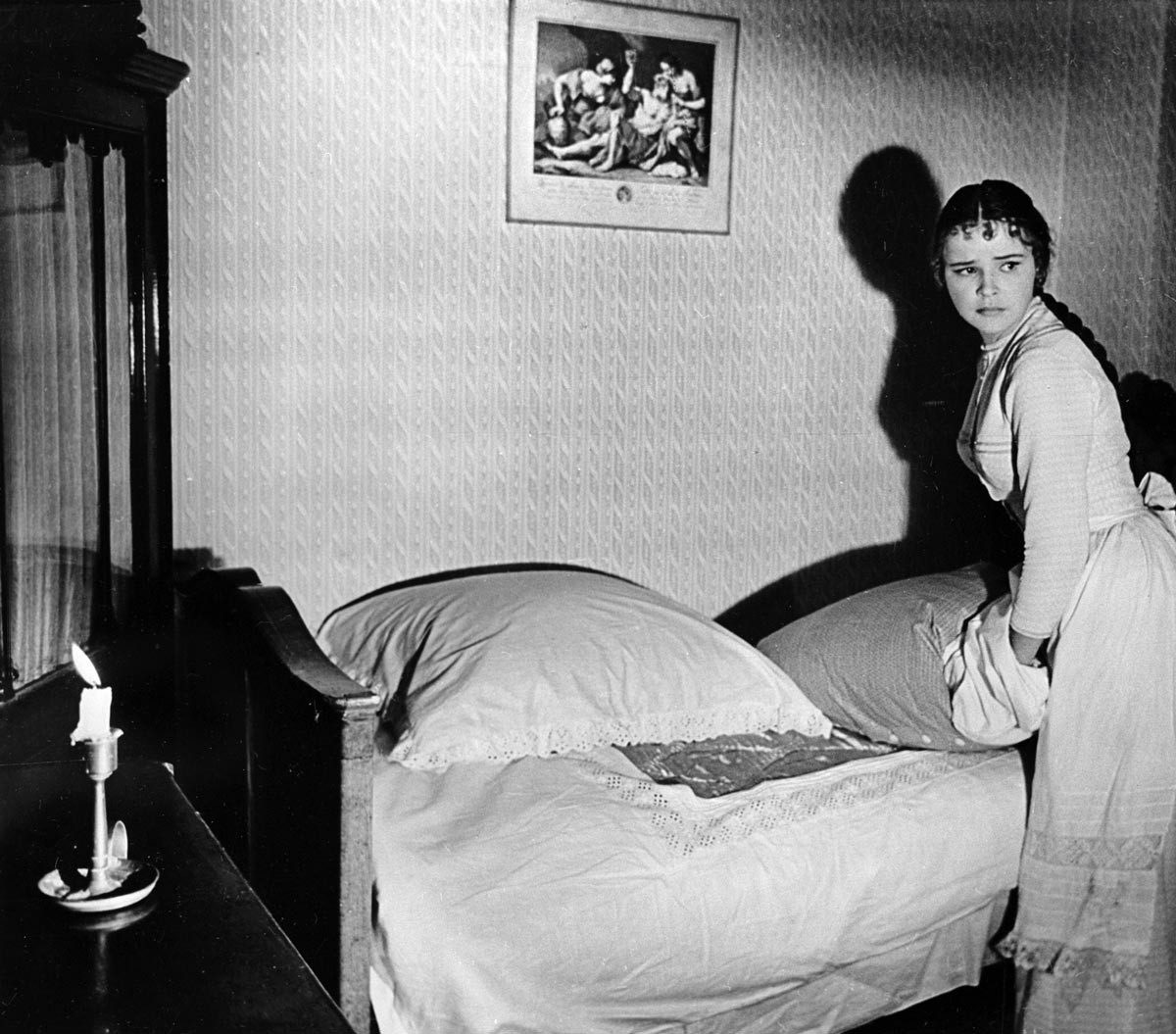

ソーニャ・マルメラードワ、映画『罪と罰』、1969年

Lev Kulidzhanov/Gorky Film Studio, Mosfilmドストエフスキーの『罪と罰』のヒロイン、ソーニャ・マルメラードワは、間違いなくロシア文学で最も有名な娼婦だ。作家は、「罪深い」ヒロインを美徳、叡智、無垢を体現する存在として描き、新境地を開いた。ソーニャは、「素晴らしい青い目をした、美しいブロンドで、石のような恐怖が眼差しの底に座っている」と描かれている。

九等文官の一人娘であるソーニャは、家族を飢えから救うために体を売ることを余儀なくされている。まだ17歳のこの少女は、アルコール依存症の父親と肺病の継母、そしてその三人の連れ子を支えているが、肺病でヒステリックになっている継母から、長い間、言葉による苛めに遭っている。

かつてソーニャは、針子として働こうとしたが、この仕事はほとんど、またはまったくお金にならなかった。

「…あなたのお考えでは、貧しい正直な娘が正直に働いてどれだけ稼げますかな?その娘が正直一方で特別な才能がなければ、ひたすら働いたところで、15コペイカも稼げんでしょうな!…」。ソーニャの、失職している無責任な父親は、こう不平を言う。

『罪と罰』は、1860年代のサンクトペテルブルクが舞台だ。自分を「買うことができる」客を見つけるためにソーニャは、自分が何者であるか、路上で何をしているのかをあからさまに示す装いをしなければならない。

「彼女も、ごてごてした、安物の身なりをしていたが、街娼らしく飾り立てていた。それは、彼女が属する世界に広まっている趣味と原則に従ったもので、あからさまに、また恥ずかしげもなく、その目的を強調するものだった…」

*もっと読む:知っておきたいロシア文学のアイコニックなヒロイン10選

この哀れな少女が、マルメラードフ家で唯一の稼ぎ手だ。主人公ロジオン・ラスコーリニコフが彼女を井戸と呼ぶのはそのためで、この家族は、何ら良心の痛みを感じずに、それを利用している。

「彼らは何という井戸を掘り当てたことか。そして、彼らはみなそれを使っている!そうだ、そこから飲んでいる!彼らはどうやって、そういう状態に慣れたか!ちょっとばかり泣いて、ただ慣れてしまった。卑劣なやつらはいつでも、何にでも慣れてしまうのだ!」

ソーニャがラスコーリニコフに出会った頃には、彼女はもう、自分の生活についてはあきらめていた。しかし、彼が過去の苦悩を贖うのを助けたのは、彼女の優しさだ。ついにある日、彼は涙を流して、彼女の前にひざまずく。

「彼らは愛によって復活した。一人の心には、もう一人の生命の無限の源があった」。ドストエフスキーは、その不朽の名作をこう締めくくっている。

レフ・トルストイと『復活』

カチューシャ・マースロワ、映画『復活』、1960年

Mikhail Schweizer/Mosfilm「淪落の女」の人生を見つめたのはドストエフスキーだけではない。彼と双璧をなす文豪レフ・トルストイは、1889~1899年に書いた『復活』で、売春というものの根源を洞察し、共有した。執筆年代は、アレクサンドル3世とニコライ2世の治世にまたがる。

小説のヒロインのカチューシャ・マースロワは孤児だ。屋敷勤めの未婚の女中と、流れ者のジプシーの娘。二人の年配の貴婦人の家で養育され、女中として働いている。16歳のとき、若い貴族ドミトリー・ネフリュードフに恋をする。彼は彼女を誘惑し、100ルーブル置いて去る。

状況はどんどん悪くなる。カチューシャは妊娠し、行き場がなくなり、子供を失い、結局、売春宿に行き着く。彼女の目は「濡れたスグリのように黒い」。

逆説的だが、この惨めな若い娘は、新たな境遇を恥じることはなく、ある程度それを誇りに思っている。

「泥棒、殺人者、スパイ、売春婦などは、自分の職業を悪いものと認めて、それを恥じるに違いないと、ふつうは考えられている。実際に起きるのは逆のことだ。運命、罪、過ちによってある立場に置かれた人々は、それがどんなに正しいものでなくても、次のような人生観を形作る。すなわち、自分らの立場は良いものであり、尊敬に値する、と」。トルストイは『復活』でこう書いている。

トルストイは、人間的な視点から売春の問題を捉え、反響を呼んだ。それは非常に説得力があり、たとえば、女性革命家ローザ・ルクセンブルグは、評論『ロシア文学の魂』にこう記している。

「ロシアの芸術家(*トルストイ)は娼婦に『淪落の女』ではなく人間を見ている。その魂は、その苦しみと内なる戦いは、芸術家の同情、共感を呼ぶ」

*もっと読む:なぜ文豪レフ・トルストイはセックスを憎んだか

実際、ネフリュードフとカチューシャの物語は、ある程度自伝的にも見える。トルストイは、弟子で伝記作者のパーヴェル・ビリューコフにこう語ったことがあった。自分は若い頃に、非常に堕落した生活を送り、とくに二つの出来事が彼を悔やませたと。

「一つは、結婚前に私の村に住んでいた既婚の農婦との関係…。二つ目は、女中のガーシャに対して犯した罪だ。彼女は、私の叔母の家に住み込んでいた。彼女は純潔だったのに、私は彼女を誘惑した。彼女は追い出されて、破滅した」

(*後者のエピソードは裏付けがないので、晩年のトルストイに顕著な、行き過ぎた自己批判による『創作』だとの意見もある――編集部注)

アレクサンドル・クプリーンと 『魔窟』

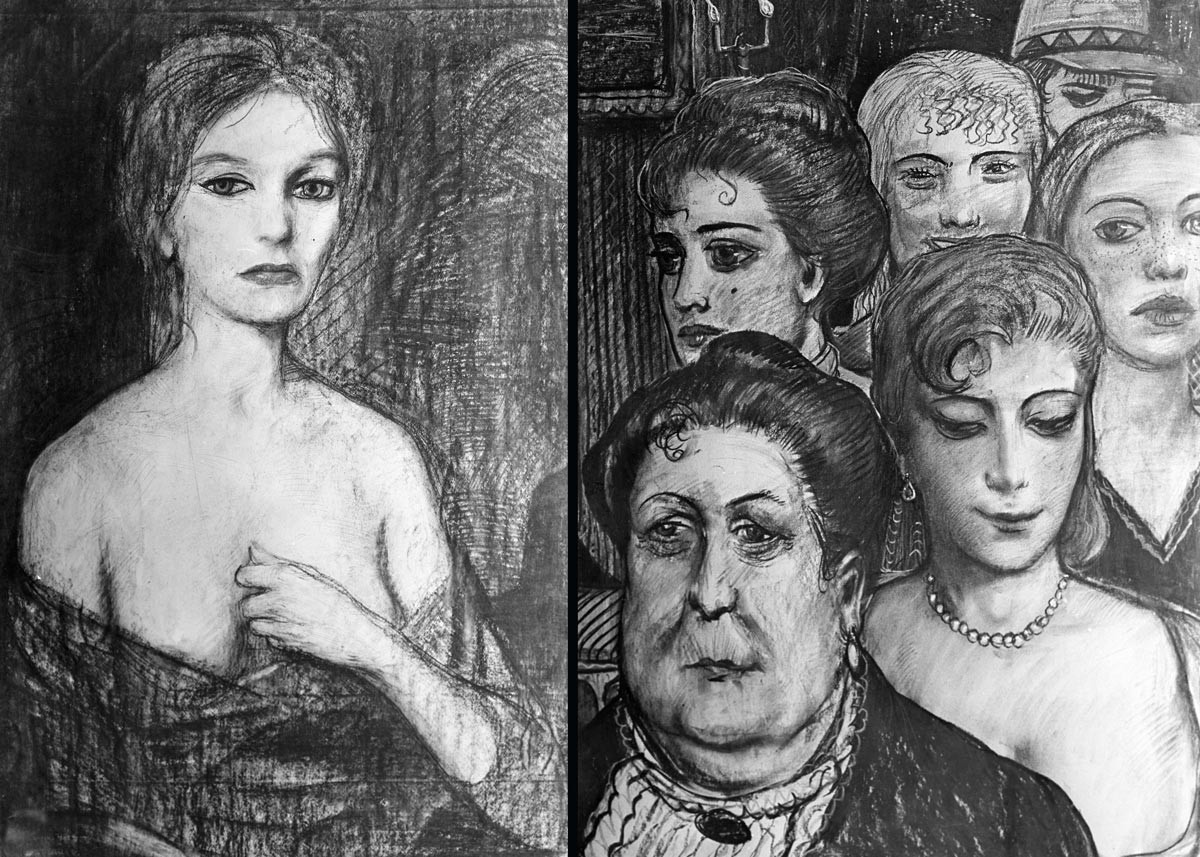

画家イリヤ・グラズノフが描いた「魔窟」の挿絵

Pavel Balabanov/Sputnik『魔窟』は、1909年に初めて公にされると、批判の嵐を呼び起こした。長編小説『決闘』の作者は、この新たな長編に取り組みつつ、ロシア帝国の売春を微細に描き出した。作家は、理性と良識をもってこの微妙なテーマにアプローチする。

にもかかわらず、小説の第一部の刊行後、多くの批判がクプリーンに浴びせられた。多くの人が売春宿の女たちをめぐる、彼の物語を非難した。作家は、「ポルノ作家、若者を堕落させる者、男性向けの汚らわしい三文文士」などと呼ばれた。

国の検閲官が小説を「不道徳で卑猥」とこき下ろした一方で、児童文学作家コルネイ・チュコフスキーは、『魔窟』は「現代社会全体に対する平手打ち」だと評した。

クプリーンは、同情と理解をもってロシアの売春婦の生活を描いた。誠実で勇気があり、筋を通すこの男は、若い頃、酔った裁判の執行官を船外に放り出したことさえあった。この酔漢は、ウェイトレスを口汚く罵ったのだった。クプリーンは、女性に対するいかなる不正も決して認めなかった。

『魔窟』のヒロインは、ジェーニャという娼婦で、彼女は梅毒に感染する。そこから、エモーショナルな復讐の物語が展開し、彼女はわざとすべての男に感染させてやろうと決心する。ところが、やがて彼女は、コーリャという幼年学校生徒に出会う。少年は、思いがけず丁寧に彼女に対する。

「私たちは、あなたたちのせいで純潔を奪われ、家から追い出された。そして、あなたたちは、1回の訪問につき2ルーブルを払う。私たちはいつだって…あなたたちを憎み、決して気の毒に思わない。分かりますか?!」。ジェーニャは小説の中で叫ぶ。彼女の簡潔な告白は、ロシア帝国における娼婦の運命について多くを語っている。

「ロシア・ビヨンド」がLineで登場!是非ご購読ください!

ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。