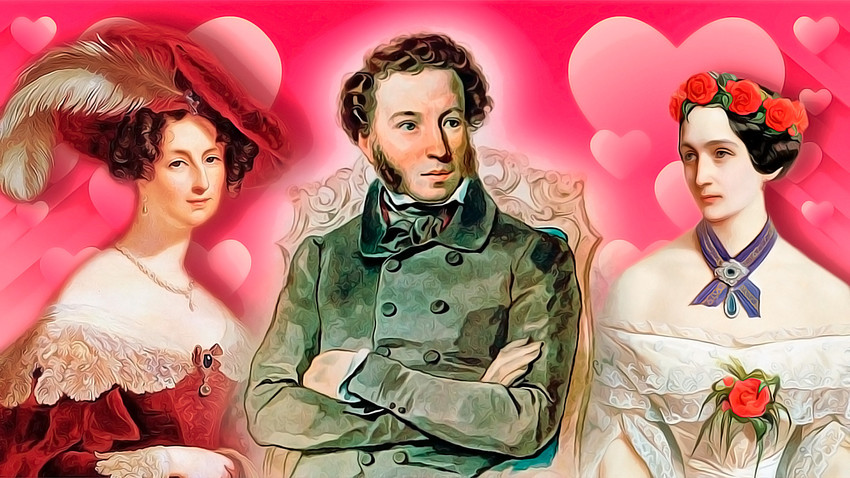

女性たちは国民詩人プーシキンをいかにインスパイアしたか?

リツェイ(*貴族の子弟のための学習院)に学んだ日々

私は吞気に花開いていった

アプレイウスは熱心に読んだが

キケロは読まなかった

韻文小説『エフゲニー・オネーギン』のなかでプーシキンは、愛とエロスに早くから興味を抱いていたことを告白した形だ。アプレイウスは、古代ローマの作家で、『変容(または黄金のロバ)』の作者。若きローマ人の奇想天外な冒険譚だが、かなりあけすけなセクシャルなシーンがある。

まだリツェイに学んでいた頃から、若きプーシキンは、ジュコフスキーの感傷的な抒情詩に夢中になり、自らも大量の恋愛エレジーを書いている。「ナターシャへ」、「マーシャへ」、「彼女へ」、「うら若き未亡人へ」などという題名の詩が際限なくあり、なかには、「煙草を嗅いでいた美女へ」などというのさえある。この詩のなかで彼は、「青い毒草」のかわりに自分が彼女の腕に抱かれたいなどと書いている。

リツェイでのプーシキン。画家:イリヤ・レーピン

National Pushkin Museumプーシキンは、自分がいかに愛の神とキューピッドを知ったか、いかに「情熱的な心が魅了されたか」を記し、「炎のような愛の至福のなかで」いかに自分が燃え上がったか、どんなに「快楽の歓喜」と夜の抱擁を欲しているか云々と、書き散らしている(しかもこれらはすべて異なる女性に宛てた詩だ)。

もちろん、若い詩人にふさわしく、苦しみ、別れ、近づく死などについても書いている。死は彼を愛の苦しみから解放してくれるはずだ、などど。

こうしたプーシキンの詩の軽薄さにもかかわらず、彼は同時に、リツェイでの兄弟愛、名誉と献身について、そして政治についても語っている。もっとも、政治的な詩のなかでさえ、自由の期待と愛の苦しみを比べたりしているが。

私たちは希望の悩ましさをもて待ち受ける

聖なる自由の瞬間を

若い恋人が

忠実なあいびきの時を待つように

マリア・ラエフスカヤ

1820年、プーシキンは、まだ弱冠21歳だったとき、政治的な内容の詩(「チァアダーエフへ」、「自由」、「村」など)のために、流刑に処せられた。詩人は自分を、「失意の仲間」、バイロンに擬したりしている。だから、家と近親者から隔てられてたことに苦しみながらも、こうした「特別な」状況は、明らかに彼に媚びた面があったようだ。

マリア・ラエフスカヤ

共有ところで、流刑先については詩人は幸運だった。彼の庇護者である作家・歴史家ニコライ・カラムジンの奔走のおかげで、シベリア送りにならずにすんだからだ。プーシキンが送られたのは南方である。

最初の流刑先は、キシニョフ市だった。ベッサラビア総督の官邸だ(ベッサラビアは現在はモルドバ共和国。当時はロシア帝国領だった)。

しかしプーシキンは間もなく肺炎にかかったので、総督は彼を療養させるため、ナポレオン戦争の英雄、ニコライ・ラエフスキー将軍とともに黒海沿岸へ送った。

詩人は山々や海岸を盛んに散策し、海、カフカス、クリミアに魅せられた。そして、一連の「南方物」を書いた。『カフカスの虜』、『バフチサライの噴水』、『ジプシー』などがそれで、これらすべての詩に、東方のモチーフと逞しい美女が現れている。彼女らは、ペテルブルクの冷たい美人とは似ても似つかない。

当地でプーシキンは『エフゲニー・オネーギン』を着想した。もちろん、抒情詩もたくさん書いている。その多くは、ラエフスキー将軍の令嬢たちに、とくにマリアに捧げられた。

プーシキン研究者は、二人の関係についていまだに議論を続けている。マリアは詩人に片思いしていたという説もある。そして、マリアが『エフゲニー・オネーギン』のヒロイン、タチアナ・ラーリナのモデルになったという。

一方、プーシキンのほうが彼女に熱を上げ、彼女に叙事詩『ポルタワ』を捧げたという説もある。プーシキンは、若き日の海岸での恋の戯れについて思い出しながら、『エフゲニー・オネーギン』のなかで、「彼女の足に接吻する波をうらやむ」と書いたのだ、という。

プーシキンが描いたマリア・ラエフスカヤ

共有私はなんと波をうらやんだことか、

それらは次々に駆け寄っては、

愛し気に彼女の足元に寝転ぶ!

私はなんとその時、波といっしょに

可愛い足に接吻したかったことか!

エリザヴェータ・ヴォロンツォーワ

1822年、ノヴォロシアとベッサラビアが一つの県に統合され、ミハイル・ヴォロンツォーフ将軍が総督に任命された。これにともないプーシキンは、オデッサの彼の官邸に移された。

詩人は有頂天だった。それというのも、オデッサは当時、サンクトペテルブルクに次いで劇場が多く、様々な催し物が行われるなど社交が盛んであったからだ。当地でプーシキンは、ヴォロンツォーフ将軍の妻エリザヴェータ・ヴォロンツォーワの数多くの崇拝者の一人となった。

エリザヴェータ・ヴォロンツォーワ。画家:ジョージ・ヘイター

State Hermitage Museumしかし、詩人と総督夫人が恋愛関係にあったかどうかについては、伝記作者たちはいまだに議論している。彼女がプーシキンの娘を産んだと推測する者もいれば、二人の関係はプラトニックなものにとどまっただろうと考える者もいる。いずれにせよ、詩人のノートには、ヴォロンツォーワを鉛筆で描いた肖像画がたくさん見つかっている。

また、彼女に捧げられた詩もいくつかある。例えば、彼女との関係をプーシキンは、詩『栄光の渇望』に反映させた、と考える研究者もいる。

この詩で詩人はこんな情景を描いている。ある恋人が彼の頭を撫で、永遠の愛を誓ってほしいと言う。彼は、二人は決して別れることはないと信じる――。

私は全身喜悦でいっぱいになった、そして私は思った

未来は、恐ろしい別離の日はないと、

決して訪れることはないと…

だがこの詩の主人公は、裏切りを知り、今や詩人としての偉大な栄光を望む。恋人が自分の栄光を耳にし、絶えず彼の名を聞き、二人の愛の誓いを覚えているようにと。

プーシンが描いたエリザヴェータ・ヴォロンツォーワ

共有やがて、ヴォロンツォーワがラエフスキー大佐と関係をもっているという噂が広がった。大佐は、ヴォロンツォーフ将軍の邸宅でスキャンダルまで起こしている。それは、自分への疑惑の目をそらし、プーシキンに泥を塗るためだった。

詩人は彼に対し、『デーモン』という詩を書いて応酬する。この詩のなかで作者は大佐を「邪悪な天才」と呼び、要するに無節操な人間だとこき下ろす。

彼の微笑み、妙なる眼差し、

彼の棘を含んだ言葉は

魂に冷ややかな毒を注ぎ込んだ

この一件のせいで、またプーシキンが仕事よりも詩に興味をもっていたせいもあり、プーシキンと上司ヴォロンツォーフとの良好だった関係は悪化した。

おまけに、秘密警察が読んだプーシキンの手紙のなかで、詩人は無神論への大きな関心について語っていた。こうして彼は当地での職を解かれてしまう。プーシキンとロシア南部のつながりはこれで終わり、彼は、プスコフ県の自分の領地、ミハイロフスコエに移される。

プーシキンと海の別れ。画家:イリヤ・レーピン、イヴァン・アイヴァゾフスキー、1877年。

National Pushkin Museum出発に際しヴォロンツォーワは、プーシキンに指環を贈った。これは、彼の生涯の最後まで彼のお守りとなった。ヴォロンツォーワも、死ぬまで詩人に温かい感情を抱き続け、彼の作品を読み、後年、社交界でプーシキンの妻、ナタリア・ゴンチャロワと接している(ナタリアはとても嫉妬深かった)。

アンナ・ケルンとオリガ・カラシニコワ

プーシキンは自らの手で、上流婦人ウシャコワのアルバムに、女性たちのリストを二つ書き込んだ。それは、彼が惚れ込んだり熱を上げたりした女たちで、30人以上の名が書き連ねてあった。このドン・ファン風リストに詩人は、修道士の姿の自画像を描き、悪魔にこう呼びかけた。「必要がないときは私を誘惑しないでくれ(苛まないでくれ)」

アンナ・ケルン

共有プーシキン研究者たちは、このリストをほぼ完全に解読している。リストに挙がっている女性は、研究上それなりに重要で、そのなかに5人のアンナが含まれている。そのうちの一人は間違いなくアンナ・ケルンだ。彼女にプーシキンは、その最も名高い恋愛詩の一つ、「私は妙なる瞬間を覚えている」を捧げている。

南方を去っても、詩人の流刑生活は続いた。今度は、ロシア北部、プスコフ県の、プーシキン家の領地ミハイロフスコエへの配流だ(1824~26年)。しかしこの2年間は、詩人の生涯のなかでも最も実り多い時期の一つと考えられている。彼の気を散らすようなものは何もなかった。彼は執筆に集中し、考えていたプランをすべて実現する。アンナ・ケルンには、近隣の領地トリゴルスコエで会い、彼はそこをよく訪れた。

しかし、二人の関係はあまり長続きせず、束の間の情事と言ったほうがよかった。アンナは、他の男たちにも媚態を振りまいた。

ミハイロフスコエでのプーシキン。画家:ボリス・シェルバコフ、1969年。

Leo Tolstoy State Museumミハイロフスコエには、アンナ・ケルン並木道という場所があり、ここで詩人は彼女としばしば散策したと考えられている。伝記作者たちが発見したところによると、プーシキンはいろんな手紙のなかで、アンナについて辛辣で皮肉なことを述べている。だから、彼女に対して真剣な気持ちは抱いていなかっただろうと、彼らは結論している。

また同じくミハイロフスコエでプーシキンは、小間使い(農奴の娘オリガ)と関係をもっている(彼女に私生児を産ませたが、幼児の時に死亡している)。

ナタリア・ゴンチャロワ

1828年、プーシキンはもう29歳になっていたが、まだ結婚していなかった。これは、当時の上流社会の人間としては珍しかったろう。あちこちに流刑されたこともあり、適当な相手も少なかったが、16歳のナタリアには一目惚れしてしまった。だが、彼の熱烈なプロポーズは冷淡に迎えられた。もっとも、ナタリアの両親は、はっきり「ノー」とも言わなかったが。花嫁候補はあまりに若かったのに、詩人はといえば、もう厚かましいプレイボーイという評判が定着していたからだ。

ナタリア・ゴンチャロワ

共有プーシキンはカフカスに旅立つ。ここでは戦争が続いていた。その後、外国旅行をしたいと彼は思うが、秘密警察により出国を拒否された。そして1830年、彼はもう一度ナタリアに求婚し、今度は受け入れられる。

「私とナタリアの結婚は決まりました(括弧つきで、これは私の113回目の恋愛だと注釈を付けねばなりませんが)」。詩人は、友人ヴャーゼムスキーの妻に冗談めかしてこう書いている。

だがプーシキンは実際、ナタリアにぞっこんで、彼女をマドンナに比べたりしているほどだ。

「造物主は、おまえを私に送りたもうた。わがマドンナよ、至純の魅力をもつ至純の存在よ」。彼女についてプーシキンは、相当にエロティックな詩、「いや、私には荒々しい快楽は大切じゃない」を書いている。その詩のなかで詩人はこう言う。彼女の控えめで恥ずかし気で冷たい、しかし優しい愛は、若い「バッカスの狂乱の巫女(淫蕩な女)」の情熱的な愛撫より、自分に親しいと。

ナタリアは4人の子供を産むが、プーシキンの愛と家庭の幸福は、彼の社会的地位と仕事をとりまく状況によって損なわれる。彼の最良の諸作には、検閲の刻印が押されている。皇帝ニコライ1世は詩人を、取るに足らぬ屈辱的な宮廷の職務「年少侍従」に任命する。

大部の散文作品の構想も妨げられる(プーシキンはペテルブルクにとどめられ、休暇を過ごしに田舎やモスクワに行くことも許されない)。読者や批評家は、彼の才能がすり減り、本もあまり売れず、トランプ賭博で借金を増やしてばかりいる、と考えていた。

ナタリア・ゴンチャロワ

Global Look Pressプーシキンは、苛立ち、非常に嫉妬深くなっていった。そこへ、彼の妻が、フランス人将校、ジョルジュ・ダンテスと関係しているという噂が流れる。プーシキンは、この無礼者に決闘を申し込んだが、致命傷を負う。そして2日後に自宅のベッドで亡くなった。

死を前にして、彼はツァーリに許しを求めた。ツァーリは、プーシキンの子供たちと妻の世話をすることを約束し、実際、プーシキンの多額の借金をすべて完済してやった。

ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。