「ロシア人は心の中に海を持っている」

児島宏子さん=ユーリー・マルディアノフ撮影

児島宏子さん=ユーリー・マルディアノフ撮影 |

待ち合わせ場所のアエロスター・ホテルのロビーに小柄な女性が降りてきた。しっかりした眼差しと柔らかな微笑み。

ロシア語通訳、翻訳家、エッセイストで、作家チェーホフ、女流詩人アフマートワ、シンガーソングライターのオクジャワなどの翻訳で知られる。また、映画監督アレクサンドル・ソクーロフの親友で、昭和天皇を描いた話題作「太陽」(2005)、「オリエンタル・エレジー」(1996)、「穏やかな生活」(1997)などの製作に深く関わった。

ロシアとの縁は、「父がロシア文学が大好きで大学も早稲田の露文卒。その影響を受けたみたい」 。

児島さんは体が弱くて、ずっと学校に通えなかった。大学入試も、医師が付き添い、点滴を打ちながら受けたが、途中で呼吸困難になり 断念 したという。

30 歳の「ロシア転地 療法」が大転機に

しかし、1968年にたまたまモスクワに来たら、病がぐんと軽くなった。「3ヶ月の滞在ですっかり太っちゃって、発作も一度も起きない。そのとき初めて、仕事を持って独り立ちする希望が湧いてきたの」。 30 歳だった。

医師たちが「これぞ転地療法!」と喜んだか。それでロシア語を選んだ。

ロシアの大地と ロシア人に魅せられて

「ロシア人は、いい加減なところもあるけど、とても心が広い。人の苦しみや悲しみを自分のものにしてくれます。素晴らしい文学や音楽を持っていて、人々もとても独特ですね」。

ロシアは「茫洋としたカオス」で、何でもありの世界だが、やはり大国だと言う。「ロシア人は、海が自分の中にあるけど、日本人は自分の周りが海なのよね」と述懐する。

「ロシア人の心の中には、変幻自在でときに優しくときに凶暴な感情、情熱がある。広大な大地に根ざした彼らは、そういう『海』に身をゆだねる余裕があるけれど、日本人はそうはいかないわ」。

ソクーロフ監督とは、1992年に日本で開催されたレン・フィルムのフェスティバルで通訳を務めて以来のつきあいだ。

児島さんによると、ソクーロフ作品の魅力は、「出来合いの解答がないこと。人は、あの魔法のような空間に吸い込まれ、監督と一緒に考え、創造するように誘われるのです」。

現在、児島さんは、ロシアの画家たちとともに、作家チェーホフの短編集(チェーホフ・コレクション・未知谷刊)づくりに取り組んでいる。「彼の短編を楽譜と見なしてもらい、単なる挿絵ではなく、画家たちが作品をどのようなビジュアルで受け入れるかを絵にしてみたら、と勧めたんです」。

ロシア文化を日本人に正しく紹介したい

チェブラーシカの原作の翻訳、同アニメの日本語訳も担当するなどとても多面的でエネルギッシュな活動を続ける児島さんだが、目標は一つ。ロシア文化を日本人に正しく紹介することだという。

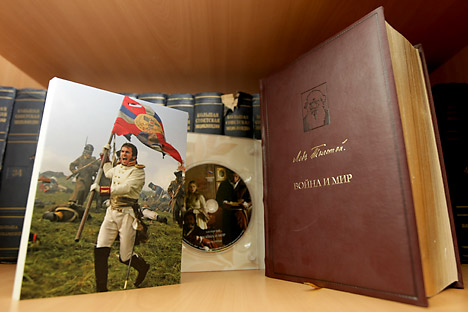

日本で開催中のロシア文化フェスティバルにも積極的に協力している。ドストエフスキー記念年(生誕190年、没後130年)の今年、往年の名画「白夜」(1959)が、新たな児島さんの日本語字幕で上映された。

筆者のインタビューが終わると、児島さんは、知人のロシア人宅へと急いだ。寿司パーティーを開いて、友人と子供たちにご馳走する約束なのだという。こういう生き方っていいなあ〜、と思った。

ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。