ロシアの面白い名前の船

「グローズヌイ」(「恐ろしい」)号、「フラーブルイ」(「勇ましい」)号、「ベスポシチャードヌイ」(「容赦ない」)号――ロシア海軍およびソビエト海軍の船のこうした名は、水兵に誇りを抱かせ、敵に恐怖を植え付けるものだった。しかし中には理解に苦しむような、笑ってしまいそうな船名もあった。

「トリ・リュムキ」(「三つのワイングラス」)号

ツァーリ・ピョートル1世は自身が創設した海軍の船にしばしばユーモア溢れる名前を付けた。例えば、あるバルカ(櫂と帆を持つ軍用艦)は「三つのワイングラス」号と名付けられた。彼が好んで何度も開いていた宴会や飲み会を記念したものだと考えられている。

「何事にも節度を保て」を標語とし、大砲を36門備えていたこの船は、1700年までに製造された。長い間アゾフ海に出る準備が進められていたが、何らかの理由でこれは実現しなかった。「三つのワイングラス」号は長らくドン川に放置されていたが、1710年に解体された。

「ピヴォノーセツ」(「ビール運び」)号と「ヴィノノーセツ」(「ワイン運び」)号

「ビール運び」号と「ワイン運び」号という特徴的な名前だが、酒の運搬船ではない。スウェーデンと戦った北方戦争では当初輸送船として使われていたが、1705年に敵の沿岸の要塞や防御施設を攻撃するための臼砲艦に改造された。

愉快な名前だが、これはピョートル1世が自分で考えたものではなく、海事の師であるオランダから借用したものだった。

「ネ・トロニ・メニャー」(「私に触るな」)号

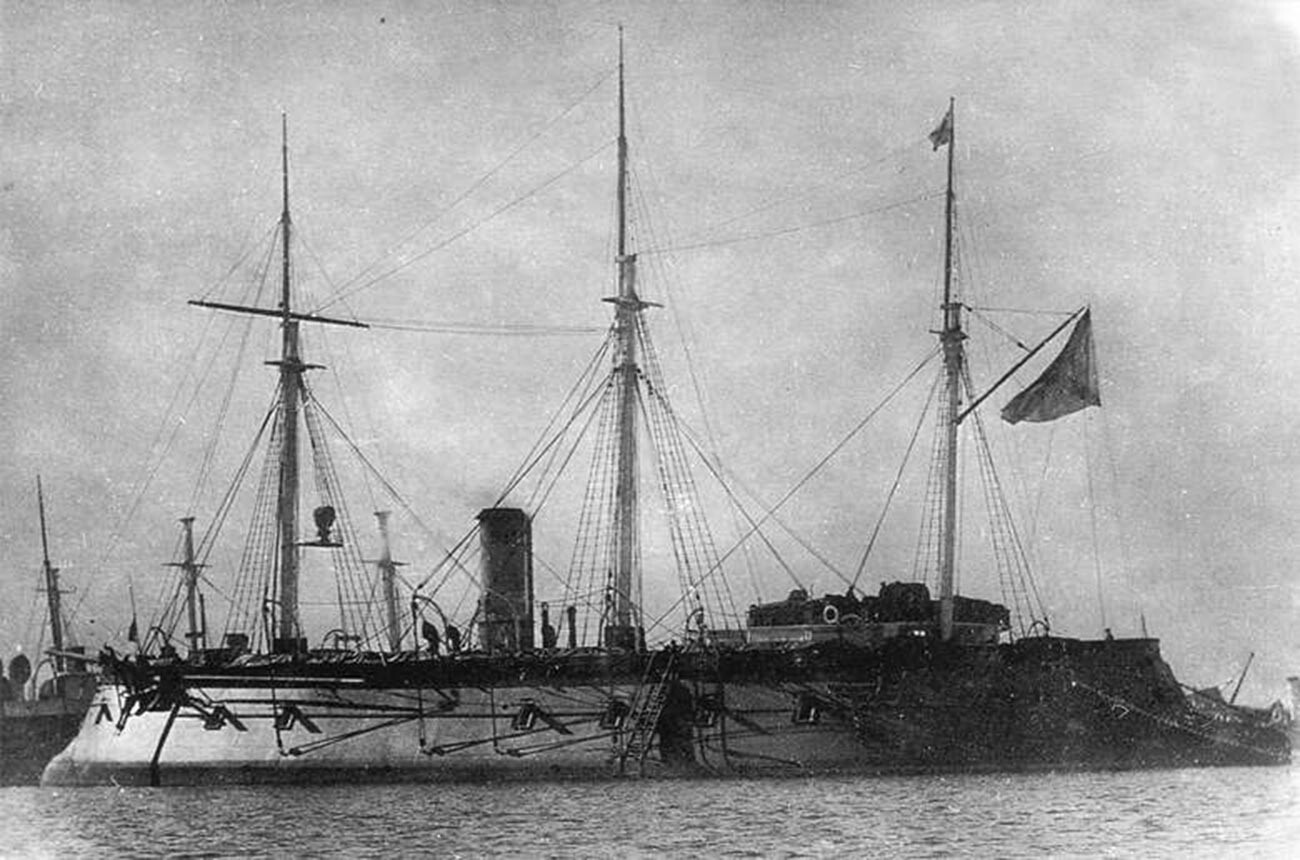

浮き高射砲台『私に触るな』号

Archive photoこの変わった名前は1725年から1832年までに作られた一連の主力戦艦に与えられた。この名前は敵に対する警告を意味していたわけではなかった。

この船名は、イエス・キリストが復活後に最初にマグダラのマリアの前に現れた時の様子を綴った福音書の記述に因んでいる。救世主はこの時こう言った。「私に触ってはいけない。私は、まだ父の御許に上っていないのだから。ただ私の兄弟たちの所に行って、『私は、私の父またあなたがたの父であって、私の神またあなたがたの神であられる方の御許へ上って行く』と彼らに伝えなさい」(ヨハネによる福音書第20章17節)。

1864年には装甲浮き砲台『私に触るな』号が進水し、バルト海艦隊で40年以上運用され、1908年に乾燥貨物艀に改造された。船がその歴史に幕を閉じたのは第二次世界大戦中だった。レニングラード包囲の際にネヴァ川に沈んだのだ。

驚くべきことに、この聖書由来の「私に触るな」という名前はソビエト海軍黒海艦隊の浮き高射砲台にも付けられていた。この砲台は1941年から1942年にセヴァストポリを守っていた。だがこの砲台の場合は福音書の直接の引用ではなく、ロシア帝国艦隊の同名の船や、特にバルト海で活躍した同名の装甲浮き砲台を記念した命名だった。

「クリクーン」(「叫ぶ者」)号

ニューカッスルで1857年に建造された外輪船「叫ぶ者」号はロシアの黒海艦隊でタグボートとしてだけでなく軍艦として運用された。1877年から1878年の露土戦争の際には軍艦として2門の4ポンド砲が搭載された。

「叫ぶ者」号の運命を決する悲劇の場所となったのが、クリミア半島のアク=ブルン岬だ。1861年、ここで事故に遭った蒸気フリゲート「ヘルソネス」号から乗員を救って名声を馳せたが、1878年に同じ場所で岩に乗り上げて沈没した。

「シュートカ」(「冗談」)号

1871年に建造された蒸気艇「冗談」号は、当初は当時の皇太子(後の皇帝アレクサンドル3世)が川をクルーズするための遊覧船として作られた。しかし結局は冗談から程遠い用途で使われることになった。

1877年から1878年の露土戦争の直前、アレクサンドルはこの船をロシア帝国艦隊に引き渡し、開戦後間もなく「冗談」号は水雷艇として活動した。

1877年6月8日、「冗談」号はドナウ川のメチカ島付近で水雷の敷設作業を警護していた。これは渡河するロシア軍を防御するのに必要だった。島のそばから突然トルコの蒸気船エレクリ号が現れると、「冗談」号はすぐに敵のもとに向かい、外装水雷(長い竿の先に爆弾を取り付けたもの)で攻撃した。

水雷は爆発しなかったが、トルコの蒸気船は恐れおののいてすぐに退却した。水雷艇のニコライ・スクルィドロフ船長はこの功績で四等聖ゲオルギー勲章を授けられた。

「ミクロープ」(「微生物」)号

堡塁「アレクサンドル1世」

Andrew Shiva (CC BY-SA 4.0)1897年、ロシア帝国の首都サンクトペテルブルクへの接近路を防衛するためにフィンランド湾の人工島に作られた堡塁「アレクサンドル1世」にペスト研究所が開業した。孤立した堡塁は危険な病に対するワクチンや血清を開発・製造するのに理想的な場所だった。

後に「ペスト堡塁」の名で知られることになるこの堡塁と外界との連絡手段となったのが、小型の蒸気船だ。この船は「微生物」号という相応しい名前を付けられた。冬には医師らは橇に乗って「大地」まで行った。

ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。