日露が近づく要因

ニヤズ・カリム

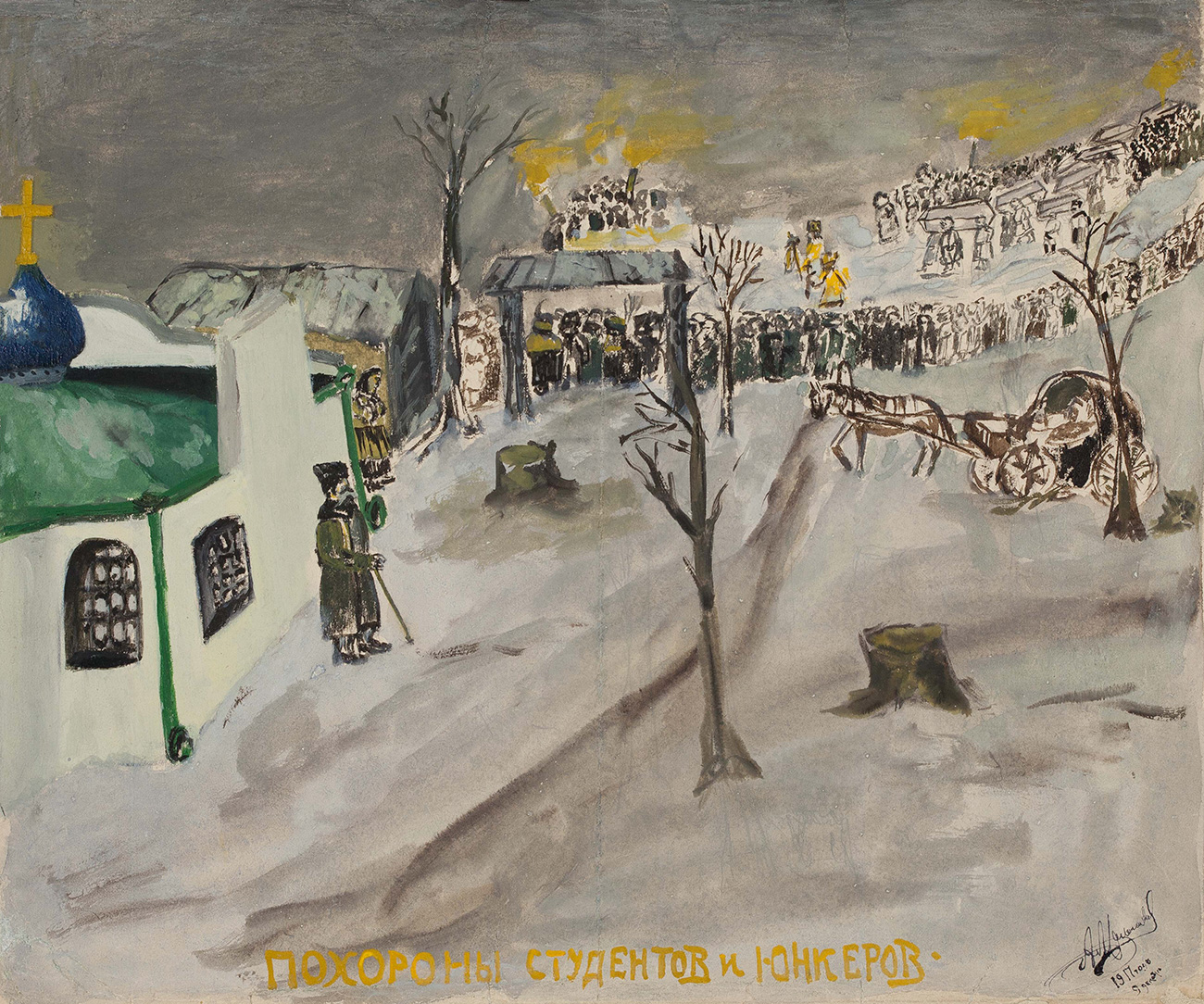

森喜朗元首相は2月21日、モスクワでプーチン大統領と会談した。双方は1956年の日ソ共同宣言が平和条約交渉の出発点となりうるとの2001年のイルクーツク宣言を確認した。

森氏の訪問の目的の一つは、領土問題の解決を目指す日本政府の意欲を国内世論に示すことにあった。

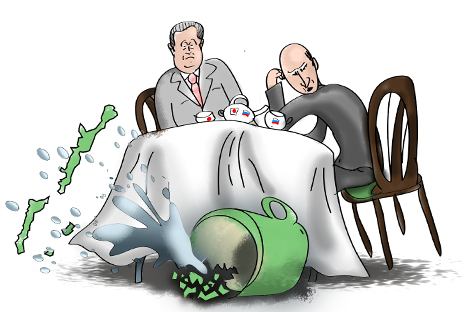

双方の立場が鋭く対立するなかで、日露間の領土画定問題の「突破口的な解決」が困難であるのは明らかである。ロシア側も日本側もごく近い将来にこの問題を解決できるとは思っていない。

ロシア側は、この問題に関する政治対話の再開という事実を高く評価し、双方の立場の相違ではなく、相似を示すためにできる限りのことをした。

大統領は、ロシアと日本が組み合うかわりに畳の両端に立ち尽くす柔道選手にたとえた。大統領は両国間に平和条約がない状況は「正常ではない」と述べた。

一方、森氏は、モスクワ国際関係大学での講演で、領土問題への相互に受け入れ可能なアプローチの必要性を指摘した。プーチン大統領が領土問題解決への基本的アプローチを表現する際に用いた「引き分け」という言葉について、日本のすべての要求の実現を期待するのも現状維持を期待するのも正しいとは言えないことを確認した。

ロシアと日本の立場を近づける要因を指摘すべきである。それは質的に変わりゆく世界の地政学的および経済的状況を背景に、ここ一、二年で際立つようになった。

ロシアからすると、目下進行中の「シェール革命」やエネルギー戦略の東方シフトにより、エネルギー資源の有望な販売市場としての日本の重要性が評価されている。

ロシアは、東日本大震災の後に原子力エネルギーの放棄を余儀なくされた日本がロシアの石油とガスを必要としていることを認識している。極東地域の近代化に弾みをつける日本の投資やテクノロジーを必要としていることもあり、長期的かつ予見可能なパートナーを求めている。

日本側の要因も明白である。尖閣問題に関する中国側の露骨な対決姿勢に直面し、日本は安全保障分野において質的に新たなパラダイムへ移行した。このパラダイムの新味は、アメリカの要人がいくら請け合ったところで安全保障条約の存在は日本に完全な安寧を与えるものではないという点に感じられる。

攻撃的に自己を顕示した中国と比べて、ロシアは日本を非難することは差し控えている。

ロシアとの領土問題に関する対話の再開は、、心理的に容易に説明しうる「包囲された要塞」というコンプレックスを日本が克服することを可能とする。また、交渉の開始は、解決へ向け一定の進展があるかもしれないとの期待を国民に抱かせるもので、参院選を前にした政権の支持率アップにもつながる。

多くの日本人の間では、「引き分け」方式で全四島に対する日本の主権が認められるならば、国後と択捉両島の日本への移管の時期にはこだわらないというものにすべきだとの主張が幅を利かせている。別の選択肢もあり、それは、先ず2島を手に入れて、直ちに残る2島に関する交渉に着手するというものである。

ドミートリー・ストレリツィフ氏

モスクワ国際関係大学教授

ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。