モスクワにオープンした「イカゲーム」をテーマにしたカフェ。中は一体どうなっているのか?(写真特集)

狭い通路に、韓国のポップグループのスターたちの人形とネオンサインがあり、そのそばに行列ができている。並んでいる人のほとんどは、子供たちや学生たちである。カフェはとても狭いが、外に出て行く人はいない。外は雨が降っていて、ぬかるんでいるからだ。テーブルについている人たちは、夢中でアメリカンドッグを食べたり、ハニーコム・トフィーを針で突き刺し、星やハートの形にくり抜いている。

2021年10月初旬、Netflixでドラマ「イカゲーム」が人気を博する中、モスクワの中心部にあるカフェ「Chick.orico」は、ドラマをモチーフにしたゲームを開催するようになった。しかし客のすべてが満足しているわけではないようだ。

「ハムスター」作戦とハニーコム・トフィー

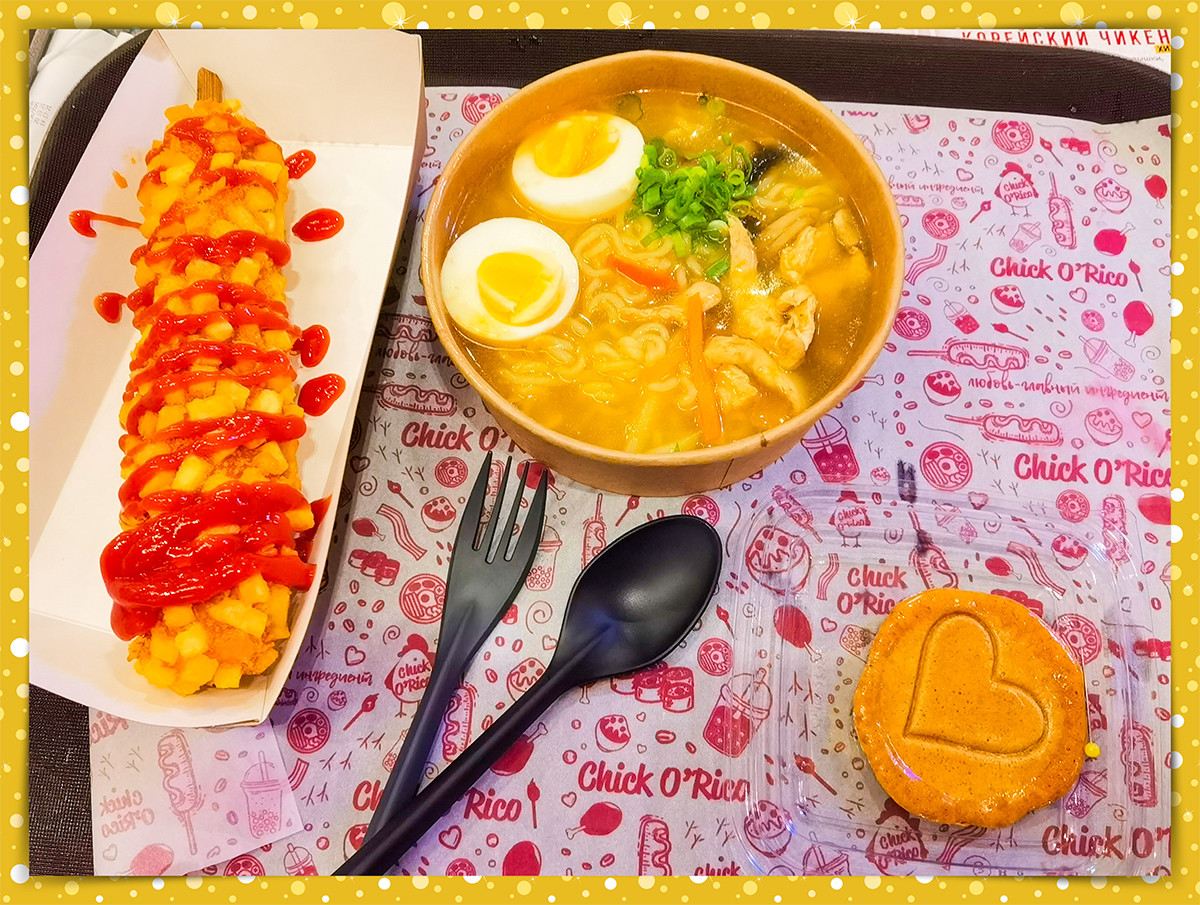

「イカゲーム」には、カフェに予約を入れ、600ルーブル(およそ900円)を支払えば、誰でも参加できる。カフェのメニューにあるのはいろんな種類のホットドッグ、アジアの缶入り炭酸飲料、ラーメン、その他の韓国のストリートフードである。レジに立っているのは、マスクをし、肩に偽物の銃をかけたあの「監督官」だろうと思いきや、レジ係はドラマの中のゲーム参加者のようなグリーンの服を着ている。

カフェでは、注文した食べ物と一緒に細い針とハニーコム・トフィーが手渡され、笑顔とともに、「ゲームを楽しんで」と声をかけられる。ドラマの中でも、10分間で、針を使ってハニーコム・トフィーから形をくり抜くというゲームがある。制限時間に終わらなかったり、トフィーが割れてしまうと、監督官がプレーヤーを銃で撃つ。カフェでもルールはほとんど同じだが、監督官は銃弾の代わりに辛い唐辛子を手渡し、プレーヤーはこれを食べなければならない。そして空になったトレイを集めていく。

わたしのゲームは1秒で終わってしまった。ハニーコム・トフィーに針を入れる前に、トフィーは真ん中で割れてしまったのである。

イライラして周りを見渡す。ゲームに失敗した客の1人が、絶望しながら、小さな唐辛子をかじっていた。そして1秒後、彼女はあまりの辛さに目をまん丸にして、急いでお茶で流し込んでいる。

割れてしまったわたしのハートに、監督官はまだ気づかない。わたしは震えながら、どうやってあの罰から逃れようかと考えていた。

「わたしがハニーコム・トフィーを持っていたことを誰も知らなければ、失敗したと言う人もいない」。わたしの頭に素晴らしい考えが浮かんだ。そしてわたしは一気にそのお菓子をすべて口に入れた。その瞬間、1人しかいない「監督官」がちょうどわたしのテーブルに目をやった。わたしがトフィーの上から急いでラーメンを口に入れると、「監督官」は何も疑うことなく、歩いて行った。こうして、「ハムスター」作戦は成功したのである。

わたしの向かい側で、青年がやはりハートをくり抜いていた。

どうやら自分の分は完成させた彼女が、我慢できずに、「あなたの全人生がかかっていると思ってくり抜くのよ!それでわたしがあなたの代わりに賞をもらうの」と発破をかけている。わたしたちはお互いに目を合わせ、本当の「イカゲーム」でも同じようにやっただろうと笑った。

ちなみに勝者への賞品は、ドラマの主人公のカードという、実につまらないものである。

「何かおいしいものでもくれればいいのに」と向かい側の女性は残念そうに言った。しかし、まだ次のラウンドがある。

「呪いの」石投げと主な賞品

第2ラウンドではペアのプレーヤーには黒いベルベットの袋に入った10個の石が配られる。「イカゲーム」の第2ラウンドでは、自分でゲームのルールを決めることができた。たとえば、砂に開いた穴の中に入れると勝ち、または遠く投げた方が勝ちといったように、である。しかし、カフェでは特定のルールが決められていた。それは相手の拳の中に握られた玉の数が偶数か奇数か当てるというものである。

偶数か奇数かを当てられた方が相手の持っていた玉をもらい、負けた方は持っていた玉を相手に渡す。最後に玉を全部持っていた方が勝者となる。

ドラマではこのゲームには30分という制限時間が設けられているが、カフェには制限時間はない。そのため、ゲームは非常に退屈で長いものに感じられる。特に、玉を2〜3個しか握らずにゲームをすると、果てしないゲームになり、勝利は運任せとなる。

しかも、この玉が客全員には足りないため、隣に座っていた人たちは、わたしたちがゲームを終えるのを我慢強く待っていた。

早くゲームを終わらせるために、わたしのゲームの相手はずっと「奇数」と言い続けていた。わたしの手には2つしか玉がないため、彼はずっと負け続け、結局、わたしは賞品として、カスタードクリームが入った食べられるピンクの魚を受け取った。負けた方に唐辛子は与えられない。たった1人だけいた「監督官」は休憩室に行ってしまい、夕方になると客は皆、ゲームをやめ、食事をとったり、スマホを触り始めた。どうやら、彼らにとっては、このネオンサインや緑色の服を着たプレーヤーたちをバックにした写真や動画をSNSにアップすることが一番重要なことのようだった。それもそのはず、このカフェのゲームに勝っても大金は手に入らないのだから。

「ロシア・ビヨンド」がLineで登場!是非ご購読ください!

ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。