ロシアの生活状況がどんなものなのか、おそらく理解できないだろう

ローラ・ハンコックは、一時滞在でアメリカからロシアへ来たときに、周りにあるものすべてがひどい鬱状態にあって、「この街の犬の集団は死んでいるように」見えた。でも、デトロイトに帰ると、彼女の頭の中で回っていたことはただひとつ:「まったくもう、あなたたちバカどもは何がそんなにうれしいわけ?人生はエントロピーへの道の小休止にすぎないということを知らないの??」。

そう、ロシアが彼女をそうしたのだ。次第にローラは、世界をロシア人の目で見るようになった。ロシア人たち自身、自分たちが不愛想なことについてこう言っている:ここでは、知らない人間に微笑みかけるのは、販売のトレーニングを受けた人か、ナンパのトレーニングを受けた人だけだと。

試練となりうる状況は最低でもさらに3つある。

1/ 日常的なもめごと

「上の階に男性が住んでいます。彼は昼間はずっと寝ていて、夜になるとマリファナを吸いにバルコニーに出てきていたんです。私は何も反対はしませんが、彼の部屋のバルコニーのドアが硬くて軋むので、毎回目が覚めていました」と話すのは、ロシアからマイアミに引っ越してきたヴェロニカだ。毎晩彼女は、この男性のところに行き、不眠の夜のせいで鬱積した怒りをすべてじっくりと話してきかせてやろうと考えていた。でも、彼のところへ自分で行く決心はつかず、夫に頼んだ。これに対し、夫はこう答えた:

「きみはアメリカで暮らしているということを理解しなよ。ここではどんな問題も法的に解決するんだ。ここはロシアじゃないんだよ。ここでは、隣人のところに行って、面をぶん殴ってドアを修理させるというわけにはいかないんだ。すべてクレームとして手続きをとらなきゃね」。

ロシアでは、隣人と問題が生じたら、もめごとは常に個人で解決しようとする。すぐに決着がつくこともあるし(これは時間の節約になる)、言葉での罵り合いに終わったり、あるいは、家同士の闘いになることもある。しかし、はっきりと言うことができるのは――裁判やクレームは、取り得る手段の中で最後の一手だということだ:

ロシア人は法や警察に対して疑い深い。

しかし、時としてこれは悲惨な様相を呈してくることがある。

「隣室のおばあさんが、どういうわけか朝6時にうちのドアのベルを鳴らして、“なんで階段口に灰皿があって、あんなに煙ってるの?”と訊くんです。昨日うちでパーティをして、客たちが煙草を吸っていたんです。おばあさんは正しかったんですよ、階段口で煙草を吸っちゃいけないんですから。でも、朝6時に来るなんて…。マジ?」とフランスから来た大学生のエリカは疑問を抱く。

2/ 境界侵犯

ロシア人は距離を保つことができない。だから、なによりもまず、「私的空間」が何を意味するのかが理解できない。彼らが話をしているときの相手との快適な距離というのは、わずか1、2歩だ。親友でも、人生で初めて会った販売員・コンサルタントでも、そのくらい近くにいられる。これはロシアでは普通のことと考えられているので、慣れなきゃいけない。

「私はここで暮らすうちに、ロシアの社会規範に順応していきました。北米の人は、だいたいは部屋の反対側にいるほうを好みます。私は2~3年前に気付いたんですが、こちらでアメリカ人と会話しているときに、向こうがいつも自分が快適と思う距離に離れていくんです。私は自分がそうしていることに気づいていなかったんですが、毎回無意識のうちに普通の距離になるよう近づいていたんです」と話すのは、アメリカから来たプログラマーのケヴィンだ。数分経つとまた、話し相手に近づいていっていることを彼は感じた。

3/ プライバシーへの態度

ロシア人は、自分の人生を3㍍の垣根で囲むことを好む人たちだと見えるかもしれない。

「私たちは、誰にも何も話さなければ、そのときは、でっち上げられた話が出てくるだろうと信じていて、ほとんどどこにいても自分の秘密が漏れないか不安を感じているんです。例えば、心理セラピーに行くときです。欧米では、この手の医師を訪ねることは平穏な暮らしのしるしとみなされます。ロシアでは――“狂気のしるし“と思われるんです」と言うのはルキナだ。

でも本当にロシア人は自分のプライバシーについて心配しているのだろうか?

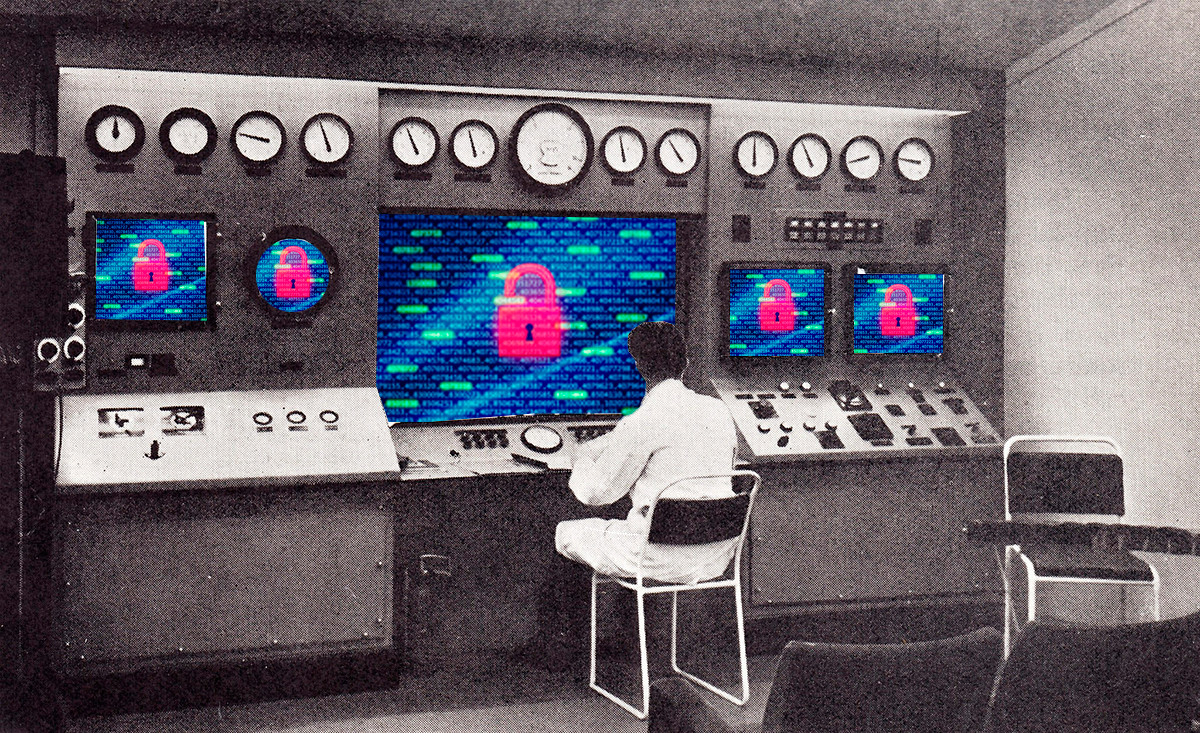

「いいえ、僕はそうは思わないな」と言うのはミハイル・ウラジミルスキーだ。「僕の子どもたちはカメラを設置しているけど、彼らの生活にすごく高いセキュリティが必要で、それに苦労しているからじゃない。ただ単に、ザッカーバーグがやっているからなんだ。ロシアでは、Facebookのスキャンダルのようなデータ流出があっても、集団ヒステリーは起きないんだよ」。

ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。