騒音、十字軍、そしてスパイ:完全版「となりのロシア人」便覧

“無二の親友”

「どうしても帰らないんです! 彼はうちの台所のラジエーターにしがみ付き、奥さんは彼を連れ帰ろうとして脚を揺さぶって引き離すのに必死でした」と、エヴゲーニア・スモロワさんは決して忘れることのできない出来事を振り返る。

ある時、彼女はちょっとした機会に階上の夫妻を自宅に招いた。彼らは適度に食べ適度に飲み、このまま平穏に終わるかに思われたが、時すでに遅し。文字通り時すでに遅かったのである。「本当に帰らないんです」とスモロワさん。「私は皿洗いを始め、夫は寝室へ行きました。なのに彼らは粘り強く居座り続けました。とうとう奥さんが帰ろうと切り出しましたが、旦那さんは聞く耳を持ちません。両手でラジエーターをつかんで、奥さんが何を言っても放そうとしないんです!」

ロシアに住む人なら誰でも、まるであなたが無二の親友であるかのように振る舞う隣人を持った経験がある。こういう人はあなたのことを大の仲良しだと思い込んでおり、昼夜を問わず何時間もの熱い対話をしようとずかずか上がり込んでくる。それをあなたが拒むと、極度に落ち込み深く傷つく。

この手の隣人に巡り会わないためには、微笑むのをやめ、愛想良く接するのもやめ、誰とも話さず、同じアパートの住人と極力出会わないようにしよう。

元KGBバーブシカ

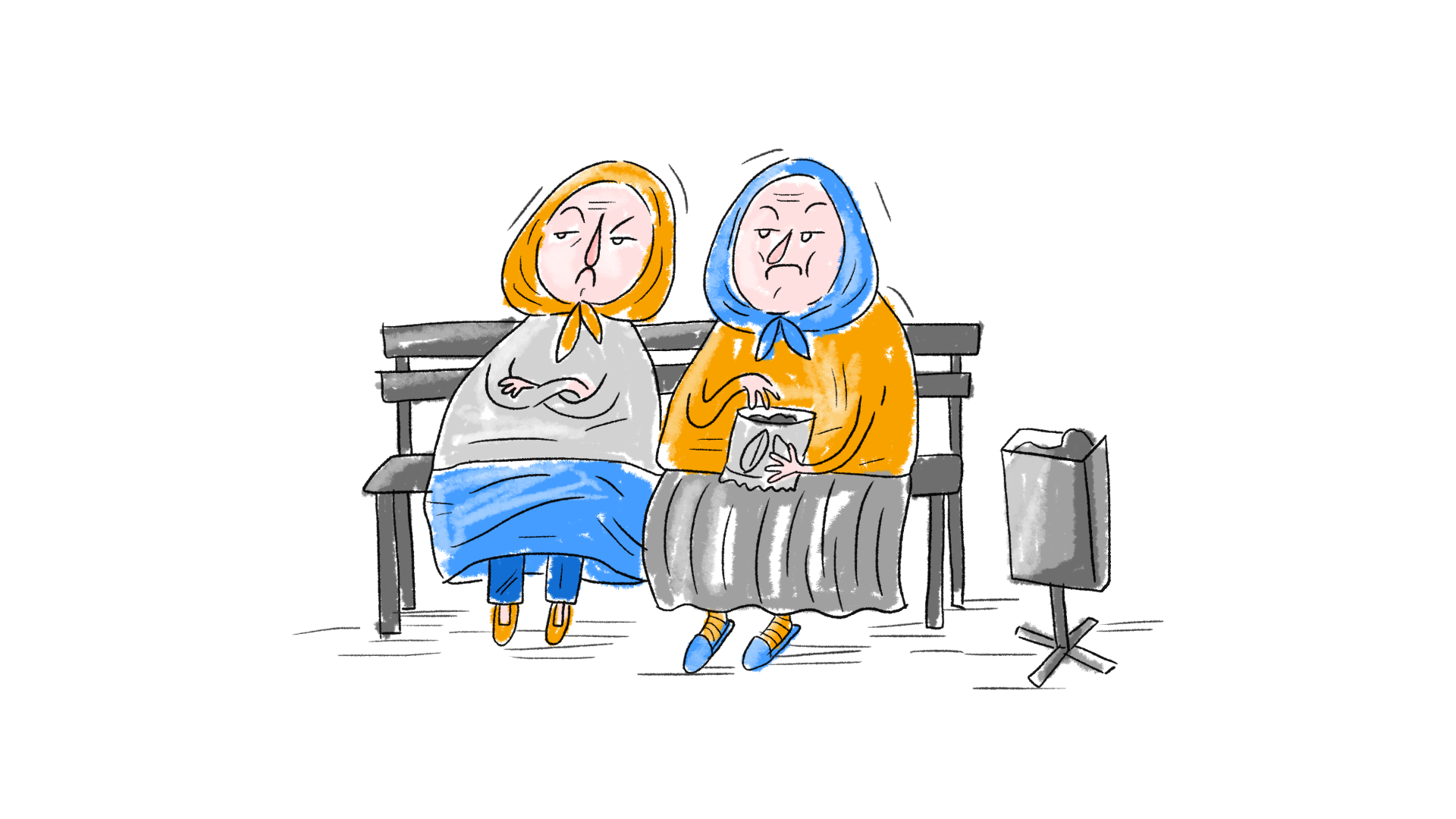

彼女らは玄関口のベンチに腰掛けたまま何時間も過ごし、ヒマワリの種を噛み、何も知らず通りすぎる人を見ては、その人について意見を交わす。どうせ彼女らは他にやることがないのだろうと思ったら、大間違いだ。

典型的な“となりのバーブシカ(「おばあさん」)”は、陰であなたを観察し、あなたのことを何でも知っている。

「私と同じアパートに住むおばあさんは、私がエレベーターに乗り込むまで郵便箱を開けようとしません。私に背中を向けて郵便箱を見つめ、動かずじっと待っているのです。私も動きません。お互いにエレベーターが来るのを待ち、私がエレベーターに乗ると、彼女はようやく鍵を取り出し、自分の郵便箱を開けます。自分がどの部屋に住んでいるのか私に知られないようにするためでしょう。それ以外考えられません」と、“元諜報員”の隣人との駆け引きを実体験したドミトリー・イワネツさんは話す。

また、彼らは敬意を要求する。「うちの階下にはおばあさんが住んでいます。少しでも物音を立てると、彼女は天井を杖で叩き始めます。大音量の音楽は言うに及ばず、文字通り午後の7時にテーブルに着いてお茶をしながら静かにおしゃべりをしているだけでも叩いてきます」と、最近アイルランドからモスクワに引っ越してきたショーン・ウォルシュさんは話す。

詳細な調査のターゲットにならないために、お年寄りに分かりやすいふるまいを心掛けよう。IT業界で働いているなどとは絶対に言ってはならず(例えば、バスの運転手と言ったほうが信用される)、カラフルで派手な服は避け、結婚して3〜4人の子供を持とう。要するに、身を固めていれば、彼女らのレーダー圏内から抜け出すことができる。

となりの男

この手の隣人は非常に一般的で、インターネット・ミームになったほどだ。ロシアの隣人たちが近隣住民に与え得るあらゆる苦痛の総合的なイメージを、特定の一人の隣人が体現していることはよくある。

彼はドリルで穴を開け、ハンマーで叩き、家具を動かし、妻と口論し、飼い犬は吠え、子供たちは泣いている。しかしこれらの悪習すら些細に思える時がある。「うちの隣は特にうるさく、いつも部屋の改修をしていましたが、何はさておき、いびきが最強でした。日課のハンマー叩きを終えると就寝するのですが、気が狂ったようにいびきを出すのです。耳栓なしには寝付けやしませんでした」とモスクワのアレクセイ・マルコフさんは振り返る。

この種の拷問を避けるには、住人の誰も大掛かりな改修をする金銭的余裕がないような古いぼろアパートに引っ越そう。ただし、そうすると今度は元KGBのバーブシカの餌食になるのだが。

縁結び屋

「まだ結婚してないの? 変ねえ、こんな美人なのに! あなたの結婚をお祝いするのはいつになるのかしら。」これは縁結びタイプの隣人の決まり文句だ。彼らは優しくて礼儀正しいため、こちらが無礼に振る舞う以外、繰り返される不快なおしゃべりを防ぐ手立てはない。

「この手の隣人がいると特にイライラします。『まだ結婚してないの? そろそろしても良い頃じゃない』という質問は若い女性にとっては恐怖です」と、モスクワのラリサ・クズネツォワさんは訴える。

縁結び屋のレーダーにかからないようにするには、こちらから彼女(縁結び屋はふつう女性)の人柄についてお世辞を交えながら質問を投げかけ、彼女のお節介を未然に阻止するしかない。称賛を浴びせ続けよう。さもなくば彼女に主導権を握られてしまう。

パーティーピーポー

「うちの隣人が金曜日から月曜日まで留守にしてダーチャへ行ってしまうと、彼らの息子が地獄のようなレイヴを開催します。友人を大勢呼んで大声を出し、マイクを使ってラップソングを歌います」と、モスクワのオリガ・ポポワさんは嘆く。

驚くべきことに、レイヴ主催者は大抵大人しく虐げられた10代の若者で、あまりに内気なため、日中は隣人に挨拶もできない。彼らは目線を逸らし、控えめに「ズドラーストヴィチェ」と呟く。

「エレベーターで彼に出会ったとき、彼は純粋無垢に見えました。『ズドラーストヴィチェ』と言って微笑むのです」とポポワさんも証言する。

生え抜きの十字軍戦士

彼らは何かと因縁を付ける。家の近くに停められた車、野良犬、光熱費の値上げ、共用通路を脅かす若者などが対象だ。ほとんどのロシア人はこうしたことを黙って甘受するが、このタイプの人は躊躇なく立ち向かう。彼らは容赦なく不正と闘うが、結局のところ近隣住民にとっては恐怖の根源となる。

「モスクワに来た初日、お隣さんがドアをノックしてきました。私を歓迎してクッキーでもくれるのかと思いきや、『あんたらみたいな若いのは信用ならん。一切音を立てないこと』とだけ言って戻っていきました。それ以来彼女を見ていません」と、アイルランドからモスクワへ越して来たばかりのショーン・ウォルシュさん。警告を出すこと、それが生え抜きの十字軍戦士が転居者に真っ先にすることだ。

ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。