「結婚の世話してください!」:ロシアでお見合いが一般的だった頃

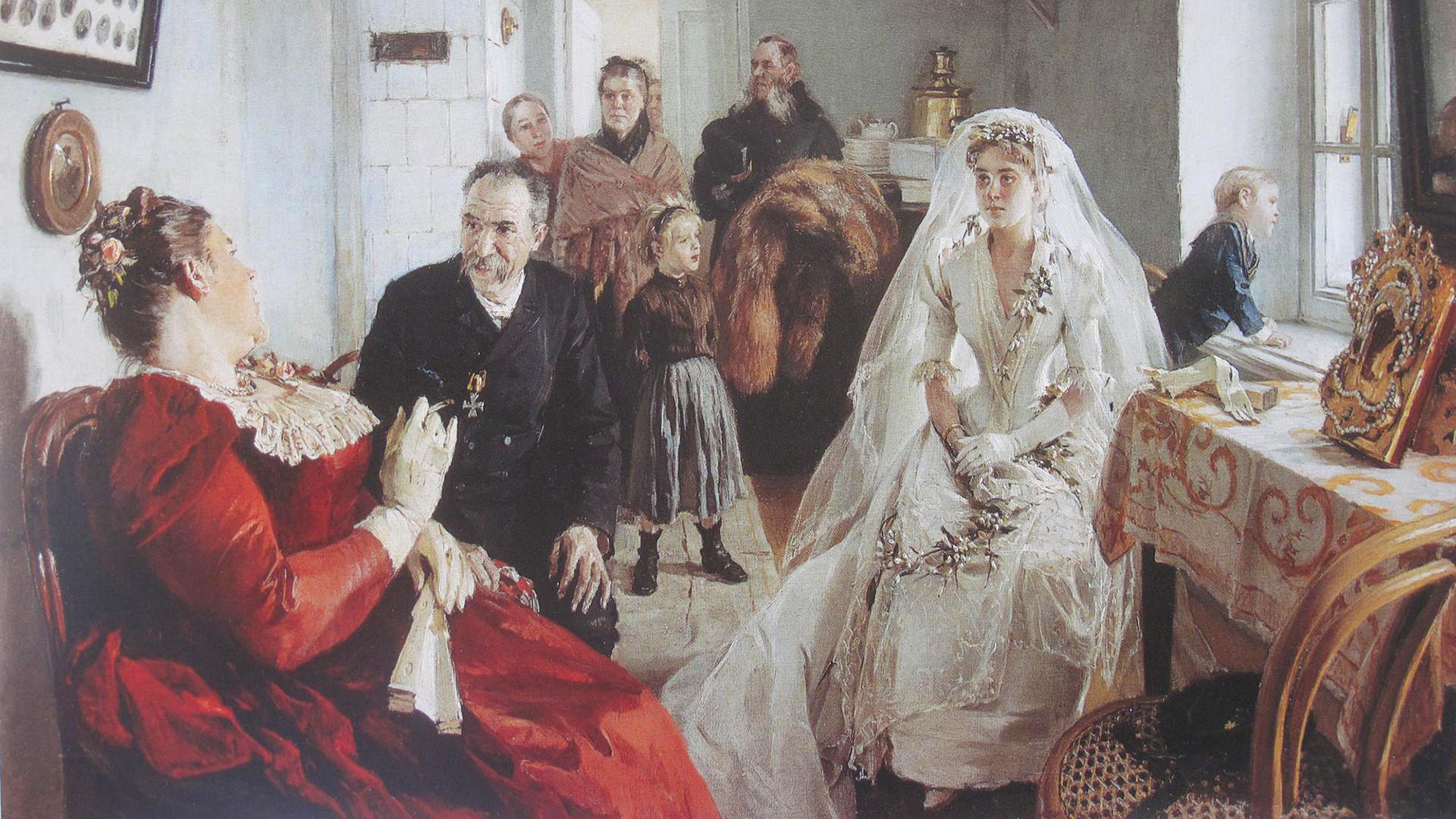

『花婿を待っている間に』、イラリオン・プリャニシニコフ

セルプホフ歴史美術博物館「すべての幸福な家庭はおたがいに似通っているが、不幸な家庭はそれぞれに不幸である」。レフ・トルストイの名作『アンナ・カレーニナ』は、こんな言葉で始まる。この言葉さらに小説全体は、1870年代のロシア社会の一部が当時の結婚の慣習に抱いていた幻滅を反映していると言えよう。

見合い結婚では、愛情はおろか相互のシンパシーさえ不可欠だとは考えられていなかった。この小説が書かれたのは、見合い結婚のそんなコンセプトに疑問が生じ始めた時期だ。

『不平等な結婚』、ワシリー・プキレフ

トレチャコフ美術館貴族から小ブルジョアジー、農民に至るまで、親や保護者が子供の結婚式を仲介、周旋するのは当たり前のことだった。こうした結婚のプロセスには、仲人、占い師、そして持参金が関係し、中心的な役割を果たしていた。現代ロシアでは想像の外だが。

18~19世紀の文学を深読みし、20世紀初頭のアーカイブを見れば、こういう周りが取り決める結婚が、ロシアではごく一般的だったことが分かる。実は、ロシアにおけるこの類の結婚の在り方は、少なくともロシアの正教導入(9世紀)までさかのぼる。

『結婚の祝福願い』、セルゲイ・グリブコーフ

アルタイ地方国立美術館ロシアがキリスト教を導入したときから、結婚は正教会の管理下に置かれ、花婿の年齢は15歳、花嫁の年齢は13歳と定められた。結婚は両親と近親者によって手配され、花嫁は花婿の家に赴き、そこで暮らした。

18世紀以降の一種の国勢調査、「レヴィスキエ・スカースキ」という文書がある。これは、慎重に作成され、維持された会計および税務の記録だが、それによれば、多くの結婚では、花嫁は花婿よりもしばしば数歳年上だった。

正教会は定期的に婚姻の規則を改正し、1840年頃には、花婿の年齢は18歳に、花嫁の年齢は16歳に改められた。また、結婚できる年齢の上限が設けられ、それは80歳だった。当時は、やもめ暮らしをしているのは、その人が犯した罪への罰だと信じられていた!

結婚の規則

『結婚の持参品の登録』、ワシリー・プキレフ

トレチャコフ美術館歴史家グレゴリー・フリーズによれば、正教会は、何世紀にもわたって結婚の規則と手続きを定め続けたが、18世紀後半になってようやく、それらを厳格に施行できるようになった。

「その理由は、意志の欠如ではなく、制度的な後進性だった。教会は、その形式上の権威を真の権力に変え得る手段――明確な法規、信者に対する規定、官僚機構など――をもたなかった」。フリーズは雑誌「現代史ジャーナル(Journal of Modern History)」に載せた論文にそう書いている。

この時期までは、婚姻規則の実施に関しては、ある程度の柔軟性があったが、それでも、一定の信条は守られていた。たとえば、カップルは、両親の許可と祝福なしに結婚することはできなかった。

『少佐の求婚』、パーヴェル・フェドートフ

ロシア美術館ロシア帝国が拡大し、さまざまな信仰に属する人々の新たな祖国になると、帝国政府は、イスラム教などの信仰のコミュニティの指導者に、独自のルールをもつことを許した。しかし正教会は、次の点をとくに強調した。異教徒が正教徒との結婚を望む場合は、正教の信仰を受け入れなければならない――。

一夫多妻と近親婚も禁じられていた。農民は、自分たちの地域社会における家族関係をよく知っており、近親者同士の結婚をはっきり避けるようにしていた。

1760年代までに、いわゆる「結婚調査書」が導入された。この文書には、数人の証人が署名し、新郎新婦が近親者ではなく、結婚する権利を有することを確認した。虚偽の証言は刑事犯罪だった。

『中止させた婚約式』、アドリアン・ヴォロコフ

トレチャコフ美術館カップルは、結婚を決める前に数回会うことを許されたが、ロマンティックなデートとは言い難かった。二人はそれぞれ付き添い、通常は近親者を伴っていた。しかし、より裕福な階層の若者は、お見合いをもっと簡単な形にしていた。貴族になると、「当てずっぽうの結婚」は非常に稀だった。

見合い結婚のもう一つの重要な要素は持参金で、それを贈らなければならなかったのは花嫁の家族だ。もちろん、男性のほうも、結婚するためには、相当な財産と生計の手段をもっていなければならなかった。

19世紀後半には、結婚式の日に贈られた、都会の持参金一式は、お金、宝飾品、衣服、ベッドリネン、イコン(聖像)、絨毯、サモワールなどのことが多かった。裕福な家族は新郎新婦にミシンなども贈った。農民の持参金は当然もっとささやかだったが、それでも必須だった。

結婚式は、だいたい年間のどの時期でも行われたが、正教会は、クリスマス(降誕祭)または復活祭前の四旬節(大斎)の間は、結婚式を許可しなかった。結婚式の人気の季節は秋だった。収穫で豪勢な結婚式の食卓ができるからだ。

仲人の役割

『お見合い』、ニコライ・ネブレフ

トレチャコフ美術館ミュージカルおよび映画『屋根の上のバイオリン弾き』に、「仲人さん、仲人さん」という曲がある。これは、何十年にもわたって人気曲で、欧米のイマジネーションを刺激してきた。ロシア帝国を舞台にしたこの物語は、仲人を簡潔に描いている。仲人は、19世紀ロシアの重要な職業で、貧しい農民も都市の富裕な市民も利用した。

仲人はふつう女性であり、ほとんどの場合、元気で機転の利く未亡人だった。彼女たちは、こういう仕事をしないと生計を立てるのは難しいと思っていた。

仲人には、多方面にわたる作業があった。潜在的なカップルを探すときには、当然だが、二人が近親者でないことを確認しなければならなかった。それを確かめると、仲人は、家族の歴史、富と社会的地位、さらには文化的慣習と日常生活を調べ上げ、そのうえで見合いを提案する。ロシア帝国の仲人ほど人間の心理に通暁している者はあまりいなかった。

『用心深い花嫁』、パーヴェル・フェドートフ

トレチャコフ美術館ロシアの文学や戯曲は、重要な役割を演じる仲人を描いている。劇作家アレクサンドル・オストロフスキーは、1849年の戯曲 『内輪のことだ、あとで勘定を!』(このように改題される前は『破産者』)で、商人と結婚の慣習を皮肉に描いている。

この四幕劇は、レフ・トルストイ、ニコライ・ゴーゴリ、イワン・ゴンチャロフらの大作家によって賞賛されたが、中心人物の一人は、仲人のウスチニヤ・ナウモヴナだ。このキャラクターは、この有名劇作家が個人的に知っていた人物に基づいていると広く信じられている。

ウスチニヤのように、帝政ロシアの、報酬を得て働く仲人は、機転が利き、自分のサービスに対してかなりの金額を要求した。金持ちの結婚を手配する際には、仲人はしばしば使用人に賄賂を贈って、花嫁または花婿の候補について、また彼らの家族の背景と歴史について、詳細な情報を手に入れた。

アジアでは、占星術師に頼んで、ホロスコープを作成して、それを解析してもらうことがあったが、ロシア人は、結婚の成否を確かめるために占い師に相談した。そこで仲人は、占い師と連絡を取り、結婚を成立させるために金銭を与える者もいた。

20世紀初頭の変化

『地主の家で行われた結婚お祝い』、グリゴーリ・ミャソエードフ

ロシア美術館時代に合わせて、ロシアの都市住民は、20世紀初めになると、配偶者を見つけるために新聞広告を載せ始めた。ずばり「スヴァーハ(仲人)」という名前の新聞もあった。

広告の多くは、理想の花嫁を探す青年が出したが、若い女性もこのオプションを試みた。モスクワとサンクトペテルブルクの大学の新卒者は、農家から歓迎されており、同等もしくはそれ以上の家庭から花嫁・花婿を見つけようとしていた。彼らは広告を出すか、写真付きの手紙を新聞に送った。

2020年、モスクワで「家族の価値観の展示会」が開催され、そこで20世紀初めの新聞広告も展示された。

『持参品の購入』、ウラジーミル・マコフスキー

ハルキウ国立美術館それらの新聞広告の一覧を見渡すと、現代の出会い系アプリと同じような簡単なメッセージが添えられている。しかし、100年前のロシア人は、自分の好みを列挙する際に、概してはるかに露骨で無遠慮だったようだ。2つの例を見てみよう。

「23歳の知的で可愛い若い女性。すらりとした容姿で、音楽を嗜みます。結婚を前提に、裕福な紳士と知り合いになりたいと考えています 」

「27~34歳の、慎ましやかで、可愛らしくて、働き者で、素敵な容姿の金髪女性を見つけたら、きっと結婚します」

しかし、ソ連が誕生する頃には、見合い結婚はすでに廃れつつあった。社会の大規模な変化と急速な都市化は、かつて一般的だった慣行に終止符を打った。

ところが、見合い結婚のコンセプトは、インターネットと出会い系アプリのおかげで(事実上現代の仲人だ)、現代ロシアでいわば裏口を見つけている。もっとも、21世紀版の見合い結婚にはもはや両親と教会は関与していないが。

「ロシア・ビヨンド」がLineで登場!是非ご購読ください!

ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。