ソ連時代、なぜ人々は休暇のときに、リュックサックを背負って何キロもの道を歩いたのか?(写真特集)

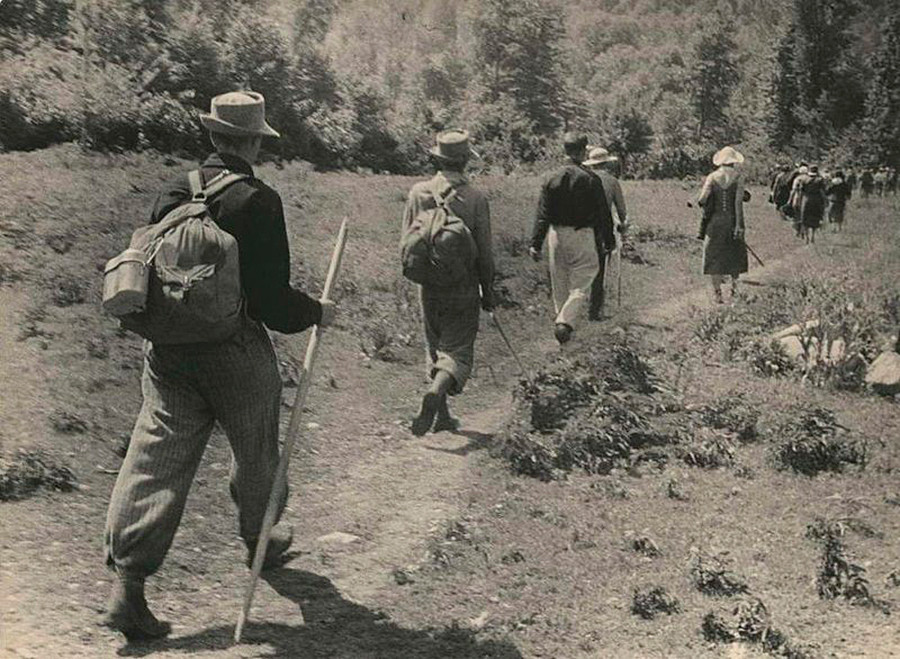

テントで一夜を明かし、ギターを手に歌をうたい、焚き火でジャガイモを蒸す・・・。ソ連時代、そんなツーリズムが大人気であった。旅行家たちはタイガを闊歩し、ウラルの急流を超え、生涯の友を見つけた。

ソ連においてこのようなツーリズム・ブームが始まったのは1920年代。プロレタリア観光・エクスカーション協会が創設されたからである。そして1930年代の初めには、90以上のツーリズム施設が結束し、100万人ほどのメンバーが集まった。ツーリズムというのは、黒海にあるサナトリウムへの旅行ではなく(もちろんそのような旅行もあったが)、地理を学んだり、山、川、雪などの自然の厳しさを乗り越えることを意味した。

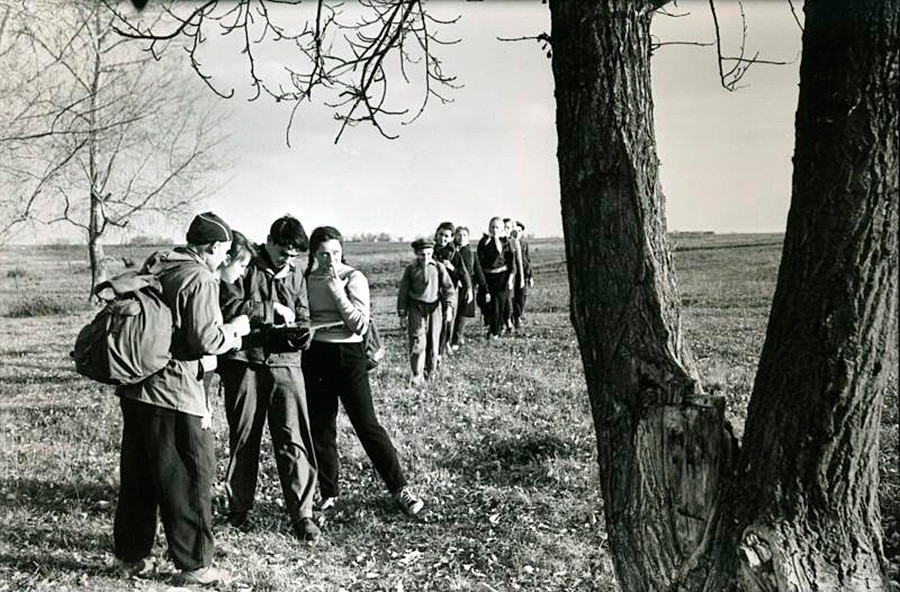

1930年代のソ連の有名な教育者であるA.マカレンコは、1学年の成果に対するグループへの贈物として、このようなツーリズムを利用した。こうしたやり方はソ連時代の終焉まで一般的なものであり続けた。

戦後、ツーリズムはさらに大衆的なものとして広がった。ツーリズムクラブはあらゆる地域の中心地に設置され、大都市にはツーリズムビューローが創設された。またすべての企業、すべての学校にツーリズムセクションが設けられた。こうしたビューローは地元はもちろん、国内の他の地域のハイキングのルートなども提供した。

1965年9月、ブレストで第1回全ソ連ツーリズム・ラリーと第1回軍事栄光都市ツアーが行われた。数年にわたって、300万人以上の参加者らがツアーの中で、大祖国戦争の戦没者のための記念碑を作り、戦没者の埋葬の手順をまとめた。

ソ連には生活のあらゆるものに関する基準というものがあり、ツーリズムもその例外ではなかった。一定のルートが策定され、そのルートにも一定の規則があった。とりわけ重要だったのが、チームの中で活動できることであった。というのも、その能力は、参加者それぞれの人生を左右したからである。そこでソ連時代、ハイキングやキャンプというのは、心から信頼できる生涯の友や人生の伴侶を見つける場所となった。また危機的状況に置かれたときというのは、人間の本性が見えるものだった。

ハイキングはスポーツと同じようなものと見なされ、旅行をする人々はハイキングやキャンプで達成したことに対して、スポーツの等級を手にすることができ、またツーリズムの競技に出場することもできた。

1939年、全ソ連体育スポーツ委員会は「ソ連ツーリスト」バッジを創設した。バッジは優先権を与えるようなものではなかったが、それでも非常に権威あるものと見なされていた。このバッジを手に入れるためには観光に関する4種類の試験―水上、徒歩、自転車、スキーの種目を1つずつ合格しなければならなかった。

水上のツーリズムを楽しむ人々は、泳ぐことができ、船の作りやそのタイプに関する知識を持ち、また水難事故の際の救急処置ができなければならなかった。一方、徒歩での旅をする人々は力を配分する技量と、様々な設備の使い方を熟知していなければならなかった。

自転車で旅をする人々は、車道の種類や自転車の作りを知っていなければならなかった。またスキーによる観光は国内でももっとも危険なスポーツであるとされ、あらゆる天候の下で移動できなければならなかった。

試験をパスできたのは2回以上のハイキングを経験した者とされていた。そのほか、旅人はテントを張り、小屋を作ることができ、救急処置ができ、その地について詳しく知っている必要があった。

観光の等級獲得の規則は時代とともに変わった。たとえば1950年代半ばには青少年のための規則が導入された。青少年たちは、「若きツーリスト」という称号を与えられた。彼らは焚き火をたき、足跡を読み、羅針盤を使って方向を見極めることができなければならなかった。

1960年代には「ツーリズムマスター」という称号が作られた。マスターは4つの地域をまたいで、総延長3,000キロとなる12の遠距離のハイキングを行わなければならなかった。ツーリズムマスターはソ連時代に600人いたが、「ソ連ツーリスト」のバッジを所有していた市民は60万人以上いた。現在も旅人にはスポーツの等級が与えられる。

ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。