七人の左利きのロシア人:やはり天才の証明か?

マリア・シャラポワ

AFP7/Global Look Press左利きは、右脳が左脳よりも活発に発達していることによる。こう広く信じられている。右脳は、「論理的な」左脳とは対照的に、「創造性を司る」と思われているためだ。

しかし、この理論には十分な根拠がない。なぜなら、右脳も左脳も、人間の精神の機能に参加しているのだが、それぞれどの程度関与しているのかは不明だからだ。

また、利き手と脳の各半球との間の関係も分からない。だから、左利きと卓越した知力との間に何か関係があるのかないのかも分からないのだ。

どの民族も、左利きは人口の8~15%にとどまる。少数者であるせいで、どの国でも文化でも「はみ出し者」となった。多くの文化で左側は「不浄」だとされており、それは言語面でもうかがえる。

例えば、ラテン語で「sinister」(左の)は「不正な」とか「悪い」という意味がある。ロシア語では「левый」(レーヴイ)は、「粗悪な」、「偽の」、「もぐりの」なども意味し、古い英語では「left, lyft」は、「弱い」、「不器用な、ぎこちない」、「愚かな」を意味した。その他多数の例がある。

左手で挨拶したり握手したりすることは、少なくともぎこちない動作とみなされ、所によっては相手への侮辱となる。ロシアでは、左利きの人々への態度は、他の文化と同様だった。

例えば、ピョートル大帝(1世)は、左利きの人が法廷で証言することを禁じた。このツァーリは明らかに、悪魔が左利きの人々を支配しているという、ロシアに一般的だった考えを共有していた。

左利きは、20世紀になっても「矯正」され続けた。ソ連においても、世界各国と同じく、誰もが左利きは異常だと、依然として信じ込んでいたからだ。

「当時、左利きは恥ずべきことと考えられていた」。俳優ヴィクトル・スホルコフは振り返る。「書道では、左手では書けないので、5点満点の2点をつけられた。右手で書くとひどい出来になるのが分かったのだが…。でも先生は、私の手を定規で叩いて、『然るべく』右手でペンを持たせたものだ」

20世紀の後半になって初めて、世界は左利きの矯正をしなくなった。今では「鏡像の人」は、一般の学習プログラムに――それにわずかな修正を加えて――組み込まれている。修正には別に難しいことは何もない。「左利きの天才」について言えば、左利きの人々のなかには、多種多様な分野に有名人がいる。

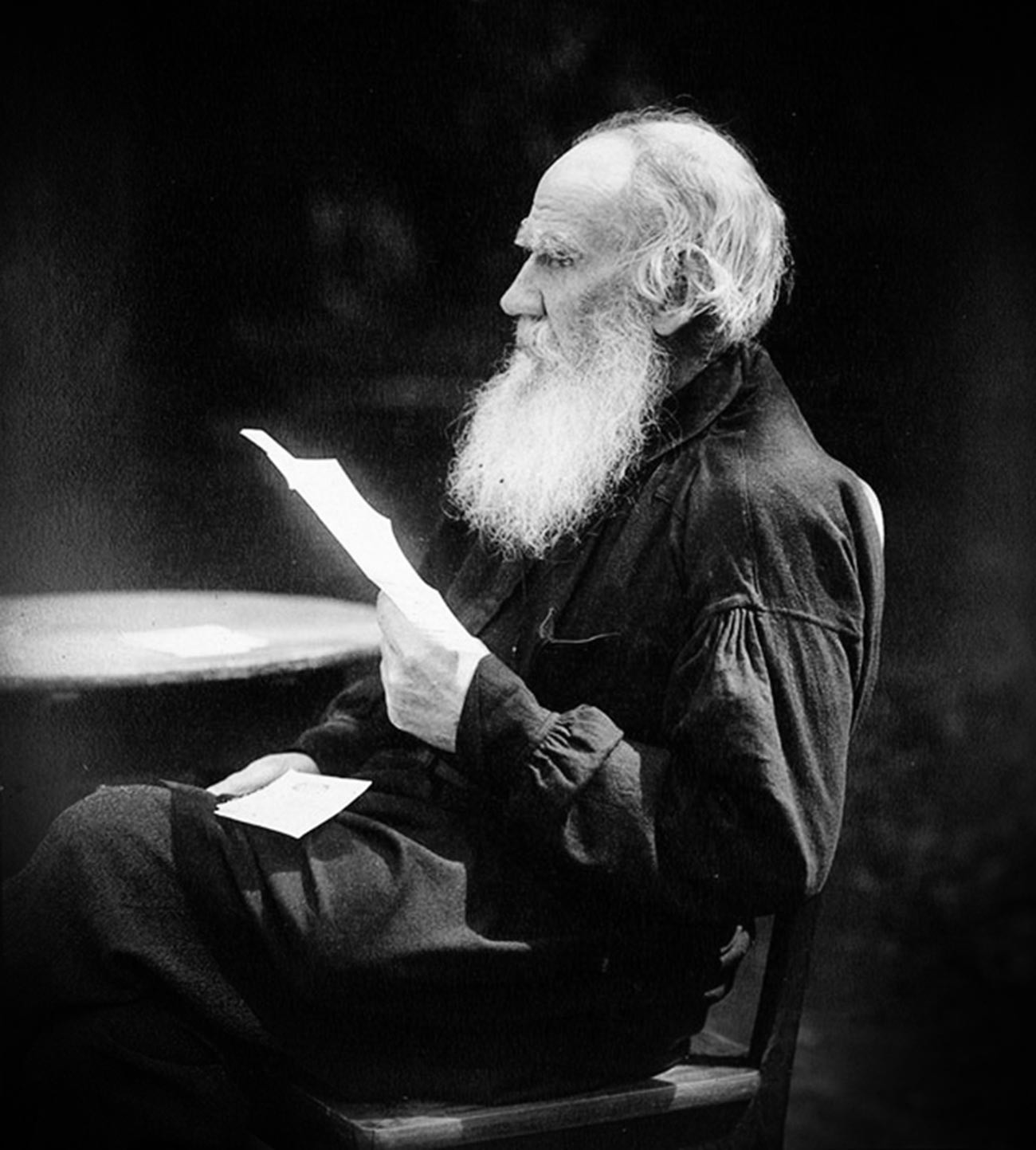

1. レフ・トルストイ

ロシアの文豪レフ・トルストイ(1828~1910年)は「両利き」だった。つまり彼は、左右いずれの手も等しく使いこなせた。彼が幼少期に矯正されたという確証はない。その一方で、作家が左右どちらの手でも問題なく書けたという証言はたくさんある。

トルストイの同時代のイエロー・ジャーナリズムは、これが作家の並外れた執筆量の理由だと、もっともらしい冗談を飛ばしていた。普通の作家がさんざん書いてペンを握るのに疲れるところ、トルストイは別の手にペンを持ち換えて書き続けた。彼が左手にペンや万年筆を持っている写真は見つかっていない。どうやら、彼は主として右手で書いたようだ。しかし食事の席では、多数の回想によると、主に左手を使っていた。

2. マリア・シャラポワ

有名テニス選手、マリア・シャラポワ(1987年生まれ)は、本来左利きで、左手でラケットを持ってテニスのキャリアを始めた。ジュニアでは左手でプレーしたが、10~12歳のときに右手に切り替えた。

「本来、私は左利き。でも、私は左利きとして多くのことをする。右手で書いているけど、左手で投げたり、左足で蹴ったりする」。こうマリアは言う。彼女も「両利き」だと考えられている。

3. ガルリ・カスパロフ

左利きの人が創造的な職業や、画像、イメージの操作で天才的能力を発揮するというなら、チェスの天才、ガルリ・カスパロフ(1963年生まれ)も左利きであることをどう説明すればいいだろうか。彼は子供の頃から、数学とチェスで卓越した能力を示し、22歳でチェス史上最年少の世界チェスチャンピオンになった。カスパロフは常に激しい気性で際立ち、チェスでも人生でもパラドキシカルな決断をしたことで知られる。

4. セルゲイ・ラフマニノフ

左利きのピアニストなんてあり得るのだろうか?これは、左利きの子供を音楽学校に入れるときに、親が尋ねる質問だ。確かに、ピアノという楽器は右利き用に設計されているように思われるかもしれない。

ちなみに、ギターも右利き用の楽器だ。しかし、ジミ・ヘンドリックスやカート・コバーンのような名ギタリストは、弦を一部交換して「左利き用の」ギターを弾いた。

大ピアニストで作曲家のセルゲイ・ラフマニノフ(1873~1943年)もまた左利きで、卓越したテクニックと、手の大きさ、指の長さで知られている。彼の巨大な手は、12の白鍵に届いた(これはA4サイズの用紙とほぼ同じ長さだ)。

実生活ではラフマニノフは、極めて几帳面で猜疑心が強く、秩序を非常に愛し、計画を破らなければならない場合には苦しんだ。また、注意力とずば抜けた音楽上の記憶力で有名だった。長い管弦楽曲でも、2~3回聴けば、正確に再現することができた。

5. マイヤ・プリセツカヤ

偉大なバレリーナ、マイヤ・プリセツカヤ(1925~2015年)も左利きで、無理やり矯正されて苦しんだことは明らかだ。日常の仕事は左手だったが、書くのはもっぱら右手だったから。

プリセツカヤは、舞踏の世界における輝かしい立場のほか、その妥協を知らぬ性格で同僚の間で知られていた。

「妥協してはならない。決していつかなるときも妥協してはならない。全体主義の政権さえ倒れたが、それは粘り強さ、信念、忍耐によって起きたのだ。私の勝利はそれだけにかかっていた。性格は運命である」。プリセツカヤは自伝にこう記している。

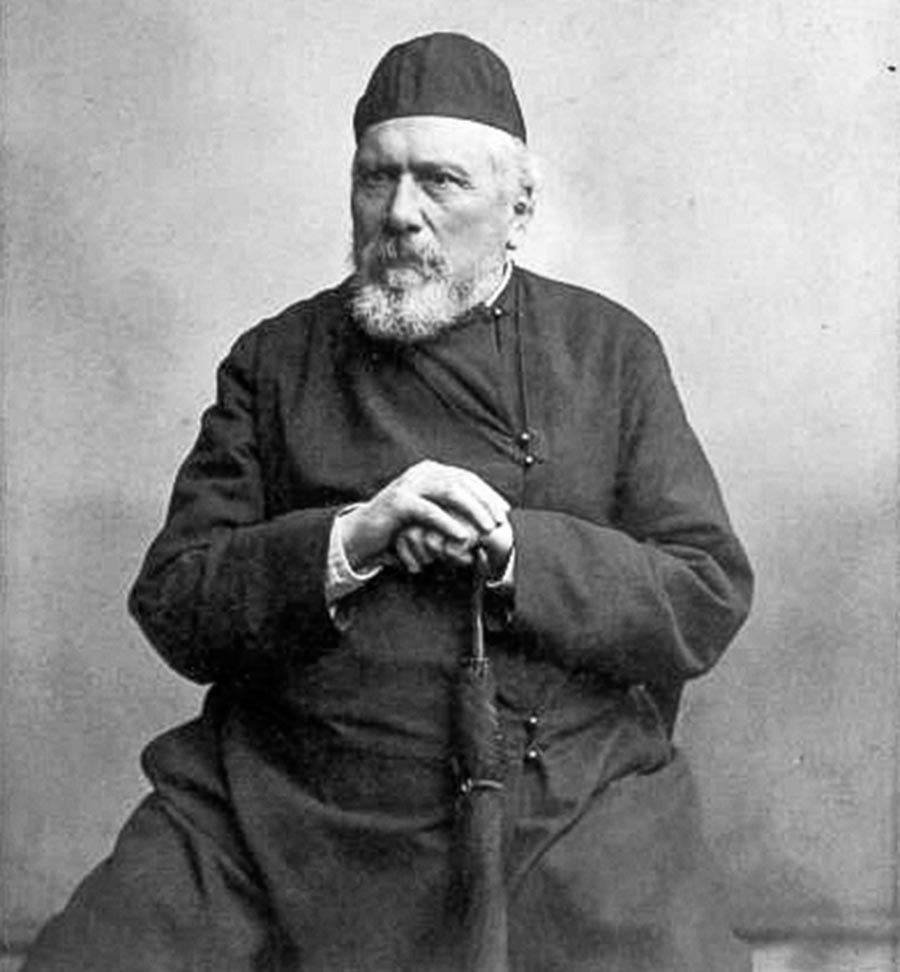

6. ニコライ・レスコフ

ロシアの作家ニコライ・レスコフ(1831~1895年)は、左利きを直接主題とした数少ない作品の一つを書いている。短編『左利き(トゥーラのやぶにらみの左利きと鋼鉄の蚤の物語)』がそれだ。彼自身、完全に左利きであって、左手で書き、食べた。

1881年に出版されたこの小説は大変有名になった。それ以来、ロシア語で「左利き」は、天才的名工を意味する普通名詞となり、「蚤に蹄鉄をうつ」(この小説の主人公がやってのけたこと)は、「技術的に途方もなく難しいことをやる」という意味の慣用句になった。

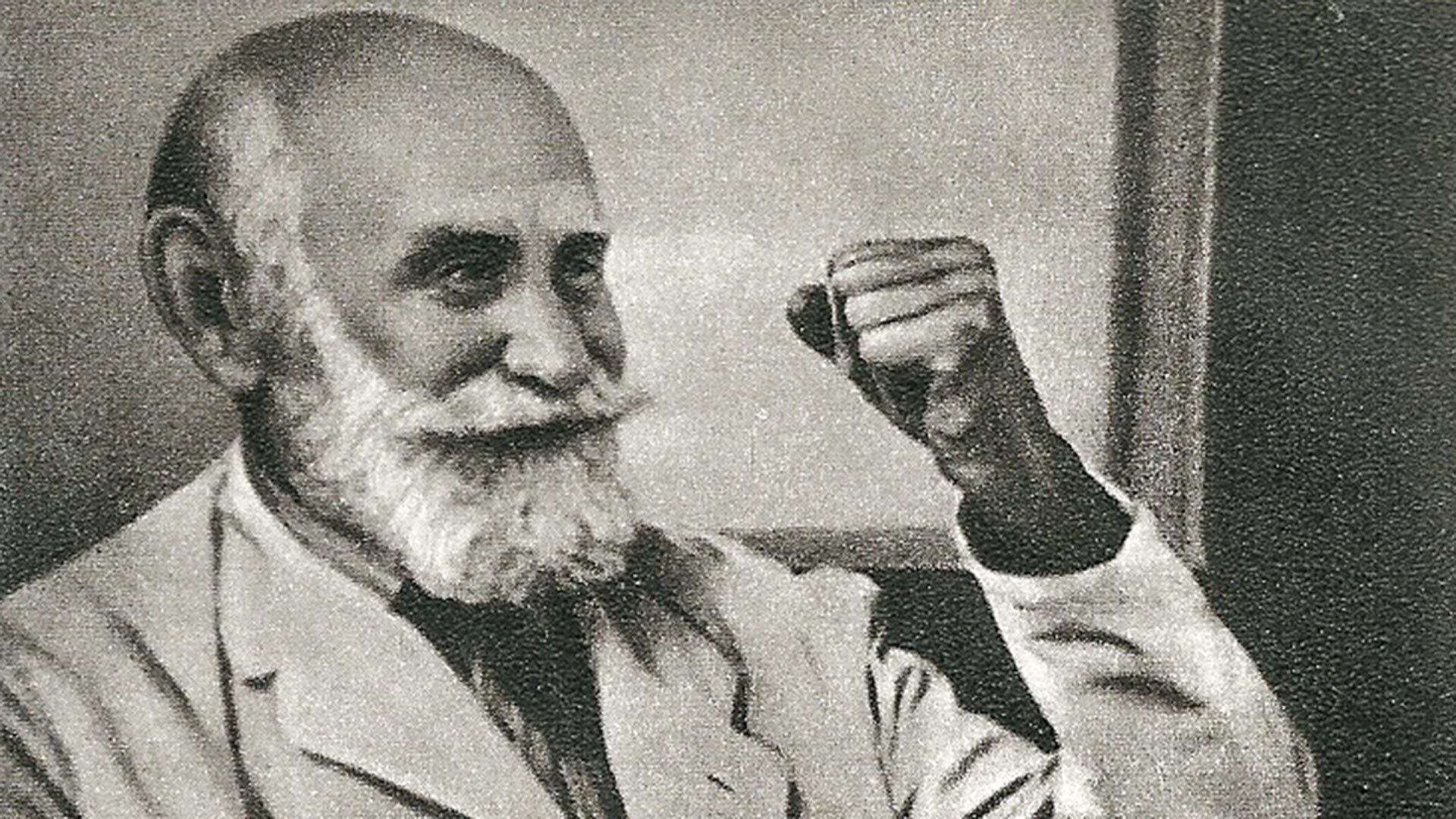

7. イワン・パヴロフ

偉大な生理学者イワン・パヴロフ(1849~1936年)は、子供の頃に既に気付いていた。自分は左利きだが、いくつかの物事は、左手でもと右手でも同じよう上手くできるということに。例えば、ロシア伝統の競技「ゴロトキ」だ。

(この競技では、バットを投げて「ゴロド〈都市〉」と呼ばれる正方形の陣地から5本の円筒木を叩き出す、そしてできるだけ少ない回数の投擲で叩き出すのを競う)。

ゴロトキで遊んでいるイワン・パヴロフ

Public domainパヴロフは、左右どちらの手でもバットを上手に投げた。彼はこの競技の熱狂的ファンだった。

「このゲームをやっていると、各筋肉の動きが複雑に調整され、それが今度は他のすべての身体機能に有益な効果をもたらす」。パヴロフはこう記している。

このゲームではパヴロフは、左右どちらの手も使った。また彼は、生涯を通じて右手の能力を発達させ、左手と同様に見事に手術を行える能力を身に付けた。

「ロシア・ビヨンド」がLineで登場!是非ご購読ください!

ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。