ドストエフスキーからソフトまで

=ヴィクトル・ワセニン撮影

ロシースカヤ・ガゼタ(ロシア新聞)と毎日新聞共催の日本・ロシアフォーラムは、満員御礼の大盛況だった。フォーラムの参加者は400人ほどと見積もられていたが、実際には予想をはるかに上回る、600人ほどが訪れた。

数字あれこれ

参加団体の数

フォーラムのサイトへのアクセス総数

登録されたフォーラム参加者の数

また、両新聞の数千万人の読者やテレビの視聴者がフォーラムについて知ることとなったし、日本では複数のテレビ局がこの件について伝えた。内容はとても濃く、四分科会の各会議では、資源開発、エネルギー、IT、宇宙開発、文豪フョードル・ドストエフスキー、柔道、茶道などについて話し合われた。

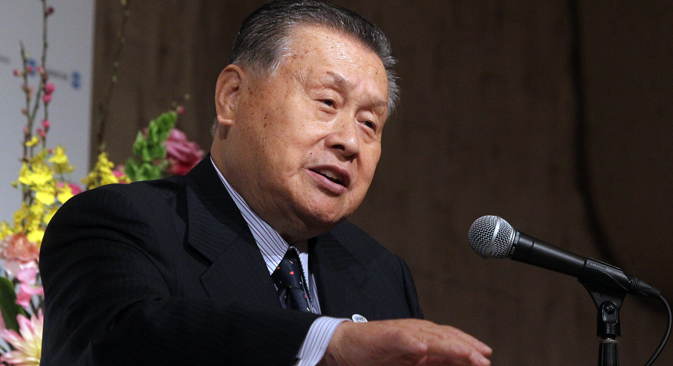

森元首相のスピーチが雰囲気をつくった

いかなる二国間関係にも政治問題は存在し、それが時に国民の友好の妨げにもなる。だが今回のフォーラムは、日本側の森元首相の配慮により、とても和やかな雰囲気を醸し出していた。1時間ほどの際立ったスピーチが場の空気をつくった。ルジャニン氏は感嘆しながらこう話す。「森氏は両国間の重要な経済的利益と文化的関係に焦点を合わせながら、まるで父親のように会場を抱擁し、政治問題を融合させた」。

ロシアには天然資源だけでなく、ソフトウェアや革新的ソリューションの開発人材も豊富に存在する。ロシアのIT企業の代表らは、それをフォーラムで伝えようとしていた。日本ではロシア資本100%のIT企業が2社活動しているが、どちらも有名だ。電子機器があふれるこの国で、ロシアのコンピュータ・セキュリティのアンチウイルス・ソフトに高い需要があるためだ。

このうちの1社のボリス・シャロフ社長によると、確固たる需要があれば、ビジネスの難しさに日本もロシアもないという。「日本に参入して、企業間や従業員間の相互関係を学び、理解した」。

ロシア系IT企業日本法人の川合林太郎社長も、この意見に同意する。同社長によると、日本のソフト市場はロシアのソフト市場ほど激戦状態にないため、優れた製品が参入しやすいのだという。

宇宙、文学、柔道・・・

宇宙分野でも複数の共同プロジェクトが認められた。会場がもっとも反応したのは、宇宙飛行士ユーリー・バトゥリン氏による、宇宙ゴミ除去の提案だった。現在これが深刻な問題になってきているからだ。

文化分科会のやま場となったのは、 ドストエフスキー研究者のリュドミラ・サラスキナ氏と東京外国語大学の亀山郁夫学長の講演だった。それはドストエフスキーが現在、日本で大変な人気となっているためで、両氏は、長編小説「悪霊」の謎に迫る、「ドストエフスキー『悪霊』の衝撃」という共著も出版している。

柔道家の山下泰裕氏も会場に温かく迎えられた。同氏は「我々は畳の上でのみ闘士である」と強調した。

*元原稿(露語)

ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。