イリフとペトロフ:最高に滑稽で大胆な文学デュオ

イリヤ・イリフとエフゲニー・ペトロフ。この二人の友人は、ロシア帝国の「ユーモアの首都」とも言うべきオデッサ(現ウクライナ領)で生まれた。

この黒海南部の都市には、実話よりも神話、都市伝説のほうが多いだろう。腕利きの泥棒や詐欺師は、ここでは密かに賞賛され、誇りをもって語られ、彼らについての伝説が生み出される。そうした稀代の詐欺師オスタップ・ベンデルの名は、二人組作家の代表作のヒーローとなった。

二人三脚はいかに始まったか?

イリフとペトロフは、1925年にモスクワで出会っている。前者は28歳、後者は23歳だった。二人は、雑誌『グドーク(汽笛)』で働いており、記事を編集したり、フェリエトン(時評風随筆)を書いたりしていた。

『二重の自叙伝』の中で、二人の作家は、「作者は二度生まれた」と冗談を飛ばしている。つまり、1897年と1903年に二回生まれていると。そして、幼い頃から「二重生活を送り始めた」などと言っている。

イリヤ・イリフ、1930年代

Public Domainイリヤ・イリフはユダヤ人で、オデッサのあまりパッとしない会計士・銀行員の息子。イリヤは専門学校を卒業し、製図局、電話交換所、手榴弾工場などを転々としたが、そのかたわら、詩作をたしなみ、次第にオデッサの詩人の間で存在感を増していった。1917年に彼は、雑誌の編集者として働き始め、記事も書いた。そしてついに、完全に文学の分野に専念することを決心して、1923年にモスクワに引っ越す。

エフゲニー・ペトロフ、1930年代

Public Domain彼と将来コンビを組むエフゲニー・ペトロフは、もっと上層の家庭の出だった。彼の父親は、官吏、神学校教師、軍事学校教師などを務めている。父は、エフゲニーとその兄を長い旅に連れていった。トルコやイタリアを汽船で回り、いろんな事物を見せた。

ペトロフは、オデッサ刑事捜査局の刑事としてキャリアを始め、刑事事件を捜査し、強盗団を摘発した。彼の本名はカターエフ(彼の兄ワレンチン・カターエフは有名なソビエト作家になった)。1920年、兄弟は、反ソビエトの陰謀の容疑で逮捕されたが、なぜか釈放されている…。

イリヤ・イリフとエフゲニー・ペトロフ、モスクワ

Unknown author/State Literature Museum/russiainphoto.ru二人のオデッサ市民、イリフとペトロフは、モスクワで出会い、切っても切れない関係になり、ユーモラスな短編、中編を書いていく。

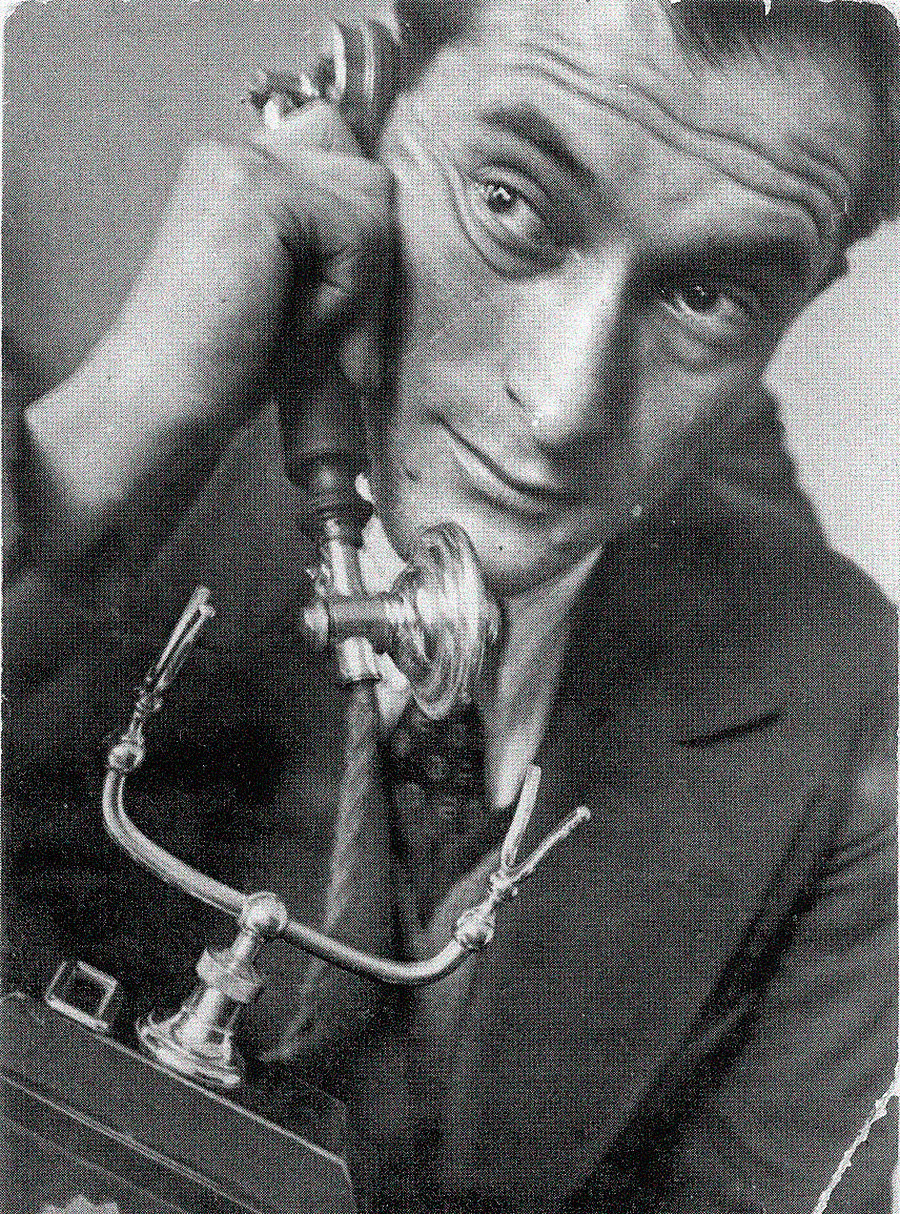

モスクワ、イリヤ・イリフ

Public Domain二人は、その最初の傑作を、実は文学上の「下働き」として書き始めたという噂がある。つまり、ペトロフの兄、ワレンチン・カターエフに代わって、見事な風刺小説を書き出したのだが、しかし、その作品を読んだカターエフは大いに賞賛し、潔く「著者」になることを辞退したのだという。

代表作『十二の椅子』

イリヤ・イリフは『十二の椅子』を読んでいる。

Public Domainその小説こそは、伝説的な『十二の椅子』だった。この作品は1927年に、記録的な速さで出版された。新たなソビエト体制への微妙な風刺を検閲が見逃したのは驚くべきことだ。例えば、小説のジョークの一つにこんなのがある。

「別に急ぐことはないさ。GPU(ゲーペーウー)の方からお迎えにやって来るよ」 (GPUは、内務人民委員部〈NKVD〉付属の秘密警察で、反政府的な運動・思想を弾圧した)。

キーサ・ヴォロビャニノフの役を演じるセルゲイ・フィリッポフ

Sputnikこれは、架空の都市「スタルゴロド」で出会う二人の詐欺師の物語だ。元貴族のキーサ・ヴォロビャニノフは、家宝のダイヤモンドを見つけるために、この街にやって来た。彼の義母は、革命の混乱のさなか、居間にあった椅子の一つの張地に、ダイヤを縫い込んでいた。

詐欺師のオスタップ・ベンデルのほうは、たまたまスタルゴロドに流れてきた。

『十二の椅子』映画、1976年

Mark Zakharov, Studio Ekran「彼は、活気のありすぎる質で、そのせいでどんな仕事にも専念することができず、絶えず国のいろんな場所を流れ歩いていた。今も、靴下も鍵もアパートも金もないまま、スタルゴロドにたどり着いたのだった」

いかに「濡れ手に粟」で儲けてやろうかと、お決まりの狡猾な計画を練っていたときに、彼はキーサに出会う。シャイなキーサは、海千山千のベンデルと組むことにし、いっしょに宝石を探しに出かける…。

その後、漫画チックなコンビは、ぜんぶで十二脚あった椅子を求めて、信じがたいような冒険をする羽目になる。椅子が革命後にバラバラに売れて、全国に散らばっていたからだ。

彼らは、帝政やブルジョアの支持者から暴力的なボリシェヴィキにいたるまで、多種多様な連中から椅子を取り戻すために、ありとあらゆる種類のトリックをしかけなければならない。

共作とアメリカ旅行

「これこそアメリカだよ」イリヤ・イリフの撮影

Public Domain『十二の椅子』の大成功の後、1931年にイリフとペトロフは、『黄金の子牛』と題した、ベンデルの冒険の続編を書く。ただし、前作があらゆる検閲の障害を簡単に通過したのに対し、1930年代の検閲官は、「ソビエト連邦に対する誹謗中傷」を見てとった。

デュオの新作が刊行されたのはようやく3年後。これも前作に劣らず人気を博し、その後、両作は繰り返し映画化された。これもまた、ソ連映画の古典的名作となった。

1935~1936年に、イリフとペトロフは、アメリカ旅行に出かけた。二人は、米国人の夫婦といっしょに、車で全米をドライブして、メモを取り、後に旅行記『一階建てのアメリカ』を刊行した。これは、旅行とそれから受けた印象を詳しく語っている。ニューヨーク、サンフランシスコのゴールデン・ゲート・ブリッジの建設、米国人の生活、風景と草原、ハリウッド…。

イリヤ・イリフとエフゲニー・ペトロフ

Public Domain二人の若い作家は何でもいっしょに行った。彼ら自身が冗談を言っているように、「ただ、結婚の時期が5年ずれていただけだ」。

二人には、多くの構想と計画があったが、1937年にイリフは結核で亡くなった。その2年後、ペトロフに息子が生まれたので、彼は友人に敬意を表してイリヤと名付けた。

共著者の死後、ペトロフは映画関係の仕事に没頭し(シナリオ執筆など)、後に人気雑誌『アガニョーク』の編集者になった。第二次世界大戦中は、戦場からルポやエッセイを書いたが、あるとき出張先で、飛行機事故により39歳の若さで死亡した。不思議なことに、イリフが死んだときの年齢と同じだった。

ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。