ラスト・オブ・モヒカン:マールィ劇場のプロンプターに仕事について聞く

リモコンを手放さないという人もいるかもしれないが、ラリサ・アンドレーエワは文字通り、台本を手放すことがない。美しいネイルが塗られた長い指は台本から一秒も離れることなくページをなぞり続けている。アンドレーエワさんはマールィ劇場で、プロンプターという珍しい職に就く人物だ。

舞台袖で囁く人

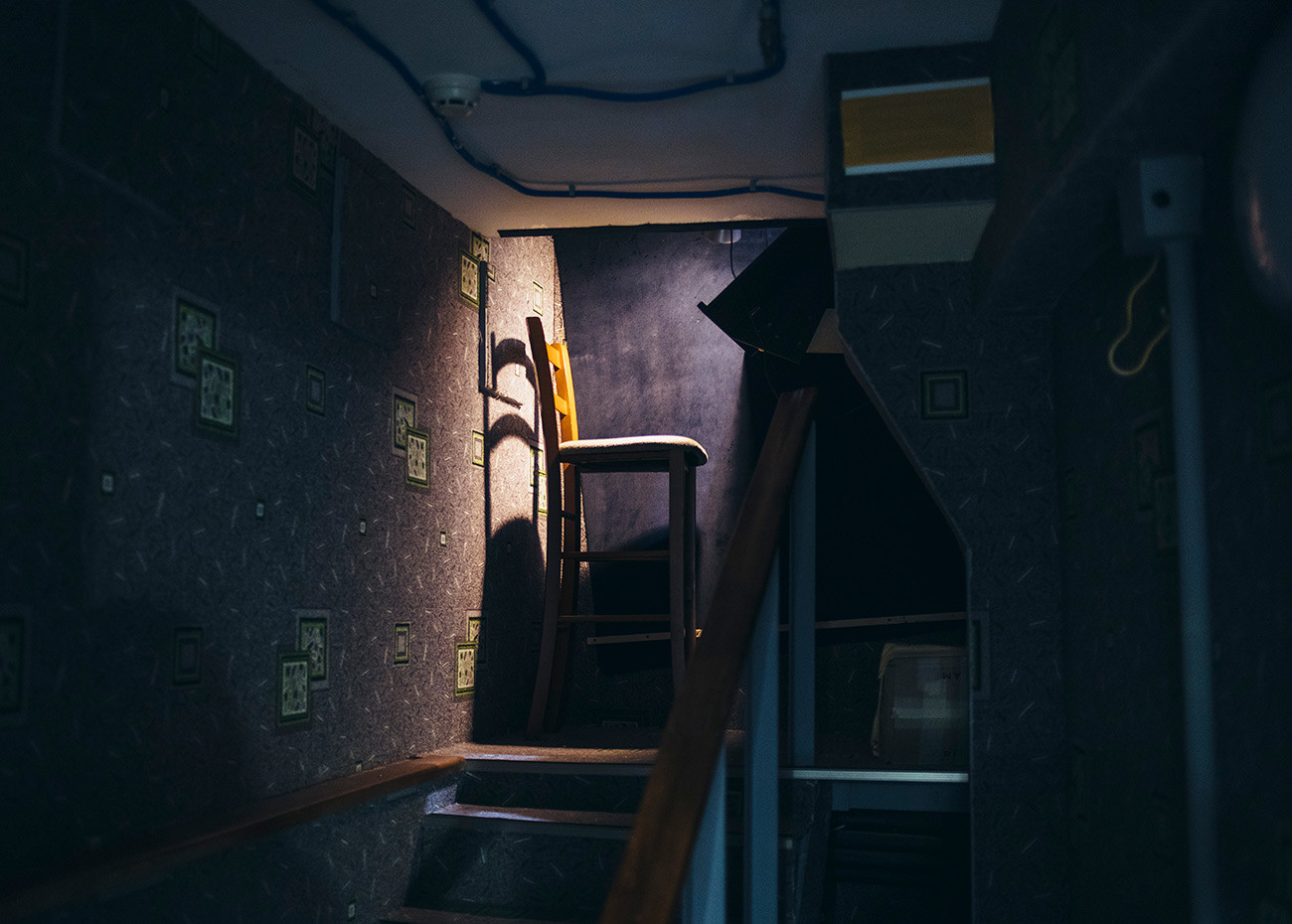

プロンプターとはどのような人物なのだろうか?舞台袖の小さなブースに入って、ノートの上に丸まっている、それがプロンプターである。観客からは見えない小机から頭だけが覗いている。

「わたしはここを戦車の隙間と呼んでいるのですが、ここには埃がいっぱい飛んでくるんです。わたしはひどいアレルギー持ちで、5分もしないうちに咳とクシャミが出てきます。いつだったか、1列目の観客から“お大事に”と言われたことがあって、気が狂いそうになりました」とアンドレーエワさんは語る。

そんなわけでラリサさんはかなり前にプロンプター・ブースに入るのを止め、舞台袖に座って仕事をするようになった。右に座るか左に座るかは舞台装飾によるという。彼女が座る場所には必ず小さな机とランプが用意されている。そして彼女は手元にお茶の入ったカップを置く。声を出しすぎて喉が乾くからだ。

この日、彼女は開演の1時間半前に劇場に現れた。この日の演目は「桜の園」。もう何年も上演されている作品で、個別のリハーサルは行われない。アンドレーエワさんはこの演出の「桜の園」で、初演からプロンプターをしており、誰が何を言い、どこで突然静まり返るのか、すべての登場人物のすべてをすっかり知り尽くしている。「彼らは5分間、黙り込むこともあります。そんなときはわたしも黙ります。それは演技上の沈黙だということを理解しているからです」。

舞台上から舞台袖へ

ラリサさんがプロンプターになったのは偶然のことだという。若い頃はクルガン劇場で女優をしていたのだが、あるときそこの2人のプロンプターがどちらも具合が悪くなり、俳優たちが困っていたのである。そのとき、俳優の一人が彼女に試してみないかと声をかけたのだという。まだ若い女優だったラリサさんは「いつか役に立つかもしれない」と思い、バイトでプロンプターをするようになった。

ラリサさんはクルガンで多くの役を演じ、ロシア功労芸術家の称号を得た。しかし2003年に彼女はモスクワに引っ越すことになり、そこで仕事を探していたとき、ちょうどマールィ劇場でプロンプターの募集があったという。

最初のころは、女優という仕事をやめるということに対して、精神的な苦痛がありました。ラリサさんはその頃のことを辛そうに回想する。「でも時間はあっという間に過ぎて、もし今、劇団員としての仕事をオファーされても、絶対に承諾しないと思います」。

消えゆく職業

「わたしがやっている職業は消滅しかかっているというより、もはや死んでいまっていると言えます」とアンドレーエワさんは言う。

マールィ劇場は、今もプロンプターを使っているモスクワでたった2つの劇場のうちの一つ。ラリサさん曰く、他の劇場では、稽古の最終段階で、演出助手がリハーサルをするか、それ以外では俳優が自分たちでなんとかやっているのだという。しかし、ボリショイを含むオペラ劇場ではいまもプロンプターは需要が高いのだそうだ。

台詞や所作の合図を送るこのプロンプターの技術は、ロシアでは教育されるものではなく、直感的な仕事とされている。マールィ劇場ではプロンプターになりたいという人に指導を行っている。最近、若い女性がプロンプターを目指して劇場に入ってきたが、ラリサさんはこの女性にはプロンプターに必要な感性が備わっていると感じている。

現在、マールィ劇場では5人のプロンプターがいる。もちろん、俳優にイヤホンをつけるなど新たな技術を使うこともできるが、ラリサさんは俳優にとってはプロンプターと仕事をすることが精神的によいと考えている。

「マールィ劇場では皆、何があってもプロンプターがいるということを知っています。客演に出かけたときも、彼らはまず最初にどの舞台袖にわたしが座っているかを尋ねてきます」。知らない舞台、知らない音響設備の中、プロンプターは彼らが信頼できる重要な砦なのだ。

俳優のための心理学者

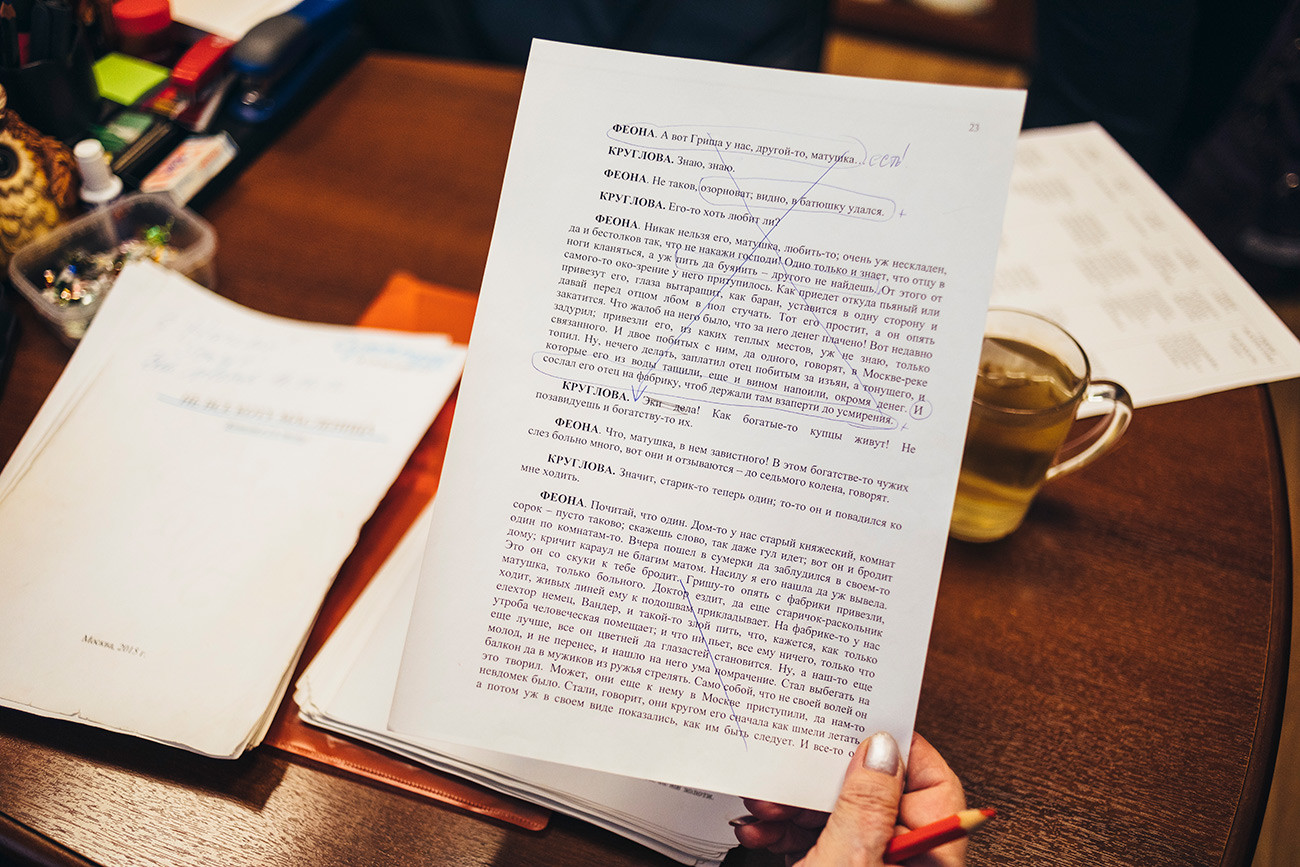

プロンプターが持っている台本は複雑な楽譜のようなものだ。大量に書き込まれたメモや記号は彼らにしか分からない。バツがされた台詞は演出家がカットした部分。太線が引かれた台詞は、俳優がいつも忘れてしまう部分。エクスクラメーションマークは注意が必要な場面。そしてチェックマークは俳優が小休止する場面。チェックマークが3つついているのは、その小休止が長い場面である。

俳優たちが舞台袖にあるラリサさんのテーブルを探して首を振る必要はない。彼女はいつ誰にどんな合図を送るのか把握している。プロンプターはロシア語で「スフリョール」と言うがこれはフランス語が語源となっている。“souffler”は「息をする、吹く」と言う意味で、つまりプロンプターは軽く、しかし的確に俳優の耳に台詞を吹き込む者という意味なのである。しかも観客にはまったく聞こえることはない。

プロンプターは台詞だけでなく、所作を教えることもある。「上手に行く」、「置く」、「渡す」などの動きを伝えるとき、俳優たちはラリサさんの唇の動きでそれを理解するという。

アンドレーエワさんは唯一だというプロンプターをテーマにした小噺をしてくれた。―初演の日。主演の俳優が開演前にプロンプターのところにやって来て言う。今日は休んでいていいよ。合図してもらうことは何もない。すべて覚えているからねと。開演前の最初のベルが鳴ると、もう一度その俳優がやって来て言う。いや、やっぱり一応、様子を見ていてくれるかな。そして2度目のベルが鳴ると、その俳優がまたやって来て言う。あの長いモノローグ、覚えてるだろう?あそこではちょっとしっかり注意していてくれないかな。そして最後のベルで彼は言う。やっぱりどの台詞も見ていて欲しい、お願いだ!

ラリサさんは、毎日毎日同じ台本を繰り返してもけして飽きることはないと言う。芝居は毎回、前のものとは違っていて、毎回新しい芝居ができるのである。ラリサさん曰く、俳優が作り上げるあまりに新しい雰囲気や情感に驚かされることすらあるのだそうだ。

ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。