死ぬまでに読むべき現代ロシア小説7選

1.『チャパーエフと空虚』、ヴィクトル・ペレーヴィン(1996年)

映画「Buddha's Little Finger」のシーン

Tony Pemberton/Rohfilm, Amérique Film, Cine Plus, 2015ヴィクトル・ペレーヴィンの最初の大作は、米国と英国でそれぞれ異なる表題で出版された(米国では『Buddha’s Little Finger』、英国では『Clay Machine-Gun』、日本語版は『チャパーエフと空虚』)。これらの題名のほうが原題より相応しいかもしれない。プロットがさまざまな時代に飛び、登場人物のアイデンティティーまで移り変わるからだ。主な舞台は内戦(1918-1919)中のロシアと1990年代モスクワの精神病院だ。2つの舞台を結ぶのは主人公のピョートル・プストタ(プストタとは「空虚」の意)で、彼は当然ながら自分の正気を疑っている。

複雑そうに聞こえるかもしれないが、この作品は、ロシアで最も多産な作家の一人であるペレーヴィンに、ロシアの過去と現在とを論じる機会を与えたものと言える。この小説をナンセンスの淵から救っているのは、常に同作の根底で芳香のように漂っている哲学と東洋的な精神世界だろう。

2.『クコツキーの事例』、リュドミラ・ウリツカヤ(2001年)

映画「クコツキーの事例」のシーン。

Yury Grymov/Yug Studio, NTV, 2005『クコツキーの事例』で、リュドミラ・ウリツカヤは女性として初めて権威あるロシア・ブッカー賞を受賞した。ここで紹介している他の作品の多くと同様、この小説はさまざまな事柄に対する深い探求によって商業的に成功を収めた。例えば彼女は、「誕生」という出来事が「命」と「死」との結び付きを避け難いものにしていると論じている。

この小説の登場人物は、ソビエトの産科医、手術台で彼が救った(そして恋をした)女性、そして彼女の娘だ。妊娠、科学、中絶は現在盛んに論じられているテーマだが、ウリツカヤはプロットが説教じみたものになることを巧みに回避している。代わりに、彼女は登場人物の人生を詳細に描き出している。

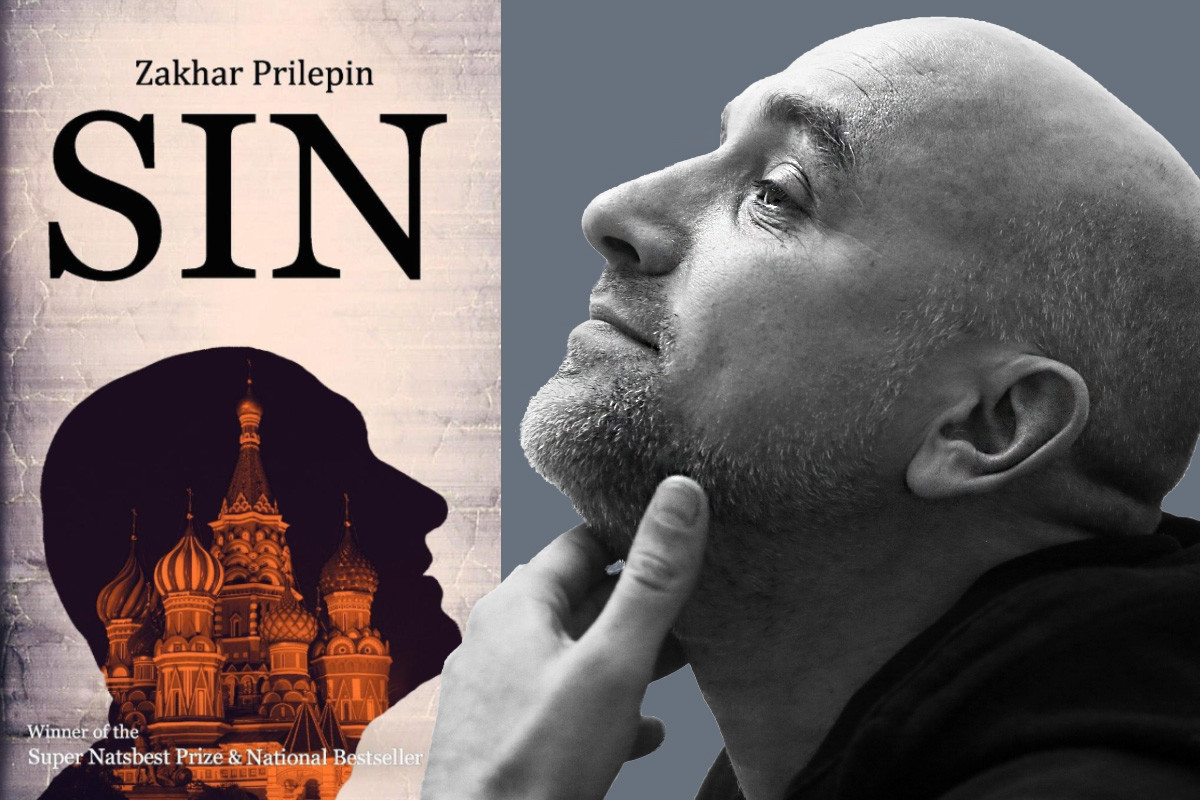

3.『罪』、ザハール・プリレーピン(2007年)

ザハール・プリレーピンと「罪」のブックカバー。

パーヴェル・スメルチン撮影/TASS, Zakhar Prilepin/Glagoslav, 2012『罪』の主人公は、しばしば論争を巻き起こす著者プリレーピンの鏡像と言える。彼は青年期から成人期へと移行する一連の場面の中を進んで行く。各章が短篇を思わせるが、主題が劇的な地政学的事件に近づくにつれ、それが読者に「脱臼」感を抱かせる。最後の舞台は紛争中のチェチェンだ。

プリレーピンが焦点を当ててきた些細な出来事が、影を潜めていくように感じられる。 だが、こうしたところにこそ命が存在するのだと著者は考えているようだ。性を知ったり、塹壕の中で家族の命の根深さに気付いたりする場面は、もう二度と取り戻せないかもしれない自分たちの関係、愛する者や故郷との関係について再考することを読者に促している。

4.『親衛隊士の日』、ウラジーミル・ソローキン(2006年)

モスクワのレンコム劇場で公演された「親衛隊士の日」。

アルチョム・ゲオダキャン撮影遠い過去に似たディストピア的未来というアイデア自体は新しいものではないが、ウラジーミル・ソローキンは、ロシア帝国を復活させることでこの手法に新しい命を吹き込んだ。ソローキンは、過去の栄光に対する憧れを壮大な社会観の基盤として利用しながら孤立を深めるロシアを子細に描き出している。現在の地政学的状況を鑑みれば、彼の気味の悪い予言はある意味で的中したと言えるかもしれない。

イワン雷帝のオプリーチニキ(親衛隊)は、黒い馬に乗って国内を駆け巡り、人々を脅迫することで民衆から大いに恐れられた。ソローキンの現代版オプリーチニキは、レーザー銃を携帯してスポーツカーを乗り回すなど「グレードアップ」しているが、放縦なレイプと略奪を働く点は変わっていない。著者はある将校の一日に焦点を置くことにした。こうすることで、ともすれば現代ロシアの根底に潜む幽霊の探求へと向かうグロテスクなパレードになりかねない放蕩と恐怖の世界に緊迫感を持たせている。

5.『ヴィーナスの髪』、ミハイル・シーシキン(2005年)

小説「ヴィーナスの髪」を基にした演劇「一番大事なこと」。

ラリーサ・ゲラシムチュク撮影/劇場「ピョートル・フォメンコ・ワークショップ」ミハイル・シーシキンが絶賛されることとなったこの小説は、内容の大半が問答形式になっている。主人公がスイスの難民キャンプでインタビュアーの通訳をしているため、これは自然なことと言える。難民は世界中の紛争地域、特にチェチェンから流入しており、いくつかの質問に答える形で自分たちの置かれた悲惨な状況について語らなければならない。

これは小説の一場面に過ぎない。シーシキンの散文は、歴史の中での通訳者の立ち位置を際立たせるため、古代の史実や日記の記録、哲学的側面にも切り込んでいる。通訳者の訳す物語は、彼が記憶している別の物語に流入し、小説は万華鏡に姿を変える。根気が要るが、一読に値する一冊だ。

6.『聖愚者ラヴル』、エヴゲーニー・ヴォドラスキン(2012年)

ミハイル・ネステロフ。「アブラハム、神のしもべ」。1914年。

サマーラ美術館中世の治療家アルセーニーは、自分の愛する者を守れないことを悟り、慰めと贖いとを求めて古代ロシアを放浪することを決める。彼はイェルサレムへの巡礼も決行するが、そこで神とのつながりを求める人々と出会う。彼らは聖愚者と見なされていた。アルセーニーもその一人となり、自分の名を捨ててラヴルと名乗る。

ここで取り上げた他の小説と異なるのは、信仰や死、罪、歴史といったテーマに対するヴォドラスキンのアプローチが、爽快なまでに皮肉を欠いているという点だ。後に残るのは、しばしば好い加減にロシア的精神と一括されてしまうものの根底に何があるのかを探求する人間味に溢れた空想、といった印象だろう。

7.『ズレイハは目を開ける』、グゼリ・ヤーヒナ(2015年)

エゴール・アナシキン監督の映画でズレイハの役を演じる女優チュルパン・ハマートヴァ。

マクシム・ボゴドヴィド撮影センセーションを巻き起こしたグゼリ・ヤーヒナの『ズレイハは目を開ける』は、イスラム、民間伝承、村の厳しい掟が入り混じる世界に住むタタール人女性の生活を描いたものだ。ある日彼女の生活は一変する。スターリンの過酷な弾圧で、彼女はシベリアの収容所に送られてしまうのだ。そこで子供を産んだ彼女は、狩りを覚え、タイガの寒い小屋で厳しい冬を過ごさなければならない。

ソ連史の最も暗い時代の理解を試みる作家は多いが、ヤーヒナは新しい手法を生み出した。想像を絶する地獄への旅を通して、文盲のズレイハは我々皆が知っていると思い込んでいる歴史を新鮮な眼差しで見つめ直すことを読者に促す。スターリン時代の収容所で、彼女はそれまでにない自由を手にしたように見える。

ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。