ツァーリの七つのお楽しみ

エルミタージュ美術館=

Lori / Legion-Media撮影ロシア式巨大滑り台

18世紀半ば、エカテリーナ2世の命令で、帝都サンクトペテルブルク近郊の夏の離宮オラニエンバウムに、全長33メートルの巨大な木製滑り台が作られた。この「屋外大滑り台」は、イタリア人の宮廷建築家アントニオ・ニナルディが設計したもので、現在の公園のアトラクションなどで見かける「ルースキエ・ゴールキ」に似ていた。夏に、特別な台車に乗って一気に滑り降りるのだ。陽気な娯楽が大好きな女帝は、自ら滑走する危険は冒さなかったものの、外国の大使や賓客にこのエクストリームを試してみるよう、熱心に勧誘した。

フランスのアンナ・ド・スタール男爵夫人は、こう回想録に記している。「冬のソリ遊びに似たものをしつらえたのだが、そのスピードはロシア人を熱狂させた。ボートみたいなものに乗り込んで、木製の滑り台を、稲妻のごとき速さで滑走するのだ」

Wikipedia.org撮影

冬宮内の自転車レース

1867年、皇帝アレクサンドル2世はパリから自転車「Bone Shaker」を持って来た。その時、ペテルブルクは寒波に襲われていたので、皇子達は、夏の到来を待たずに、冬宮のなかで自転車レースをやらかした。

「我々は至るところを走り回った――衛兵達の真ん前でさえ」。セルゲイ・アレクサンドロヴィチ大公はこう回想している。当時のタイヤは、空気が入っておらず、丸ごとゴムでできていたこともあり、広間は大変な騒音で、召使達は度肝を抜かれ、訳が分からぬまま、貴重品を破壊から守ろうと躍起だった。

Wikipedia.org撮影

民謡

貴族の間では、民謡を聴くのは悪趣味とされ、ロマノフ家の人々は皆、ヨハン・シュトラウス、チャイコフスキー、フランツ・リストなどの新音楽を聴くほうが多かった。とはいえ、皇帝一家は、勝手気ままに振舞うこともあり、例えば、皇后アレクサンドラ・フョードロヴナはバラライカが好きで、皇帝アレクサンドル3世は、ガッチナの離宮でジプシー音楽に接するのが満更でもなかった。

皇后の女官ソフィア・ブクスゲフデンはこう回想している。「昼食をしたためた後、皇帝一家はしばしば、ヨット『スタンダード』上でバラライカのオーケストラに耳を傾け、3歳の皇太子アレクセイがソロを演奏した」

ロシア通信撮影

“グラフィティ”

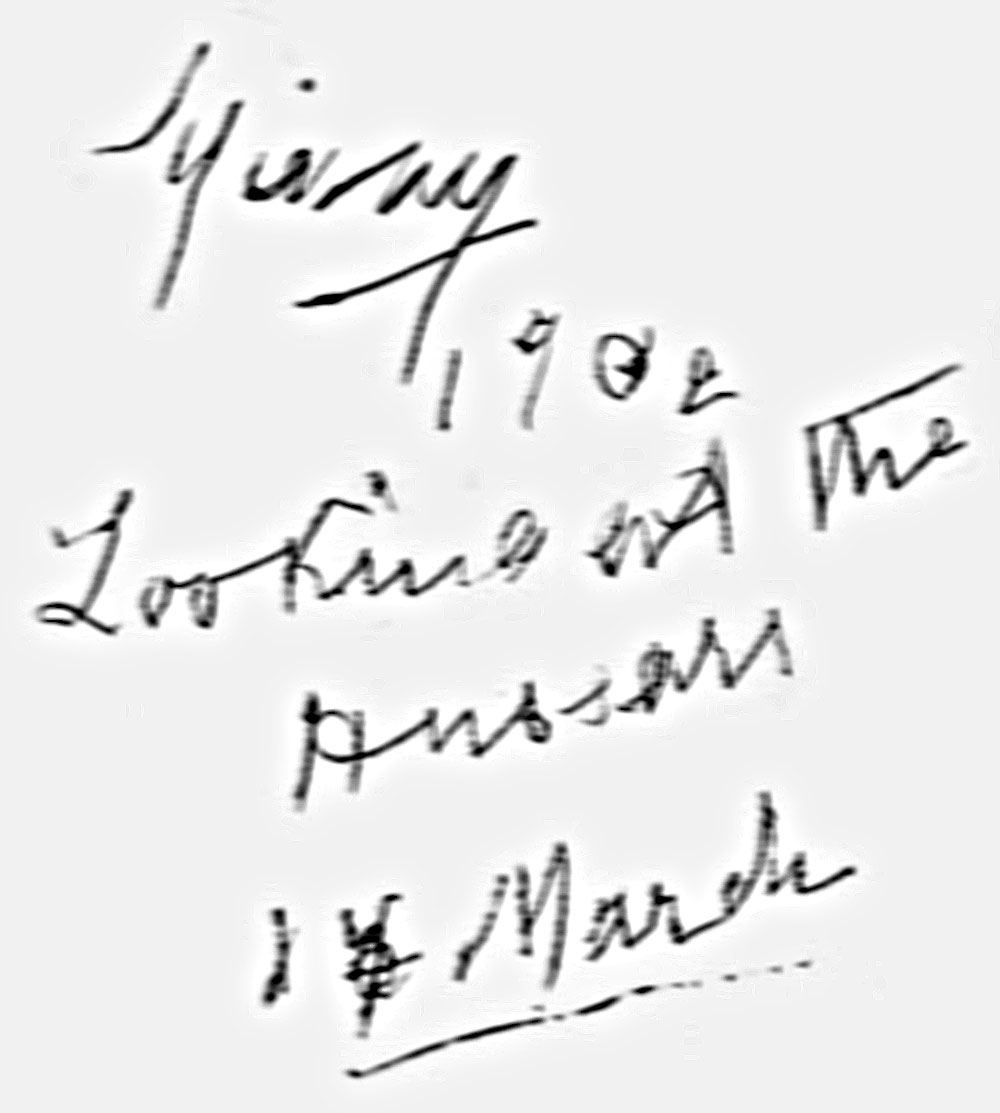

皇帝一家は、ちょっと変わった“グラフィティ”を好んでいた。ダイヤモンドでガラスを引っかき、フレーズと日付を書き込むのである。その一つが今日にいたるまでエルミタージュ(冬宮)に残っている。ニコライ2世の妻、皇后アレクサンドラ・フョードロヴナが冬宮の窓ガラスに、「1902年 3月7日、ニッキーは軽騎兵を見ている」(“Nicky 1902 looking at the hussars. 7 March”)。

落書きは英語で書かれている。イギリスのヴィクトリア女王の孫娘であった彼女にとって、これは母国語と考えられていたから。

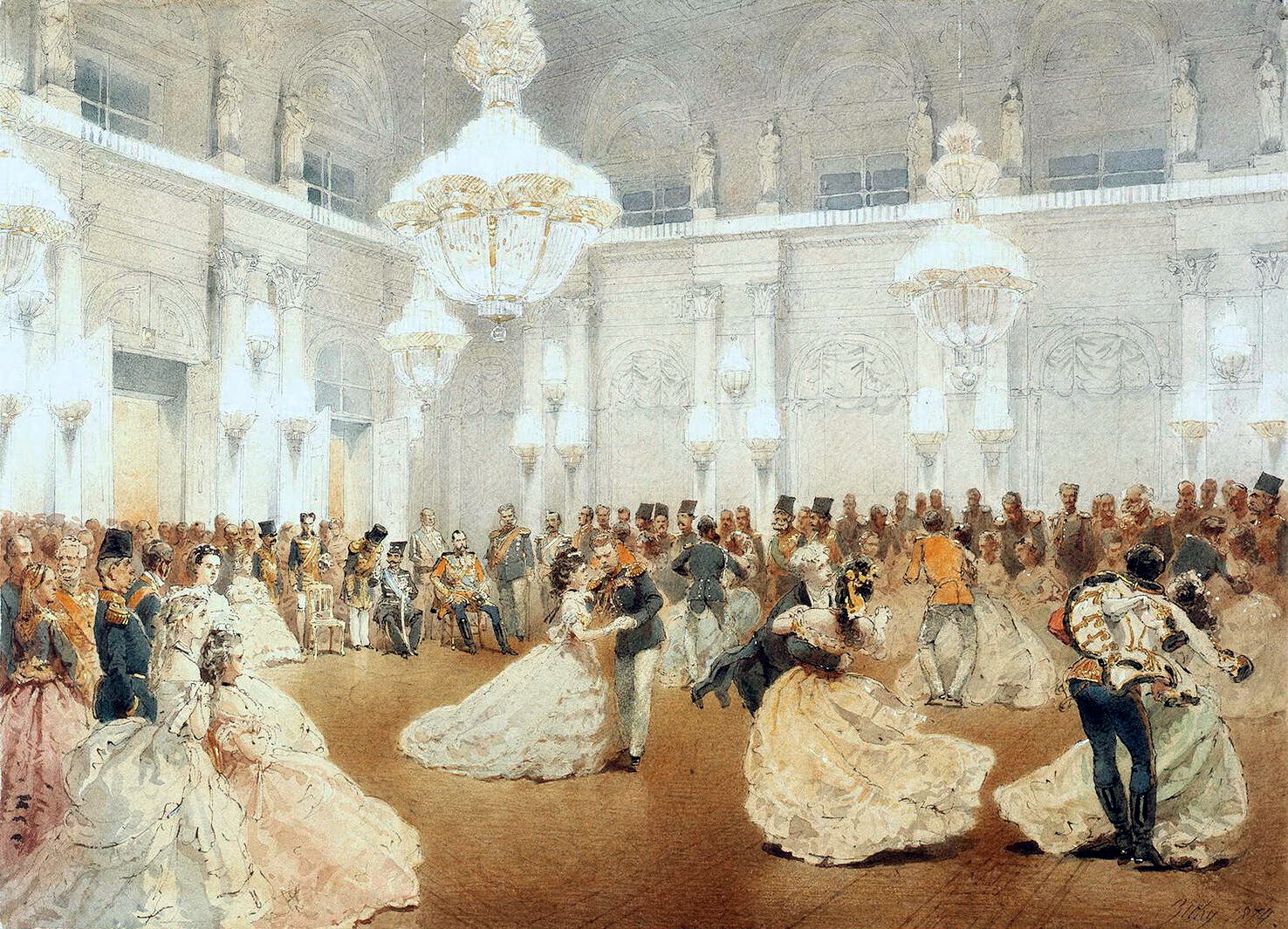

狂乱の舞踏会

冬宮の舞踏会は、「狂乱の…」と呼ばれていた――客が夜明けまで散らなかったためだ。客が集まってくるときは、道路が渋滞した。なにしろ、馬付きの箱馬車の全長は、今の自動車より二倍も長かったから。かの大詩人アレクサンドル・プーシキンは、エルミタージュの車寄せに着くまでに3時間もかかったと、妻に不平を言ったことがある。

もっと読む: プレゼントは王子様

プレゼントは王子様

四等文官であったアレクサンドル・ポロフツェフはこう回想している。「深夜3時、皇后はまだ踊り続けているが、陛下は、踊り手の一人に、『音楽をやめよ』という命令を与え、演奏家達のところへ遣った。演奏家は一人去り、二人去り、しまいには、バイオリンと太鼓が残って演奏しているだけになった。ハイドンのジョークのひそみに倣ったわけだ」(*ハイドンの交響曲第45番「告別」の終楽章では、演奏者は一人ずつ演奏をやめ、最後に、二人の弱音器をつけたバイオリン奏者だけが残る。ハイドンは、早く帰宅したい楽員の気持ちを、主人のエステルハージ侯にそれとなく訴えたのだった――編集部注)

Wikipedia.org撮影

舞台で即興演技の皇帝

演劇の舞台への情熱はときに、常識外れなほどだった。俳優ピョートル・カラトゥイギンの回想によれば、皇帝ニコライ1世はあるとき、ヴォードヴィル「一階席の桟敷」の上演の真っ最中にいきなりステージに飛び出したという。「陛下は、楽屋に行って灰色の外套を羽織ると、区警察署長の格好でステージに現れた」。また、別のフランス喜劇では、この厳格な皇帝が、ロシアの商人に殴り倒されるドイツ人の役を演じたという。

魔術

もっと読む: 皇帝一家殺害の捜査再開の理由は

皇帝一家殺害の捜査再開の理由は

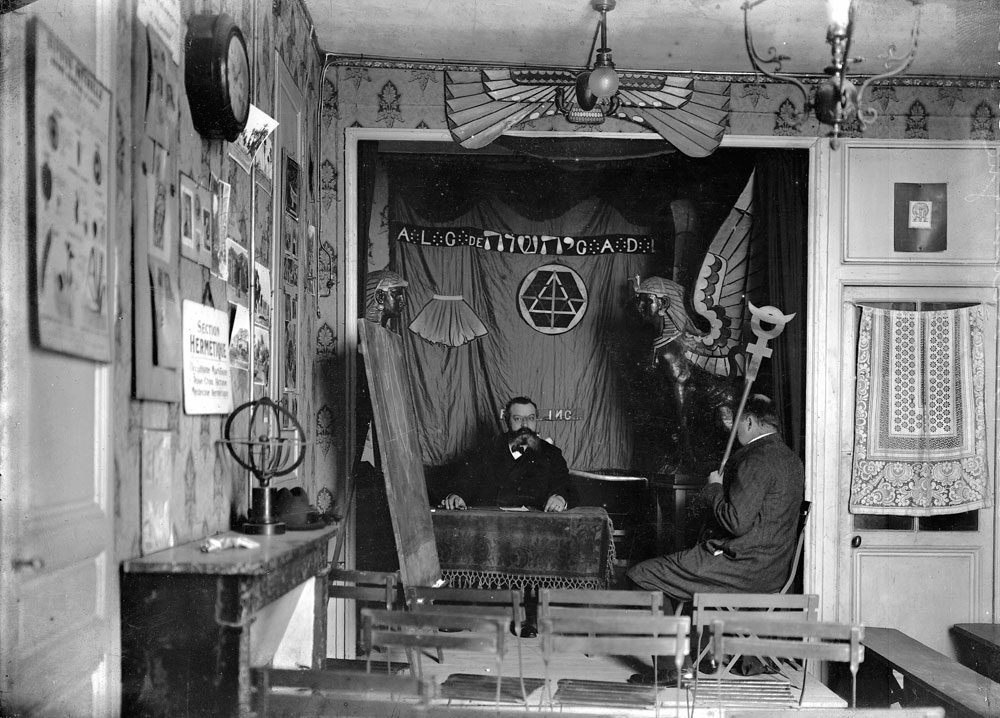

皇族のなかには、交霊術を行う者もあった。元はと言えば、かのイタリアの魔術師、カリオストロ伯爵(1743~1795)がロシアにやって来たのが発端だ。彼は、欧州各地で魔術や交霊術を実演して見せた。

女官アンナ・チュッチェワは、日記にこう書いている。「皇太子の取り巻きは、机や帽子が磁気を帯びたのを見て興がっていた。机が持ち上がって回転し、国家『神よツァーリを護り給え』のリズムで、どんどん叩く音がし始めた」

また、歴史家ミハイル・ペルヴヒンが著書『大魔術師』で述べているところでは、フランスのオカルティストであるパプス(Gérard Encausse)は、ラストエンペラー、ニコライ2世の求めに応じ、父帝アレクサンドル3世の霊を呼び出した。彼は父に政治的助言を仰ぎたかったのだが、ペルヴヒンによると、他ならぬパプスがツァーリの死を予言したという。

オカルティストのパプス=Roger Violet / East-News撮影

ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。