ヴィジュアル・ブランドとしてのロシア文学

今まで一度もロシア文学を読んだことがないという人でも、おそらくロシアの作家の風貌についてはだいたい知っているだろう。彼らの風貌は、コカコーラやアップルのロゴに負けず劣らずよく使われている。知らないでいることの方が難しいほどだ。浅黒くほおひげを生やした男性といえば、ロシアの詩聖プーシキンである。長いあごひげを伸ばしてルバーシカを来た老人なら偉大な予言者トルストイだし、頭を剃った憂鬱そうな大男といえば、革命の旗手マヤコフスキー…。

プーシキンのほおひげ

四半世紀前のロシアで、ロシアの偉大な詩人アレクサンドル・プーシキンの熱狂的なファンたちを描いたコメディー映画『ほおひげ』がつくられた。彼らはその偶像に似るようにほおひげを伸ばし放題にして、獣のように、気に入らないヤツをかたっぱしからぶん殴っていた。

19世紀のロシアではさまざまなほおひげの生やし方があった。形を整えたものも、短く均等に生やすものも、もじゃもじゃとしたものもあった。しかし文化的なアイコンとして残っているのは、すごく濃くて縮れたプーシキンのほおひげだけである。このことは遺伝学の観点から説明できる。プーシキンの曾祖父はアフリカの産まれだからだ。今では、ロシアで誰かがほおひげを生やしていると、この偉大な詩人を真似たものだと皆がすぐに思うだろう。

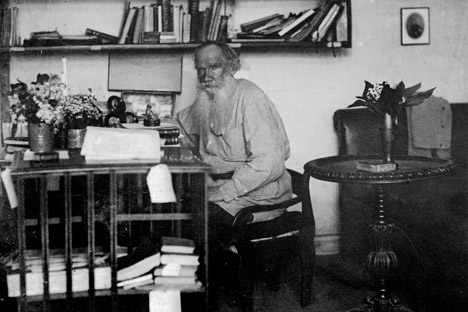

トルストイの『トルストーフカ』

レフ・トルストイはロシアの伝統的な脇開きのルバーシカを着ていたが、『トルストーフカ』という言葉は、より自由な裁ち方をしたブルーズ(シャツ)に対応している。トルストイ以後、ブルーズは単なる服の一種ではなく、イデオロギー的な意味を帯びるようになった。ロシアの貴族、伯爵、また人民と合同しようと試みる思想をもつ者たちがそれを着るようになったのである。彼は農民の子供たちに読み書きを教え、時に自ら鋤を振るった。もちろんそれはデモンストレーションとしての意味合いが強かったのだが、それと同時に、福音書に基づく彼の思想にしたがったものでもあった。この思想を彼は、自分が生まれ育った所領であるヤースナヤ・ポリャーナで、老年時代に実践した。素朴であればあるほど良し、貧しければ貧しいほど清し、と。

トルストイを信奉する者たちは、村団(農村共同体)にあつまり、反戦論と菜食主義、また初期キリスト教会へと立ち返るよう説いてまわった。そこでトルストーフカは、ほとんどそのユニフォームとなったのだった。トルストーフカは、理想を求めて人民の中へと去って行った上流階層の人々を象徴したのである。

チェーホフの鼻眼鏡

チェーホフは世紀末のロシア・インテリゲンツィアを代表する存在である。彼は医者であり作家であり、現代演劇の改革者でもあった。ロシアのすべての教養人が、彼の作品に読みふけった。鼻眼鏡の中に思慮ある視線をたたえたこの人物の相貌は、インテリゲンツィアの記号としてロシア文化の中に残った。今や人々はこのように考えている――めがねをかけている人物は、すなわちインテリゲンツィアだが、もしも鼻眼鏡をしていたら、それは前々世紀末のインテリゲンツィアだ!

ゴーリキーの口ひげ

社会主義リアリズムの創始者である作家マクシム・ゴーリキーは、その青年時代、ドイツ哲学に読みふけった。彼の口ひげは、そのボリュームにおいてドイツの哲学者フリードリッヒ・ニーチェの口ひげと比較することができるだろう。おそらく、彼自身ニーチェに倣ってそうしたのだろう。彼は青年時代にニーチェの強い影響を受けたが、ゴーリキーの著作はその不撓不屈においてニーチェと異なり、また極端な労働愛に満ちている。彼の場合、それは絶えず本を書き、口ひげの手入れをすることだったかも知れないが。

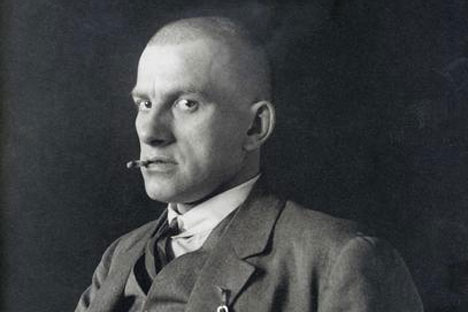

マヤコフスキーのスキンヘッド

映画『ほおひげ』の中で、プーシキンの熱狂的なファンたちはスキンヘッドにすることを強制される。つまり、その後彼らはウラジーミル・マヤコフスキーの熱狂的なファンとなったのである。ロシア未来派詩人であり、ロシア・アヴァンギャルドのリーダーの一人でもあったマヤコフスキーは、青年時代にスキンヘッドに頭を剃った。詩人の父は、指に刺した針の傷が原因で敗血症で亡くなった。このことはまだ幼いマヤコフスキーに強い印象を与え、彼に細菌恐怖症、つまり敗血症への強迫観念的な恐怖を植え付けたのだった。

それに付け加えるならば、1917年から1921年にかけて、ロシアでは発疹チフスの大流行があり、彼の非常に短い髪の刈り込み方や衛生への偏執は、このことからも説明することができるだろう。そのような個人的な動機にもかかわらず、マヤコフスキーのスキンヘッドは、今ではロシア・アヴァンギャルド芸術家たちの原理主義と関連づけられてしまっている。

ソルジェニーツィンの船長ひげ

1970年代初めのノーベル文学賞受賞者は、船長ひげを生やしていた(口ひげはない)。ソルジェニーツィンが1976年に亡命したアメリカでは、大衆はソルジェニーツィンを、ロシア正教の大主教や、聖書に出てくる髭を生やした預言者(このころのソルジェニーツィンは、もう口ひげが生えていた)のように受け止めていた。彼の発言は傾聴されたが、その一方で、彼は極めて厄介な存在でもあった。西側で世話になったソ連作家は、自由主義的価値を宣伝することを余儀なくされたが、ソルジェニーツィンはといえば、ロシアの愛国者であり、西側における人間の生のあり方に対しても批判的な姿勢を取っていたからだ。

ドブラートフのアンダーウッド(タイプライター)

セルゲイ・ドブラートフは、自身の著作の一つに『アンダーウッドのソロ』(1980)と名付けている。ロシアで作家が仕事をするためには、当時タイプライターは、西側以上に必須のアイテムだった。自由主義国では、これは単にテクストを複製するための技術的な「道具」でしかなかったが、一方ソ連では検閲という条件の中で、タイプライターと熟練したタイピストの存在は、黄金にも匹敵する価値を持っていたのである。発禁となった文学は秘密でカーボン紙を使って複製された。その際、作業の結果できた最後のコピーが回覧され読まれることになる。このコピーは『ブラインド・コピー』と呼ばれ、非常に読みにくかったが、その低品質にもかかわらずお構いなしに読まれた。ドブラートフは決してこの自らのタイプライターを手放すことはなかったが、アメリカへ亡命した後コンピュータを購入し、新しい短編小説集を書いた際には、今度は『IBMのソロ』と名付けている。

画像:エカテリーナ・ウィネディクトワ

もっと読む: ロシア人作家の人生最後の日々 >>>

ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。