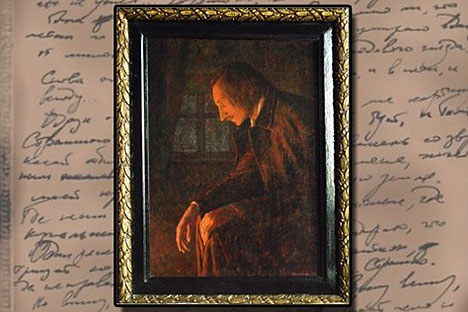

ロシア人作家の人生最後の日々

『死せる魂』第2巻の失敗とエカチェリーナの死後、鬱が再発し、ゴーゴリは宗教に救いを求めるようになった。

死後の世界からの振鈴

ニコライ·ゴーゴリがヨーロッパで10年以上を過ごした後にロシアに帰国した1848年、彼はすでに名声をものにしていた。「我々は皆ゴーゴリの『外套』から生まれ出できたのだ」という言葉は、ドストエフスキーによるものだとする人と、ツルゲーネフによるものだとする人がいるが、それが言わんとするところはまったくもってその通りである。『検察官』、『鼻』、『外套』、そして何よりも有名な『死せる魂』の著者は、ロシア語の散文と世界文学における新たな方向性を築き上げた。ロシア語の散文学における自然派の創始者とみなされているゴーゴリは、それだけでなく、ロシア初の超現実主義とグロテスク様式による一連の作品を創作した。

1851年の秋、それまで自分自身の家に落ち着いたことがなかったゴーゴリは、モスクワのニキツキー大通りに所在するアレクサンドル・トルストイ伯爵の家(今日では博物館になっている)に定住した。そこで彼は偉大な"詩作"、『死せる魂』の第2部の執筆を続けた。偉大なダンテの地とルネサンスの文学的遺産に強い魅力を感じていたこの作家は、自らの手による『神曲』を創作しようと考えていた。しかし、それまでに完成していたことといえば、『死せる魂』の第1部で『神曲』の『地獄篇』を再創作することだけで、これについて彼はたいへん落胆していた。こっけいな登場人物たちのクスクス笑いの背後に潜んでいるのは、人間存在の悲哀である。しかし、観客は彼の作品を途方もないコメディだと受け止めた。『死せる魂』の第2部では、ゴーゴリは『煉獄篇』と『天国篇』を創作しようとした。今回、彼は、高潔、誠実で、ロシアの大衆にとって道徳的な模範となる人物が登場する詩を創作しなければならなかった。どうやら彼は成功しなかったようだ。

鈴は鳴らなかった…

モスクワでは、ゴーゴリは友人とともに時間を過ごした。彼の親友の2人である哲学者のアレクセイ・ホミャコーフと詩人のニコライ・ヤズィコーフは、親戚同士だった。ヤズィコーフの姉妹エカチェリーナはホミャコーフの妻だった。とても賢明でやさしく、思いやりのある彼女も、彼らと一緒に時を過ごした。しかし、1852年1月にチフスに感染すると、彼女はわずか3日で死んでしまった。享年35歳だった。彼女の死はゴーゴリに大きな衝撃を与え、自分の死に対する恐怖にとらわれるようになった。

『死せる魂』第2巻の失敗とエカチェリーナの死後、鬱が再発し、彼は宗教に救いを求めるようになった。彼は、それまでの自作をすべて焼却処分したが(ただし、炎から回収されたものもある)、それは彼の宗教的助言者で、作家業を悪魔の仕業とみなしていた急進的正統派のマトヴェイ・コンスタンティノフスキー神父を喜ばせた。

2月のマスレニツァ(精進に先立つ、冬送りのカーニバルで、その1週間の祝祭の期間中は、誰もが食べまくる)の間に神聖な断食を開始したゴーゴリは、執筆の次の二番目に好きだった食べ物を断念した。

断食を終えたその瞬間、彼は肉体的および精神的な破綻状態に陥った。やぶ医者からは水の中にヒルを入れて入浴することを勧められた。やせきったゴーゴリは熱湯の風呂の中に浸され、水差しで頭に氷水が注がれた。その後、彼はベッドで横になったが、彼の大きな鼻の上には空腹のヒルが何匹ものせられた。彼は筆舌に尽くしがたい痛みに耐えたはずである。しかし、“拷問者”たちは彼の手足を縛っていた。

言い伝えによれば、ゴーゴリはたびたび昏睡状態になる傾向があり、そうなった際に自分が死んでしまったと勘違いされて埋葬されてしまうことを非常に恐れていたという。噂では、墓の中で意識を取り戻した場合のために、彼は、埋葬時には棺桶に通気口を設け、地上の振鈴にロープをつないでほしいと望んでいたという。しかし、そのようなことは何もなされなかった。彼が43歳の誕生日を迎える前の1852年2月21日の朝、この天才作家は創造主に自らの魂を捧げた。彼はダニロフ修道院の墓地に埋葬された。

シャンパンとオイスター

アントン・チェーホフが妻のオリガ・クニッペルに、急ぎの知らせを医師に送るよう頼んだのは、1904年7月2日の深夜2時のことだった。彼女は隣の部屋にいる2人のロシア人学生のところに行き、夫の意識が譫妄状態にあるため、すぐに医師を呼んでくるよう依頼した。夫妻はバーデンヴァイラー(ドイツ)の湯治街に滞在していた。

結核で具合が悪かったこの著名作家は、肺疾患を専門とする医師による治療を受けていた。しかし、チェーホフ自身が医師として訓練を積んだ身であるため、彼は自分の具合がどれほど悪いものなのかを明らかに悟っていた。彼は、人生と著作の両方において弱者に心を配ってきたが。チェーホフは自身の病気の面倒を見ることを怠った。

「イヒ・シュテルベ(私は死に際にあります)」

シュヴォーラー医師が部屋に入ると、チェーホフ自身が彼にニュースを伝えた。「イヒ・シュテルベ(私は死に際にあります)」。医師は彼の脈拍を速めるためにショウノウを注射したが効果がなかったため、酸素ボンベを持ってくるよう命令した。「何のためかね?」とチェーホフは尋ねた。「そんなものは無意味だ。それが届く頃には、私は死んでいるだろう」。シュヴォーラー医師は、死が近いていることに気づくと、電話をかけて最上のシャンパンを持ってこさせた。「グラスはいくつお持ちしましょうか?」と電話の相手が尋ねた。「3つだ」と同医師は叫んだ。「急ぐんだ、わかったかね?」

チェーホフはオリガが最高級のモエのグラスを差し出すとそれを受け取り、次のように言った。「シャンパンを飲むのはだいぶ久しぶりになるな」。彼はそれを飲み干し、横になると、息を引き取った。「ご臨終です」と医者が告げた。オリガは、その時の出来事を回顧録で次のように綴っている。「人間的な声、日常的な音はしなかった。唯一あったのは美しさ、平和、そして死の荘厳さだった」

死後のジョーク

この偉大な作家の遺体をモスクワに運ぶために、あらゆる手配がなされた。それは夏場のことだったので、チェーホフの棺はカキを輸送する貨物列車に載せられたが、故人を偲んでモスクワで彼の到着を待つ友人や親戚には想像できないことだった。また、駅では軍の楽隊が葬送行進曲を演奏し始めた。このニュースに敏感に配慮する政府当局が、わずか数ヶ月前にチェーホフの最も有名で最後の作品となる戯曲『桜の園』が大成功を収めたことから、モスクワ芸術劇場からもこの偉大な劇作家に敬意を払おうとしていたのだろう、と誰もが思っていた。軍の楽隊が演奏しているのはチェーホフのためではなく、満州で戦死し、別の列車で棺が運ばれてきたケラー将軍のためであるということに気付いた時の参列者の驚きは、想像に難くない。

これらの悲喜劇的逸話がチェーホフの最後を飾ったのは嘆かわしく感じられるかもしれないが、人生をとりまく皮肉に満ちた文学を築き上げたこの作家なら、このような運命のジョークをあまり深刻に受け止めることはないのではなかろうか。

ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。