ロック歌手ヴィクトル・ツォイ生まれる

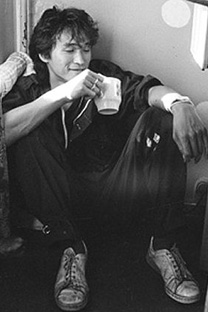

ヴィクトル・ツォイ、1986年=イゴリ・ムーヒン撮影

ツォイは、15歳で美術学校を卒業すると、マクシム・パシコフらとともに、グループ「6号室」を創る。ちなみに、『6号室』というのは、作家アントン・チェーホフの名作で、繊細で心優しい精神科医が発狂していく過程を描いている。

少年時代のツォイのアイドルは、歌手兼俳優のウラジーミル・ヴィソツキーや、ブルース・リーで、東洋の武術に熱中していた。

「太陽という名の星」、「一箱のタバコ」・・・

ツォイは、70年代末からアレクセイ・ルイビンと親しくなり、「自動的な満足」なる皮肉な名前のパンクグループを結成する。

彼らは度々モスクワに出かけてアングラで演奏するようになるが、あるとき電車の中で、ロシア・ロックの元祖ボリス・グレンベンシコーフと出会う。

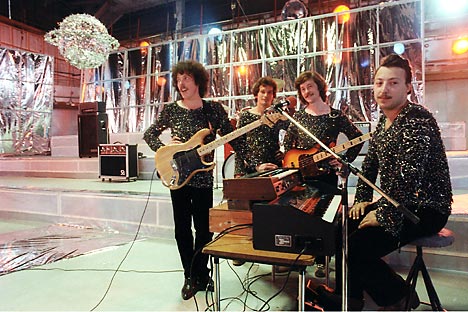

81年夏には、レニングラードのロック仲間に迎えられ、まもなくグループは「キノー」と名前を改めた。ペレストロイカ期に入ると、ようやく公にコンサートを行えるようになる。

「キノー」は8枚のアルバムを作るが、いずれも空前のヒットとなる。そのなかには、「太陽という名の星」、「一箱のタバコ」など、ロシア人なら知らぬものはない曲が含まれている。

暗殺説も

1990年6月、モスクワのオリンピック・スタジアム「ルジニキ」で最後のコンサートを行ったあと、8月15日にラトビアの首都リガ近郊で、車(モスクヴィッチ)を運転中に事故死する。

公式の説明は、彼が居眠り運転をして、対向車線に飛び出し、バスと衝突したというものだが、事故直後は、その激しい体制批判とニヒリズムゆえに、暗殺説が飛び交った。

激しさと深い叙情

彼の歌は、その激しさと裏腹に、とても静かな印象を与える。自分をクールに見つめる眼差しが感じられ、底に深い叙情が流れているからだ。

街には二千年の生活

太陽という名の星の光の下に

そして二千年の戦争

特別な理由のない戦争

戦争は若者のシゴト

シワ防止薬

赤い赤い血に覆われた地表が

一時間後にはただの土地

二時間後には花が咲き草が茂る

・・・

「太陽という名の星」(1988)

ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。