未来の女帝エカテリーナ2世生まれる

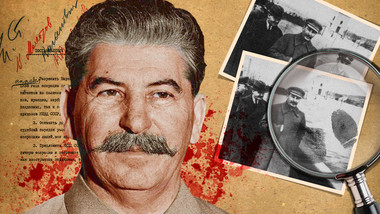

玉座の女帝 写真提供:wikipedia.org

彼女が“玉の輿”に乗ったについては、ゾフィーの教養と聡明さにくわえ、母ヨハンナの縁が大きい。ヨハンナの長兄は、ロシアの女帝エリザヴェータの婚約者だったのだが、若死にしてしまった。女帝が若き日のロマンスを記憶してのが幸いしたわけだ。

ゾフィーは、1745年にロシア皇太子ピョートルに嫁ぎ、1762年にクーデターにより帝位につく。夫のピョートル3世は退位を強制され、殺害される。

こうして即位したエカテリーナ2世は大帝と呼ばれ、対外的には、ポーランド分割と露土戦争で、西方と南方に大きく領土を広げる。女帝は、国内的にも数々の改革を行ったが、その特徴は、ロシアという国家の本質を見切って、安定した統治システムをつくった現実主義にあるといえよう。

地方ボスと中央のボスとの微妙なバランス

ロシアという国は伝統的に、貴族とツァーリ、すなわち地方ボスと中央のボスとの微妙なバランスの上に成り立っているところがある。ごく大ざっぱに言うと、「おまえたちは地方で好き勝手にやっていいから、中央ではおれを支持しろ」という一種独特の馴れ合いの封建制だ。

ルソーは「社会契約論」で、この「でかすぎる国」を非効率な中央集権の例としてあげた(「社会契約論」は、1762年、つまりエカテリーナ即位の年に書かれている)。ルソーのいうとおり、この巨大な農業・資源国は(当時は、穀物、木材、毛皮が主要産物)、たしかに中央集権の国だが、けっして一枚岩の強権がすみずみまで貫徹しているわけではない。ピョートル大帝のような剛腕は、むしろ例外なのだ。たいていは、貴族とツァーリの馴れ合いで均衡をたもっている。ピラミッド型の強権というイメージは、多分に張子のトラなのである。

こういうシステムは、中央が地方に十分金をばらまけるときはいいが、飢饉、宮廷の権力争いなどちょっとしたことで、たちまち脆さを露呈する。

エカテリーナの治世初期には、彼女の即位に貢献したニキータ・パーニンら有力貴族が、国家改造計画を提案。その内容は、常設の「皇帝会議」を設立して、皇帝の権力をせばめるものだった。女帝は、即位の翌年1763年に貴族を抑えるために、「貴族の自由にかんする委員会」を設置したが、ミハイル・ヴォロンツォーフらは、あべこべに勤務義務からの解放、君主による財産没収の禁止、体刑の廃止などを要求した。地方の不可侵の小ツァーリたることを求めたわけだ。

安定したロシア的“封建制”をもたらす

エカテリーナの地方改革は、各県、郡に貴族団を創設して地方の権限を明文化してゆだねることで、中央・地方の関係を安定化させようとしたものだ。要するに、女帝は、ロシアという国の本質を見切ったうえで、「ここまでは好きにやれ」とはっきり線引きをした。ロシア独特の封建体質をうまく制度化したということであり、この点に彼女の聡明さがあるだろう。

だが、このシステムは、強化された農奴制の上に乗っかっており、脆さをはらんでいた。厖大な数の農奴を、国は人頭税という形で、貴族は賦役(強制労働)という形で、それぞれが収奪していた。貴族は、国家勤務から“解放”されて、農奴からの人頭税徴収の見張り番という機能しか果たさなくなっていたのに、巨大な富と権力を享受していた・・・。

ロシアの農業技術が次第に時代にとり残され、農奴制というシステムが決定的に非効率になるとき、すなわち19世紀なかばに、ロシア全体に大きな危機が訪れることになるだろう。

ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。