ソビエト政府が身分制廃止令を布告

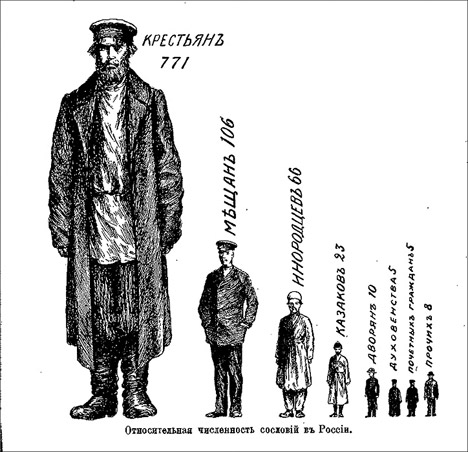

1912年に、ニコライ・ルバキンは、ロシア帝国の様々な統計を含む「数字で示すロシア・国、人々、財産、階級」という著書を出した。「社会の階層(1000人あたり):農民 – 771人、ブルジョワ階級 – 106人、先住民 – 66人、コサック – 23人、貴族 – 10人、聖職者 – 5人、名誉市民 – 5人、その他 – 8人」。

ロシア近代の身分制は、18世紀にピョートル大帝が西欧の身分制を取り入れたもので、皇族、世襲貴族を頂点に、一代貴族、聖職者、名誉市民、商人、町人、職人、農民、コサックなどからなっており、それぞれが特定の法的地位、特権、義務を有していた。おもな身分の定義を箇条書きにしてみよう。

ロシア近代の身分制は、18世紀にピョートル大帝が西欧の身分制を取り入れたもので、皇族、世襲貴族を頂点に、一代貴族、聖職者、名誉市民、商人、町人、職人、農民、コサックなどからなっており、それぞれが特定の法的地位、特権、義務を有していた。おもな身分の定義を箇条書きにしてみよう。

世襲貴族:一族の先祖の功績に発する身分だが、新たにこの身分を得ることも可能だった。そのための条件は、武官では大佐、文官では4等官になるか、聖ウラジーミル勲章第4等を授与されること。県ごとに貴族団を構成し、地方行政で大きな権限をもった。

一代貴族:武官では尉官、文官では9等官になるか、何らかの勲章をもらうこと。

聖職者:聖職者とその妻。

世襲名誉市民:一代貴族と聖職者の子に与えられる。例を挙げると、ドストエフスキーの名作『白痴』の主要登場人物の一人、パルフョン・ロゴージンは世襲名誉市民だ。

一代名誉市民:貴族と世襲名誉市民の養子、帝国大学の卒業者、官吏。

商人:ギルドに登録し商業を営む者とその家族。

町人(メシチャニーン):一代名誉市民の子、商業活動を止め、商人身分を失った者。

職人:手工業団体ツェーヒに登録した者。

農民:農村共同体「ミール」に登録している者。

爵位は捨てがたし

こういう身分制が1917年のロシア革命までつづいたのだが、同年11月23日に、現在の内閣にあたるソビエト人民委員会議がその廃止の法令を採択し、翌24日に、レーニンとヤーコフ・スヴェルドロフが署名して発効した。

その結果、国民は「市民」という単一の地位のみをもつことになり、2世紀におよぶ身分制に終止符を打った。もっとも、署名に際して、○○伯爵のように、爵位を記すケースが、翌1918年の公式文書などにみられる。

ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。

.jpeg)