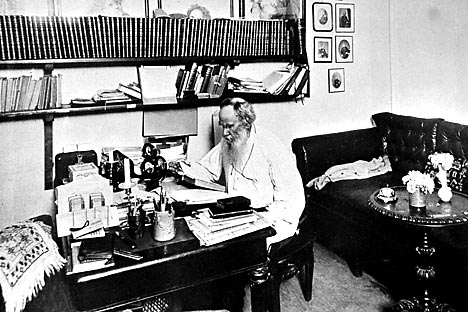

ロシア通信撮影

農民との架け橋としての教育

農民との架け橋としての教育

トルストイが生涯を通じて農民に最もちかづきえたのは、まさにこの教育活動によってだった。これが、作家があれほどの情熱を教育にかたむけた理由のひとつだ。いかに農民との壁を乗り越えるかが、彼の実生活と思想、文学にとって、一生のあいだ課題でありつづけた。

1874年に書かれた「国民教育論」では、60-62年ころのみずからの活動を振り返りつつ、「自分は熱情をもって教育にあたり、およそ40人の「小さな百姓たち」ときわめて近しい関係になった」と誇りをもって回想している。実際、当時の彼の授業日誌を読むと、農民の子供とまさにひとつになった瞬間があったことが実感され、子供たちの生き生きした歓声が聞こえてくるようである(みずから執筆、編集した教育誌『ヤースナヤ・ポリャーナ学校:11-12月』)。

トルストイの教育活動については、藤沼貴氏が『トルストイ』(第三文明社、2010年)のなかでくわしく突っ込んで論じており、これにつけくわえるべきことはほとんどないが、作家の教育活動の「無政府主義」ともいうべき側面を強調しておこう。そして、トルストイの教育活動全般をふまえ、その意義について、私なりの考えを述べたい。

無政府主義的コンセプト

「教育学の唯一の基準は自由であり、唯一の方法は経験だ」(「国民教育論」1874年)。まさにこれが、不動の教育理念でなければならず、しかもそれは教育のありとあらゆる領域に押し広められなければならない、とトルストイは言う。それは具体的になにを意味するのだろうか。彼は、ヤースナヤ・ポリャーナに最初の学校を開いてまもない、1860年3月にはもう、この点をつまびらかにしている。「国民教育がうまくいくためには、それを社会の手にゆだねなければならない」。

そして彼は、純民間団体、「国民教育協会」を設立し、国民教育にかんする事業をすべてやらせることを提唱する。指導要領、カリキュラム作成から学校設置、教員の選抜、配置、教育の監督、会計監査など管理運営全般にいたるまで、ぜんぶだ。

「協会」の財源は、会員の会費、生徒の授業料(授業料を払えるところでは)、「協会」の出版物販売による利益、寄付金に求める。以上のことがらを、トルストイは、軍隊時代の友人、エゴール・コワレフスキーあての手紙のなかで書いている。

国家権力から完全に独立

要するに、教育を国家権力から完全に独立させることをめざしたわけだ。作家は、コワレフスキーに、こうした考えを彼の兄、すなわち、ときの文部大臣にみせるようにたのんでいる!

トルストイは、「国民教育論」(1874年)のなかで、自分の考えをつぎのように要約しており、そのラディカルな本質がよくわかる。

「社会に、学校運営にかんする最大の権限をゆだねなければならない。<中略>(教育にかかわる)あらゆることがらは、完全に農民にゆだねなければならない」。これはほとんど「ソビエトに全権力を!」を連想させる。

きっかけとなった西欧旅行

トルストイがこんな考えをいだいたひとつのきっかけは、第一回西欧旅行だろう。どんな「先進国」、「民主主義国家」でも、国民は巧妙に洗脳され、政権に好都合な権力的思考を植えつけられる。彼はこのことをとくにパリの公開処刑で痛感した(1857年3月25日(グレゴリウス暦4月6日)の日記、および同日書かれたボートキンへの手紙を参照)。そうさせないためには、教育を権力から分離するしかない、というのが彼の結論だったと思われる。

“ラスコーリニコフたち”を教師に採用

作家は、自分の考えの実現に着手する。1859年の農繁期後の秋、彼は、ヤースナヤ・ポリャーナの屋敷の一室に、農民の子供のための学校を開いた。学校は、農民たちにたいへん気に入り、生徒数はどんどん増えていった。その結果、1861年にはもう、新たに21校を開くことになる。足りない教師は、61年秋の学生騒動で退学させられた学生から採用した。この農奴解放令公布の年は、社会情勢が騒然としており、農民の一揆、地主邸の焼き討ち、殺害なども相次いだ。ちなみに、ドストエフスキー『罪と罰』のラスコーリニコフやラズミーヒンも、このときの退学学生だった。ラスコーリニコフが「完全な自由と国家権力からの独立」を公然とめざす学校で、「小さな農民たち」に授業するさまを想像してみていただきたい!

「驚くべき成功」

教育の成果については、トゥーラ市の教育学者エフゲニー・マルコフが、当時ヤースナヤ・ポリャーナの学校をしばしばおとずれ、その「驚くべき成功」について語っている。「トルストイ伯の、わらじをはいた生徒たち」は、「読み書きを教わりだしてからわずか数ヶ月で、かなり文法的に正確な作文を自由に書けるようになっている」。その読み書きをふくめて、トルストイの学校の授業が具体的にどうおこなわれたかにかんしては、作家自身が自分の雑誌『ヤースナヤ・ポリャーナ学校:11-12月』に書いている。

トルストイの教育活動があらゆる点で、政府にとって危険なものになっていったことはあきらかであり、それが彼の学校の運命を決めることになった。1862年7月、官憲による家宅捜索。閉校…。

教育活動がトルストイに与えたものは

にもかかわらず、教育活動は、トルストイに多くのものをもたらし、啓示を与えた。

第一に、いまや彼の視界には、まったく新しい人間のすがたがみえていた。いわば、教育ある自由なプラトン・カラターエフたちである。のちに作家は、自分の教育活動をよりグローバルなかたちで復活させることになろう。世界と人類の改造だ…。

第二に、トルストイの国家権力に対する態度がよりはっきりと定まった。権力は、彼にとって最もだいじな活動をさまたげ、つぶした。ということは、権力は彼の敵である。

第三に、子供の生命の発見。子供は、大人がもつ、いろんな幻想や自己欺瞞を知らず、無防備で裸である。だが子供は、大人ならつぶされてしまうような苦しみ、逆境をはねかえし、乗りこえることができる。作家の論文(『ヤースナヤ・ポリャーナ学校:11-12月』)でいちばん印象的なのは、まさにこの子供の生命に対する感嘆だ。子供のなかに彼は、生命そのもの、その原型をみたのである…。だが、この発見が十分自覚され表現されるには、『戦争と平和』をまたなくてはならない。

ちなみに、彼の授業で子供たちがいちばん熱狂したのが、1812年の祖国戦争の話だった。

ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。