「日露は科学技術分野で協力関係築ける」

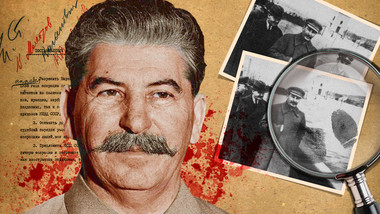

尾身幸次氏=AP撮影

2004年に創設されたSTSフォーラムは、社会に寄与する科学技術の発展について国際レベルで公開討論を行う貴重なプラットフォームで、毎年10月の第一日曜日に開催されている。

今回のロシアの代表団には、公開株式会社「ロスナノ」のアナトーリ・チュバイス社長、ロシア科学アカデミー・原子力エネルギー安全発展問題研究所のレオニード・ボリショフ所長、国営原子力企業「ロスアトム」のヴャチェスラフ・ペルシュコフ副社長らが加わっている。

尾身理事長によると、このフォーラムは「一般市民の生活水準の向上、および経済の発展への貢献に対する必要性に応じて、大きく発展した」という。同時に、地球の温暖化などの問題の解決にも、大きな関心を寄せている。この問題や、その他の焦眉の問題は、「諸外国の研究者や小さなグループだけでは解決できない」とも考えている。「この問題に、各国やあらゆる分野の代表者らを呼び込む必要がある」と述べた。

核の平和利用について

このフォーラムへの参加者が増加しているのは、不思議なことではない。今年は、世界の約100カ国から、1000人以上の代表者が参加した。

尾身理事長は、日本にとって極めて重要なテーマである、原子力エネルギーの発展について触れながら、「日本では昨年3月の福島第一原発事故以来、原子力エネルギーの使用停止の可能性について、議論が非常に高まった。この問題についての意見は大きくわかれているため、ち密な精査と決定が必要になる」と語った。

また、尾身理事長は、ロシア代表を含めたSTSフォーラムの参加者の多くが「原子力エネルギーの使用は、客観的な理由から不可避であるとの意見を支持している」ことを伝えた。

ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。