ロシア革命を理解するための必読書5冊

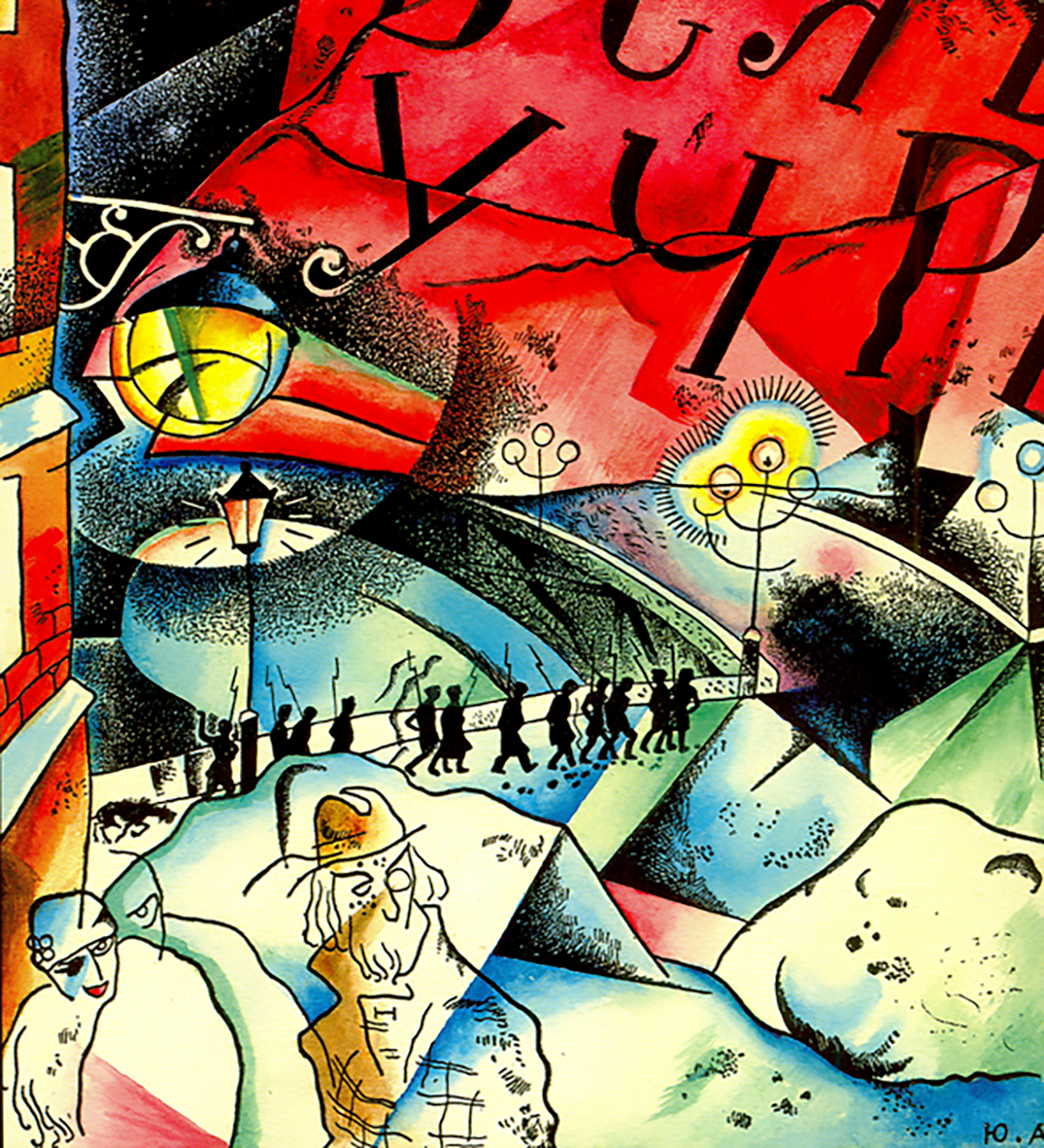

1.アレクサンドル・ブローク、長編詩『十二』

ユリー・アンネンコフ

ユリー・アンネンコフ

20世紀ロシアの主要な詩人アレクサンドル・ブロークは、繊細な抒情詩人であり情熱的ロマンチストだった。そのブロークは最初、社会を精神的に更新し、新しい生活を建設する可能性を革命に見出し、歓喜して革命を受け入れた。長編詩『十二』(1918)においてブロークは、「黙示録」として革命を描いている。半壊したペトログラード(1914年から1924年にかけて、サンクトペテルブルグはこの名称だった)を支配していたのは、崩壊、飢え、寒さ、路上の略奪、銃撃だった。しかしブロークは、旧世界の転覆と新しい革命現象を歓迎し弁護する。

長編詩に登場する12人の赤軍兵士、新しい信仰の「十二使徒」は、人びとの生活を軽々と新時代の犠牲にする。「弾丸をうちこもう、聖なるルーシ(ロシア)に――/昔ながらの/百姓小屋の/尻のでかいルーシに!」と彼らは叫ぶ。

赤軍兵士らの前方を《白薔薇の花冠をいただいて》イエス・キリストが行く。この描写には異なった2つの解釈がなされている。「キリストが革命を祝福し、先頭に立って革命を導いている」という解釈と、「赤軍兵士らが信仰を破壊し、キリストを追い払っている」という解釈だ。

1920年から21年にかけてブロークは革命に幻滅し、詩を書くのを止め、重篤なうつ病と心臓病により死去する。

2.マクシム・ゴーリキー、『海燕の歌』、短編作品

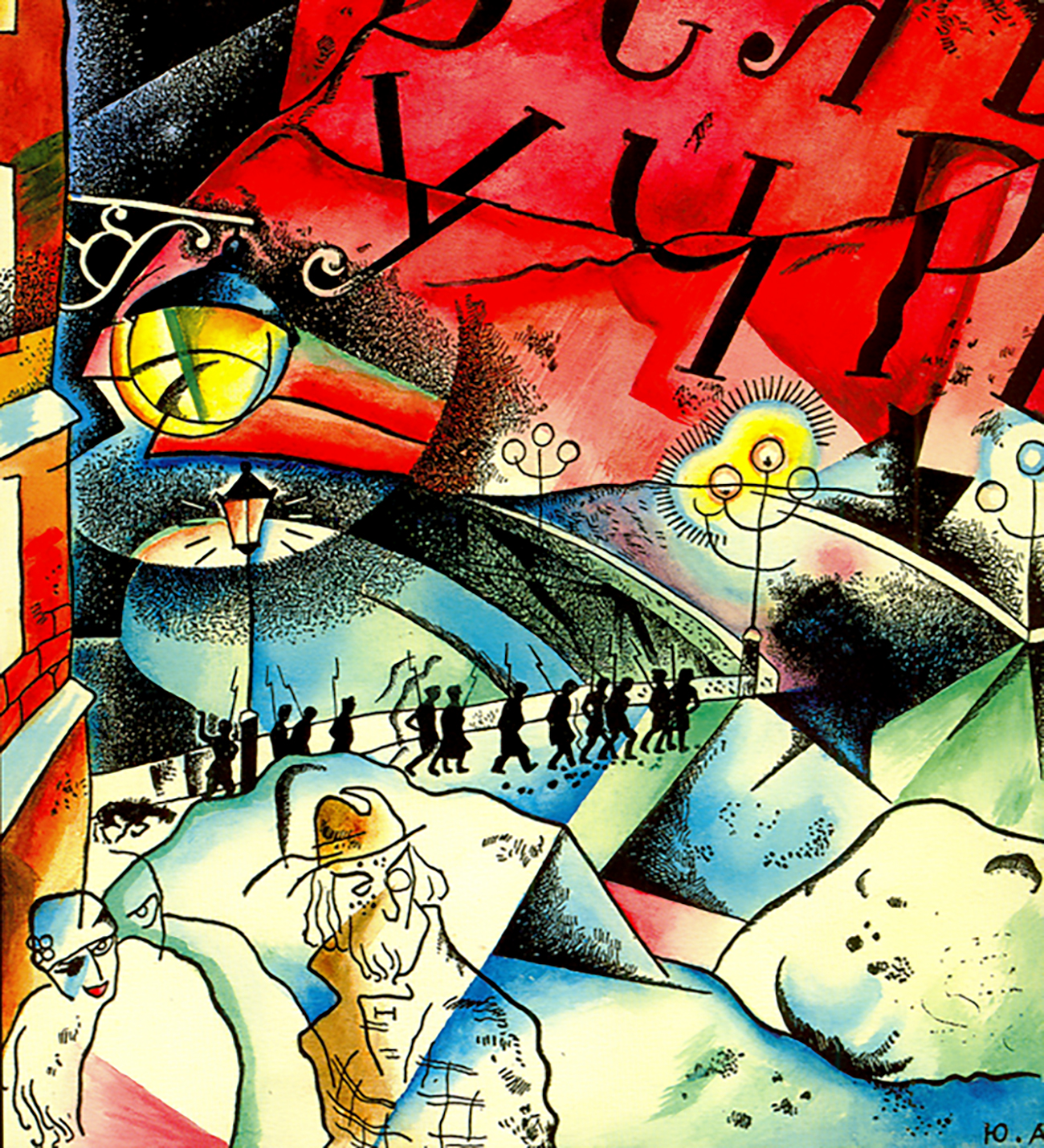

1932年1月1日、レーニンとゴリキーの会合=タス通信

1932年1月1日、レーニンとゴリキーの会合=タス通信

マクシム・ゴーリキーは真に革命を鼓舞する作家であり、革命の「歌い手」だった。彼は1905年の第一次革命と君主制の転覆に勇気づけられた。民衆出身のゴーリキーは主要なプロレタリア作家になり、彼が書く作品の一行一行が革命の語彙になった。

短編『イゼルギリ婆さん』(1895)の中で、一族を救うために自分の心臓をえぐり出す、ダンコという勇敢な若い美男子をめぐる寓話が語られる。

詩編『鷹の歌』は、崖から落ちた鷹にならって、崖から飛び下りた蛇・ヤマカガシの寓話。蛇は下へ落ちながら、鳥たちがなぜひたすら空をめざすのかがわからず、幸福とは落下そのものなのだと思う。革命家や青年たちは『鷹の歌』に歓喜し、この詩編の影響はあらゆるスローガンよりも強いと考え、「這うべくして生まれたものに飛ぶことなどできはしない」という詩の一節はアフォリズム(格言)になった。レーニンがゴーリキーにあてた書簡に「『鷹の歌』の作者へ」という表題をつけたほどで、その中でレーニンは、作家ゴーリキーが革命思想に忠実であることを確信したと明言している。詩編『海燕(うみつばめ)の歌』(1901)は真の革命賛歌になった。海燕は迫りくる革命の予告者となり、「嵐よ、もっとつよく吹き荒れよ!」と叫ぶ。

しかしゴーリキーは進行する「嵐」を見て、革命に失望し、十月革命を時期尚早で危険な実験と呼ぶ。ゴーリキーは連作論文『時期を逸した思想』の中で、1917年の革命を日録で追い、その凄まじい経過を描写している。

ゴーリキーは1921年にヨーロッパに亡命するが、1932~33年にソ連政府の招きによりロシアへ帰還する。ロシアへ帰国した後、ゴーリキーはスターリン政策を肯定して活発な文学活動に取りかかり、ソビエト体制の成果を数多く書いたが、弾圧やテロについては何ひとつ書かなかった。ゴーリキーの生活と創作の立場は矛盾に満ちており、今なお、多くの論争と文学的議論を呼んでいる。

3.ミハイル・ブルガーコフ、『白衛軍』

映画『白衛軍』=Kinopoisk.ru

映画『白衛軍』=Kinopoisk.ru

ブルガーコフは生涯の最期まで、社会主義を決して信じることはなく、君主制論者だった。彼は革命を受け入れなかったが、国を離れることはなかった。新しい現実への敵意に満ちた多くの彼の作品が、出版を禁止された。

動乱の革命期についての複雑で重苦しい印象は、自伝的要素の多い長編小説『白衛軍』(1924)に反映している。作者は1918~1919年の国内戦で占領された故郷の都市キエフを描写する。小説の主人公らは知識人家庭出身の白衛軍。革命の事件に引き込まれつつ、彼らは昔ながらの生活様式を保持しようと努める。しかし周囲の世界は崩壊していき、キリスト教文化が滅び、作者自身と小説の主人公らが属していた知識人社会層は消滅していく。その破滅の瀬戸際にある世界をとどめることができる唯一のものは愛、人びとや家族や家や祖国への愛である。

4.ミハイル・ショーロホフ、『静かなドン』

映画『静かなドン』=Kinopoisk.ru

映画『静かなドン』=Kinopoisk.ru

ショーロホフは1965年に、ソ連政権の許可をえて文学部門ノーベル賞を受けた唯一の作家になった。受賞作は長編小説『静かなドン』(1925~1940)で、この小説は20世紀の『戦争と平和』と呼ぶことができる。

コサック村に生まれ育ったショーロホフは、ドン・コサック全体にとって、また「歴史の犠牲」になったあらゆる個々の家庭にとっての革命と国内戦の悲劇的結果を描写している。小説の主人公であるコサックのグリゴーリイ・メレホフは、自分の村を愛し、勤労にいそしむ平和な生活を夢見ていたが、戦争に出て行かねばならなかった。白軍から赤軍への、そして一人の女性から別の女性への彼の遍歴は、すべての国民の心におこった動揺を反映している。

ショーロホフ自身はソビエト政権を歓迎し、「明るい未来」を信じたが、より良い生活への最後の望みが消えたとき、実質的に沈黙し、文筆生活を離れた。

もっと読む:ミハイル・ショーロホフ:コサック村からノーベル賞まで>>>

5.ボリス・パステルナーク、『ドクトル・ジヴァゴ』

映画『ドクトル・ジヴァゴ』=Kinopoisk.ru

映画『ドクトル・ジヴァゴ』=Kinopoisk.ru

長編小説『ドクトル・ジヴァゴ』(1945~1955)でパステルナークはノーベル賞を受賞したが、この小説は30年以上、ソ連で発禁状態だった。主人公である医師で詩人のユーリイ・ジヴァゴを例として、パステルナークは、革命に対するロシア知識人の、矛盾をはらんだ複雑な関係がどう変容していったかを示している。

ジヴァゴは最初、多くに人びとと同様に、生じている変化を理解し、「何という壮大な外科手術だ! 悪臭を発する旧い腫瘍を取り出し、一気に切除する」と言う。しかしその後、ジヴァゴは変革が、ブロークが歌い上げたようなロマンに満ちた革命でなく、兵士らの流血の殺戮に変貌し、ロシアを荒廃させたのを見て、幻滅した。さらにジヴァゴは、新政権への最初の「不用意な感嘆」ゆえに自分を責め、今や、彼が(そしてすべての知識人が)その感嘆の報いを受けているのだと思われるのだ。国内戦の時期にジヴァゴは、軍事行動から離れていようと努めるのだが、捕虜になって赤軍陣営にはいり、彼らのもとで医師として働く。2年後に彼は、赤軍からも白軍からも逃走し、すべての人びとから隠れて森の廃屋に住み、詩を書き、事件のすべてを解釈し直そうとする。パステルナークは、革命は人類にとっての悲劇であり、生命そのものと自然に対する、そして自然の法則に対する暴力だという結論に達する。

ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。