ヴォルクタ:ロシアの伝説的な極圏都市の現在

この建物は、街で「もっともひどい」と言われている。パネル工法の住宅は窓が板張りされ、屋上にはすっかり朽ちた「極圏の征服者に栄光あれ!」のスローガン。不気味だが、中に入ってみる。私たちが目にしたのは、崩壊しつつある吹抜け階段と、長く薄暗い廊下。

上階からかすかに聞こえる誰かの足音が、静寂を破る。2階に上がると、意地悪くあざ笑うように黒猫が私たちの前に飛び出してきた。心臓が跳ね上がりそうになり、全力で走り去る。だが外に出ると、恐怖は微塵も残っていない。そこには全く別の、生命力あふれる陽気なヴォルクタが広がっていた。

北の街の温かみ

世界で4番目に大きい北極圏の都市、ヴォルクタに我々はやってきた。11月末のことで、北国祭りの最中だった。マイナス20度の中、街の中心街をトナカイが疾走する光景は、思いがけないものだった。

ツンドラに暮らすコミ人、ネネツ人、ハンティ人といった北方の諸民族がこうして毎年集い、都市部の人間に伝統を披露しているのだ。

2023年の橇レースは、ヴォルクタ市誕生80周年のお祝いの直前だったこともあり、多くの観客が詰めかけた。

私たちは市民とも交流したが、とっくに街を去った人たちとも話すことができた。彼らが最も頻繁に口にしたフレーズは、何だと思うだろうか?それは、「ヴォルクタ市民のような人々は、他のどこにもない」というものだった。

若さの街

「私たちは、25万~30万人の住民を想定した街を建設しました。ここでスポーツをしたり、様々な困難に備えたりしながら、若者たちが成長するだろうと予感していました。ロマンチストや夢想家の街だから、若者向けの建物や施設が多いのです」と語るのは、ヴォルクタの建設に、そのほぼ基礎段階から関わってきたミハイル・ペイメル氏だ。

ミハイル・ペイメル氏(右)

ミハイル・ペイメル氏(右)

2023年2月、ペイメル氏は100歳の誕生日を祝った。モスクワ陸軍ロケット・砲兵学校を卒業した若き将校として、大祖国戦争(独ソ戦)を最後まで戦い抜いた。勝利の20日前、ケーニヒスベルク(カリーニングラード)近郊にいたペイメル氏は反ソ扇動の罪で告発され、10年間の収容所送りを宣告された。こうして、彼はヴォルクタにやってきた。

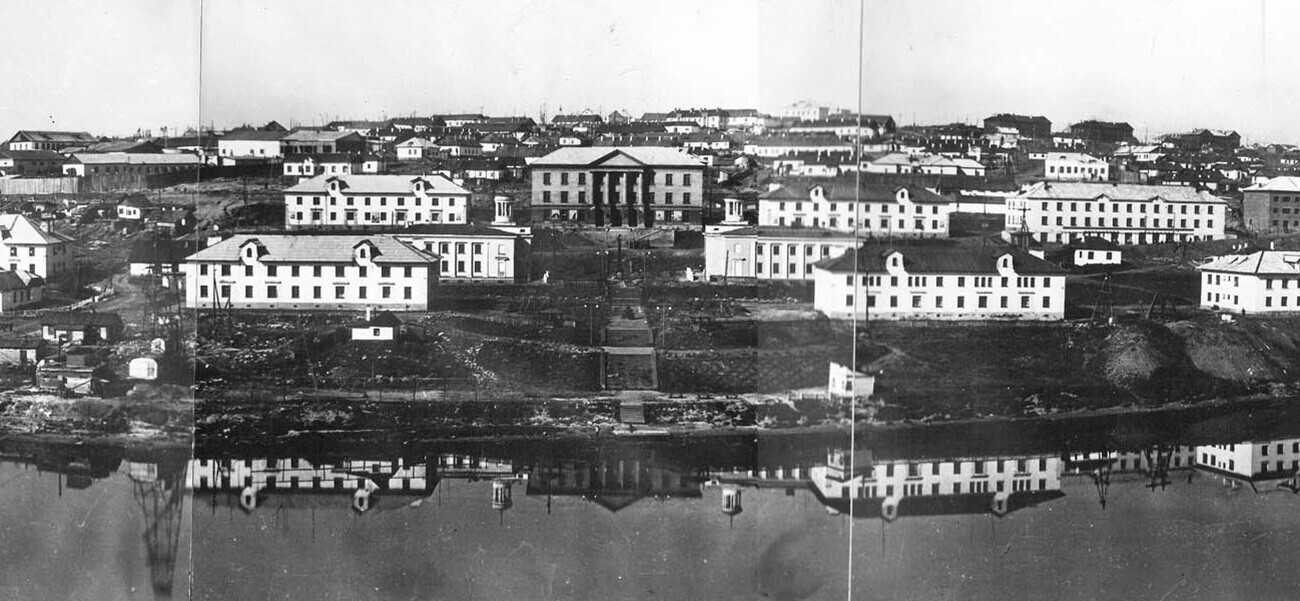

ヴォルクタ、1950年代

ヴォルクタ、1950年代

スターリンの死後に名誉回復され、勲章も返却された。それでも、ペイメル氏は定年を迎える1984年までヴォルクタで働き続けた。現在は、子供時代を過ごしたヤロスラヴリで暮らしている。若者と交流し、本を執筆し、SNSに投稿している。

ヴォルクタには、同じくヴォルクタで働いていた元エンジニアの友人と来たという。

ロシアで最も深い炭鉱

市民の多くは、ロシア最大級の「ヴォルクタウーゴリ」(ヴォルクタ石炭)コンビナートに関連した仕事に就いている。

コモソモリスカヤ坑道にて

コモソモリスカヤ坑道にて

鉱坑が4つ、石炭の露天採掘場、選鉱工場、機械工場が含まれている。

コモソモリスカヤ坑道のオレグ・ガラーニン所長

コモソモリスカヤ坑道のオレグ・ガラーニン所長

「初めて坑道に下りたのは2005年で、すぐに気に入りました。地下の電気修理工から所長まで、あらゆる職種を経験してきました」と語るのは、コモソモリスカヤ坑道のオレグ・ガラーニン所長。

コモソモリスカヤ坑道は、深さ1100メートルを越えるロシアで最も深い炭鉱である。第1段階の深さまで昇降機で降りるのに、10分ほどもかかる。

約1000人が働いており、ほぼ全員が現地採用のヴォルクタ市民だ。医療検査は必ず行われ、出入り時にアルコール検査がある。所長含む経営陣も坑道に入るため、アルコール断ちを厳守している。

極圏の真珠

1930年代、地質学者たちは硫黄含有量の低い良質な石炭がウラル北部に埋蔵されているのを突き止めた。

このようなコークス化した石炭は冶金工業に不可欠で、銑鉄を製造する溶鉱炉の加熱などに用いられる。現在でも石炭埋蔵量はヨーロッパ最大で、実に40億トンを超す。

囚人による鉄道建設

囚人による鉄道建設

ヴォルクタの建設は囚人から始まった。ヴォルクタ強制収容所の囚人の数は7万人に達していた。囚人には様々な人種が含まれていたため、ヴォルクタは「世界の首都」と皮肉を込めて呼ばれた。

1943年に集落は都市に認定され、大規模な建設が始まった。スターリンの死後に強制収容所が解体されると、国中からコムソモール青年団の若者がやってくるようになった。ヴォルクタを囲むように炭鉱や労働者集落がリング状に建設された。

1956年にヴォルクタの全体的な建設計画が承認され、ノリリスクと同様、レニングラード系の建築家たちがプロジェクトを主導した。

鉱夫文化会館

鉱夫文化会館

レーニン通りを歩けば、鉱夫文化会館や鉱業技術学校の立派な円柱や、モニュメンタルなピオネール宮殿が目につく。1階部分に店舗やレストランがある、立派なレンガ造りの住宅も多い。 ソ連時代からの看板が掲げられている建物も多く、独特の雰囲気を持っている。

鉱業技術学校

鉱業技術学校

「制御された圧縮」

ソ連崩壊時、ヴォルクタとその周辺の人口は25万人(現在は6万人)。極圏の労働力は貴重だった。

しかし1989年頃から賃金や手当のカットが始まり、鉱山労働者の間でストライキが頻発。ソ連崩壊後は、何カ月も給料が遅配した。より良い生活を求めて、人々は徐々に移住を始める。

近年、状況は改善されつつある。坑道で働く専門職の給与は8万~15万ルーブル(900~1600$)となり、早期の年金支給や長期休暇制度が取り入れられた。

ヴォルクタでは数年前から「制御された圧縮」プログラムが導入されている。閉鎖されていく集落から住民を都市部に移住させる計画で、インフラの維持費用を削減するのが目的だ。

ロシアでは国家レベルでも、極北の住民に対する支援プログラムがある。他の地域で住宅を購入する際に補助金が出るというものだが、数年待ちの状態であり、その間にも年月は積み重なっていく。

「人々はヴォルクタを、“極圏の真珠”と呼びました。今となっては、ヴォルクタは忘れられたかのように思えますが、そんなことはありません。誰一人忘れられておらず、何一つ忘れられていません。ヴォルクタはよみがえります」と、ペイメル氏は語る。

2023年、ロシア連邦政府はヴォルクタを北極圏の拠点リストに加えた。長期的な経済開発計画が策定される予定で、極圏の住民の生活水準を大きく向上させる事が期待されている。

北緯67度

北緯67度