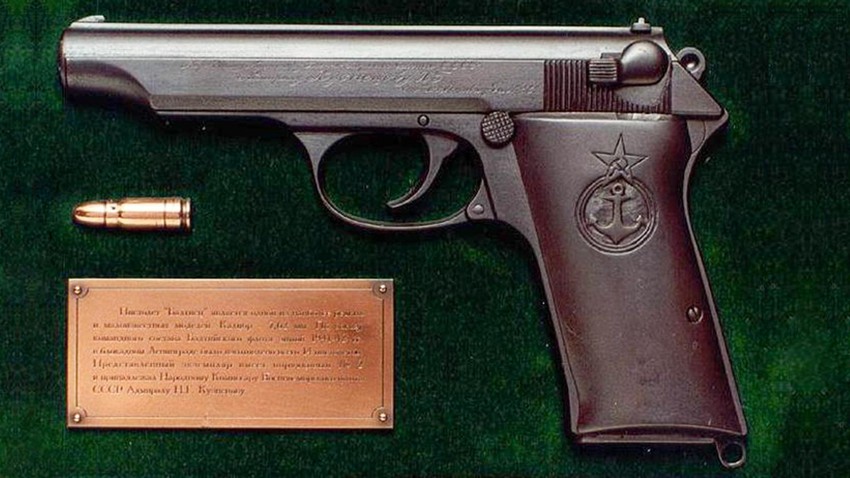

忘れられた銃:ソ連の「バルチエツ」ピストル

1941年12月、レニングラード(現サンクトペテルブルク)で赤軍将校の新しい銃を作る試みがなされた。将校らはかねがねトカレフ拳銃に対する不満を漏らしていた。

トカレフ拳銃は大祖国戦争(独ソ戦)で概して本領を発揮したが、冬期の緒戦では弱点が露呈していた。極寒時には内部の可動部品が凍り付いてしまうのだ。この弱点は一刻も早く解消しなければならなかった。軍の司令部は単純明快な解決案を示した。ドイツのワルサーPP拳銃を奪い、それをベースにソ連の新しい拳銃を作るのだ。この新拳銃は「バルチエツ」と命名された。

「バルチエツ」

ワルサーPPのデザインはシンプルで、メンテナンスしやすく、ソ連の極寒の中でも正常に作動した。兵士の副兵装としても性能が良かった。しかし、トカレフ拳銃に対する一番の強みは、何と言っても寒さに強いことだった。

ソ連の設計者らは、戦時中最も普及していた7.62×25 mm弾を用いるソ連版ワルサーPPを開発した。この弾薬はトカレフ拳銃でもPPSh短機関銃でも使われていた。

7.62×25 mm弾

Malis「バルチエツ」の製造が包囲下のレニングラードで行われたことは特筆すべきだ。15丁が先行生産されることになった。

1942年初め、最初の試作品が作られた。ソ連版ワルサーPPは見事な出来栄えで、ロシアの氷点下30度にも耐える素晴らしい銃だった。試験中は不発もなく、軍の司令部は感心した。

しかし、短所もあった。とても重く、バランスも満足のいくものではなかった。2つ目の試作品ではすべての問題が解決された。バレルを短縮し、リコイルスプリングも新しくなった。部品も慎重に加工され、重さも960グラムに抑えられた。プロジェクトは大成功で、すぐに大量生産に回されることになった。

スキャンダル

包囲下のレニングラードで拳銃の製造が始まると、最初の先行生産で問題が起こった。書面では先行生産された15丁の銃がすべて軍事試験に合格したことになっていたのだが、包囲下の街では14丁分の部品しか用意できていなかった。

包囲下の街と軍の生産施設では、この事件は大問題となった。15丁の拳銃すべてがレニングラードの軍の最上位の司令官らに贈られるはずだったからだ。

興味深いのは、いくつかの予備部品さえあれば、技師らは残り一丁を作れていたということだ。しかし、軍の検察はそれを考慮せず、すぐさま責任者を突き止めて刑務所に送ってしまった。

この事件の後、上層部の将校らは新拳銃の量産の必要はないとの判断を下した。新しい銃の性能はトカレフ拳銃の性能をわずかに上回る(極寒の中で不発を起こさない)だけだったからだ。結局、包囲下にあって人材と物資が不足していたレニングラードにとっては、量産は現実的ではないと判断された。

かくして、ソ連版ワルサーPPは軍に採用されず、量産計画も消えた。

ソ連の将校らはナガン・リボルバーやトカレフ拳銃でナチスと戦い続けることになった。

現在残っている「バルチエツ」は、第1号、第2号、第5号の3丁だけだ。いずれもサンクトペテルブルクの中央海軍博物館に保管されている。

「ロシア・ビヨンド」がLineで登場!是非ご購読ください!

ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。