作家セルゲイ・ドヴラートフ

セルゲイ・ドヴラートフ=

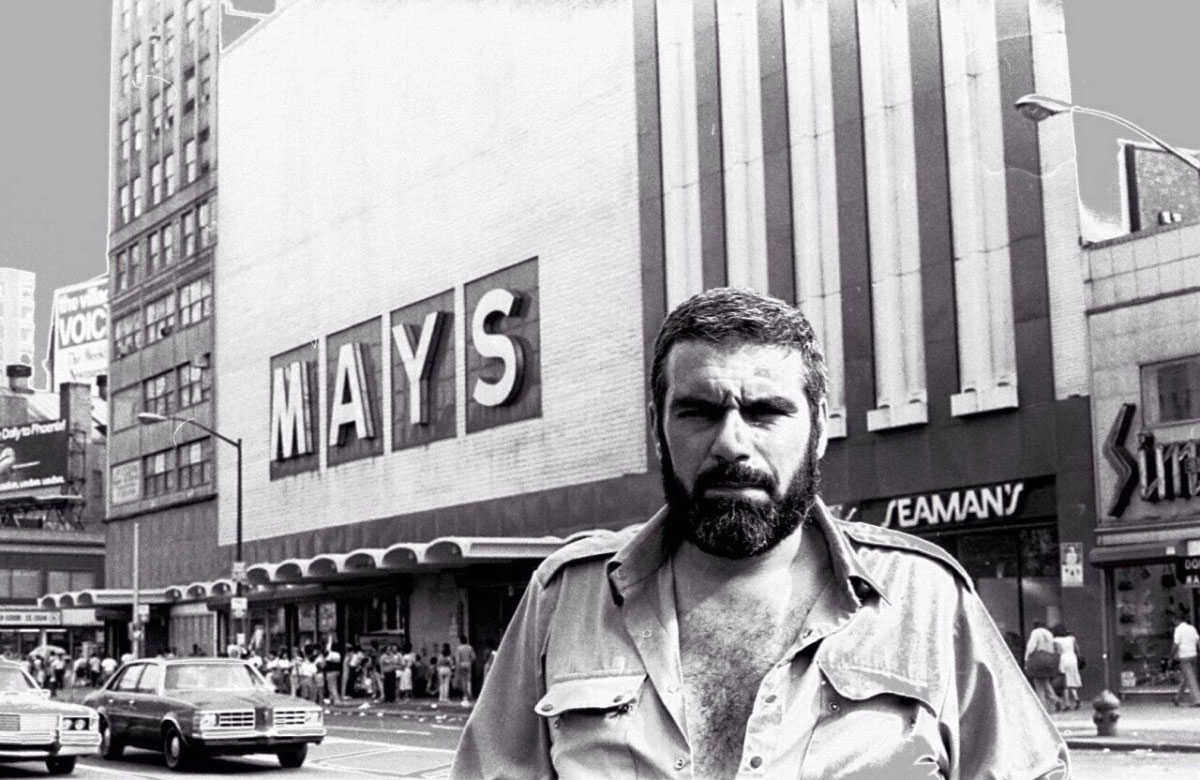

アーカイブ写真1、ソ連においてセルゲイ・ドヴラートフの作品は原則的に活字にされることはなかった。どの雑誌もソ連の生活についての真実を辛辣に描いたドヴラートフの小説を出版しようとはしなかった。とくに収容所の囚人と獄吏の日常を書いた連作短編「ゾーン―看守の日記」以降、ソ連国内での出版への道は絶たれ、ドヴラートフの作品は長きにわたり地下出版によって広められることとなった。これにちなんでこんなアネクドート(小咄)がある。ある日ドヴラートフが19世紀の優れた詩人アファナシー・フェートの詩を自分の作品としてある出版社に送ると、その出版社から「まだまだ研鑽を積む必要あり」という返答がきたというものだ。ドヴラートフの友人たちはこの出来事について、「セリョージャは非常に満足気だった」と回想する。

2、詩人アレクサンドル・プーシキンを敬愛していたドヴラートフは、プスコフ州ミハイロフスコエにあるプーシキン博物館で数年の間、働いていた。ドヴラートフは作品「サンクチュアリ」の中で、このときのことついて綴っている。ドヴラートフの友人であるアレクサンドル・ゲニス氏は著書「ドヴラートフとその周辺」の中で、ドヴラートフが自分の娘のひとりに、プーシキンにちなんでアレクサンドラと名付けたというエピソードを披露している。

3、1970年代末に亡命し、ニューヨークに移住したドヴラートフは、そこで多くの亡命作家たちと交流した。ノーベル文学賞を受賞した詩人のヨシフ・ブロツキーとも何度も会ったという。ブロツキーに会うときには、ドヴラートフは入念な準備をしたそうだ。ゲニス氏は「ブロツキーはドヴラートフがただ一人恐れた人物だったのではないか」と指摘する。ちなみにブロツキーは誰からも恐れられた存在だった。ブロツキーを前に誰もが敬虔の念を抱き、彼のその特異なまでの個性の大きさを認めた。

4、アメリカの小説家カート・ヴォネガットは、雑誌「ザ・ニューヨーカー」にドヴラートフの短編が掲載された後、次のような文章を書いた。「わたしはあなたから、そしてあなたの小説から多くのものを期待している。あなたは偉大な才能を有していて、それをこの強大な国に差し出そうとしている。わたしたちはあなたがここにいることを幸せに思う」

5、ブロツキーによれば、文学少女たちはドヴラートフを「わたしたちのアラビア人」と呼んだ。アメリカの俳優オマル・シャリーフに少し似ていたからだ。ドヴラートフは黒髪で背が高かった。妻のひとりタマーラはドヴラートフが電話で初めて会う約束をしたときに、ドヴラートフが自身の外見について、「ドライアプリコット売りみたいだ。大きくて、黒くて。あなたはすぐに怖いと思うに違いない」と言ったと回想する。

6、ドヴラートフは病的なほどに時間に正確で、遅刻が大嫌いだった。完璧主義者で形式主義者だったのは小説の中だけでなく、私生活においてもそうだった。解けた靴紐、正確さを欠く言葉、正しくないアクセント、そして恩知らずな行為は同じように彼の神経を逆撫でした。どんな注意深い読者でも、ドヴラートフの作品の中に、同じ文字で始まる言葉のある文章を見つけることはできないだろう。加えて彼は小説を面白おかしいフレーズで始めたり、終わらせたりすることはけっしてなかった。

7、ドヴラートフの定義によれば、ユーモアとは目的や手段ではなく、人生を認識するための道具であった。何らかの現象について分析するとき、そこに面白さを見つけるがいい、そうすればその現象は完全に明らかになる。ゲニス氏の著書によれば、ドヴラートフはドストエフスキーはロシア文学においてもっとも面白おかしい作家だと言い、皆にこれをテーマに論文を書くよう勧めたという。8、ドヴラートフの娘エカテリーナ(カーチャ)はニューヨーク在住だ。彼女の尽力により、ニューヨークのある通りの名が「セルゲイ・ドヴラートフ・ウェイ」と改称された。またエカテリーナは、かつてドヴラートフが、登場人物の特殊な語り口から翻訳不能とした中編小説「サンクチュアリ」を英訳した。

9、青年時代のドヴラートフの趣味はボクシングだった。ボクシングの級を持っているという噂もあったほどだ。アメリカに亡命した後は、テレビでボクシング観戦をするのが好きで、モハメッド・アリの試合は欠かさず見ていたという。

10、ドヴラートフはミュージアム、自然に対する愛や憧れ、絵のような美しさという考え方そのものを否定したが、音楽はこよなく愛した。読者との集いで歌を歌ったこともあるほどだという。またドヴラートフはジャズについて書くことも多かった。新聞「ノーヴィ・アメリカーニェッツ(新アメリカ人)」で発表された最後の作品もジャズをテーマにしたものだった。

ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。