17回目の安倍&プーチン会談

安倍晋三首相は27日、モスクワを訪問し、ウラジーミル・プーチン大統領と会談を行った。

ロイター通信また、一連の協力に関する協定も結ばれた。具体的にはクラスノダル地方と山口県の協力、三井物産によるロシアの製薬会社「Rファーム」への10%の出資、二国間税制の変更に関する協定など。両首脳は、「8項目からなる両国の関係発展プラン」が前進していると話した。

これらの合意は日露関係にとって何を意味するのか。また、両国は平和条約の締結に近づいたのか?

重要な合意

テンプル大学東京分校のジェームズ・ブラウン教授によれば、「昨日の会談で日本にとって最も意義深い点は、第一に、日本の政府関係者と経済関係者の団体が、潜在的な共同経済活動の調査のため、5月に係争中の島を訪問することに、ロシアが合意したこと」だという。

「第二に、元島民の墓参で日本から島へのチャーター便がロシアによって許可されたこと」

これらの合意は、日本側が期待している通り、将来的には領土問題の解決につながるステップになる。「特に、日本側は、島がかつて名実ともに日本の領土だった過去からほぼ完全に断絶していることを認識している。したがって、共同経済活動によって、また元島民とその子孫の訪問を簡単にすることによって、日本政府は日本人と島のつながりを復活させ、日本の何らかの存在感を再構築できればと考えている」とブラウン教授。

平和条約締結への小さな一歩

それでも、合意された内容は、平和条約問題の解決への大きな一歩になってはいないと、ブラウン教授。どのような法的基盤で島の協力活動が行われるのかという点が、主な問題だという。

「日本は開発の特別な法的枠組みを望んでいるが、ロシア側はこれらの活動がロシア法に準拠した方法で行われるべきだと言って譲らない。昨日の合意はこの根本的な相違を取り除くものにはならなかった」

南クリルにおける共同経済活動の法的基盤の整備が難しいことについては、ロシア政府付属金融大学・政治学講座のゲヴォルグ・ミルゾヤン准教授も述べている。「どんな条件の下で――つまりどんな法的基盤にもとづき――その作業が行われるかが問題だ。ロシアの法的枠組みのなかで行われれば、日本側は、南クリルに対するロシアの主権を間接的に認めたことになる。一方、日本側が主張しているように、日本企業が、彼らのために特別に設けられた基準のもとで活動するならば、ロシア側の強硬な姿勢(「国有地のたたき売りはしない」)がいささか揺らいだと思う者が日本にいるだろう。また、そう思うのは日本人だけではあるまい」。ミルゾヤン氏は、ロシア通信のための記事にこう書いている。ブラウン教授の意見では、首脳レベルの定期的な話し合いは、両国にとって当然ながら有益だという。

「特に、経済関係と安全保障関係が近づく見通しがある。北朝鮮に関連したこの地域での現在の緊張を考えると、これはとても重要」とブラウン教授。

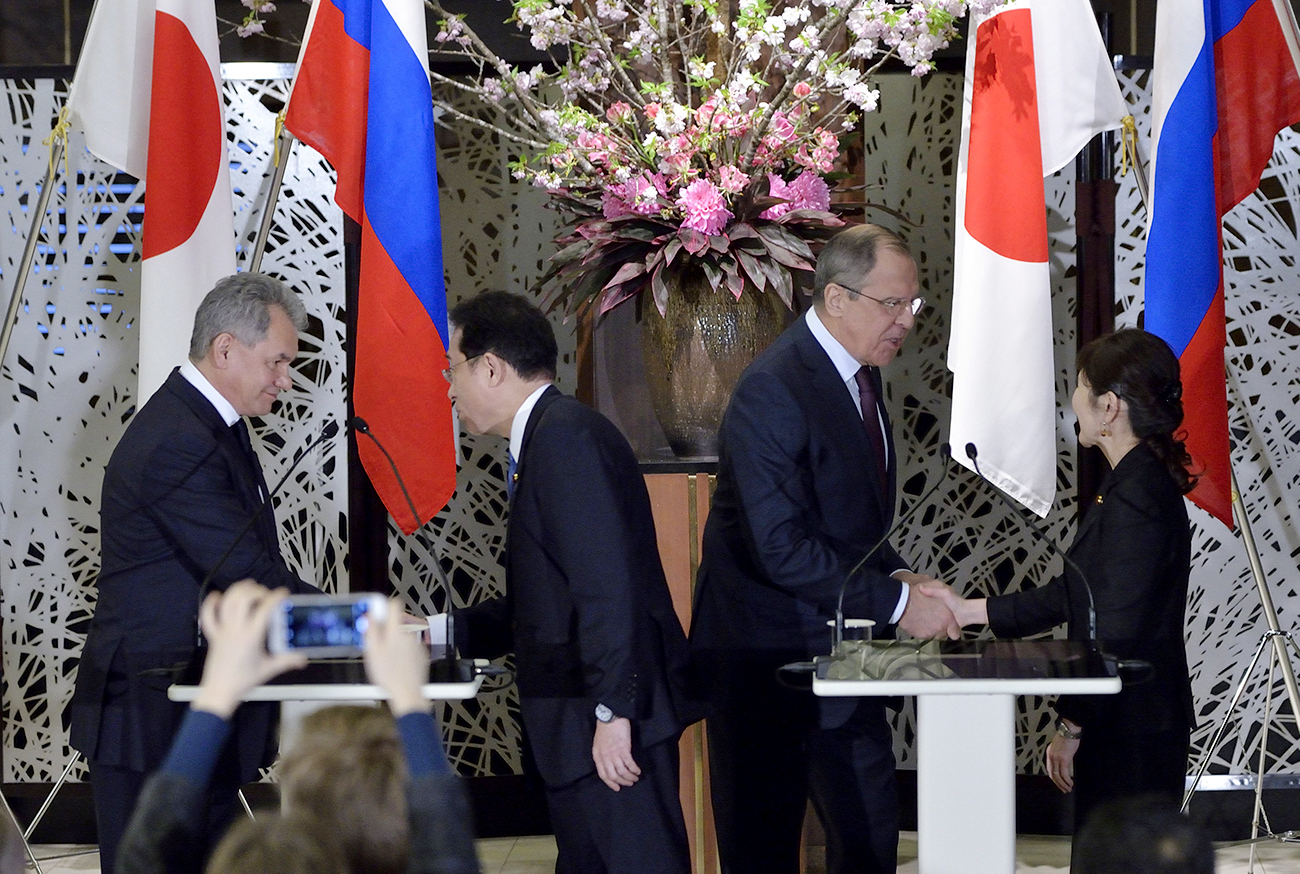

ミルゾヤン氏の考えでは、安倍首相がロシアとの対話に関心をもっているのは、領土問題のせいだけではない。首相は日本を経済面のみならず政治面でもアジアのリーダーに押し上げたいのだという。「そのために、例えば、安倍首相はアメリカ政府の支持を既にとりつけている」と、同氏は上記の記事に書いている。「そして今、首相は、ロシアの“テコ”も手に入れようとしているわけだ。幸い、東アジア地域では露日の利害はぶつかっていない(両国とも、地域の平和と安定に関心があるし、中国パワーが一定のバランスにおさまることも望んでいる)」。ミルゾヤン氏はこう付け加えたうえ、今年3月に、ロシアと日本との外務・防衛担当閣僚会議(2プラス2)が開かれたことを想起させた。両国首脳が東アジアの安全保障問題についても話し合ったのは偶然ではないという。とはいうものの、ミルゾヤン氏の意見では、露日両国の戦略面での協力の可能性は、日米の緊密な関係からして、限られている。ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。