ラリーサ・サヴィツカヤ:高度5000メートルから自由落下して助かった極東の女性

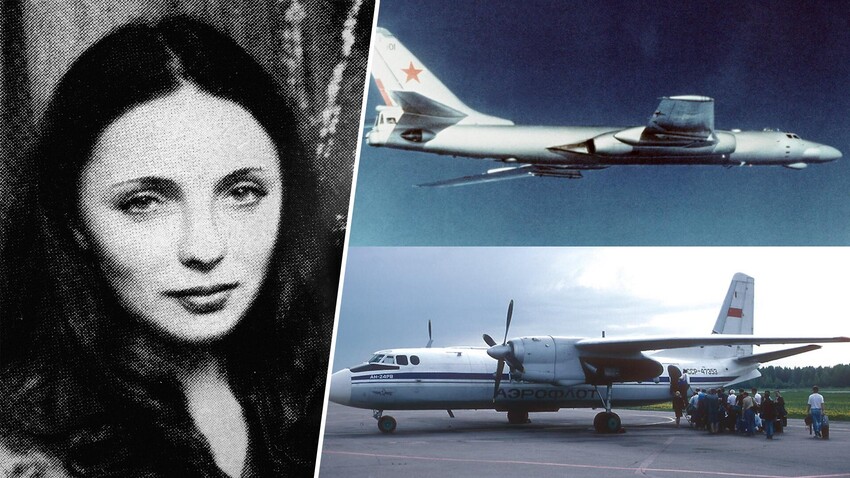

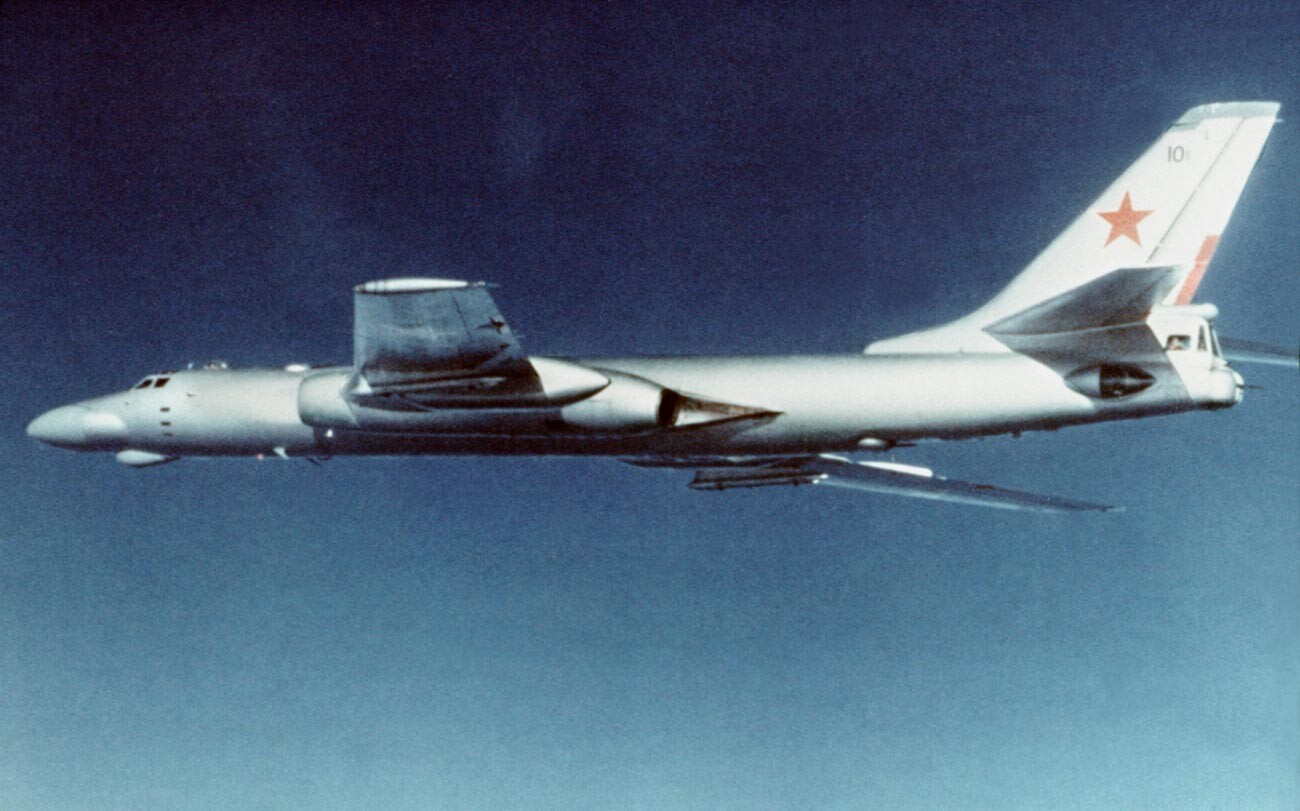

40年前、極東のザヴィチンスク(ウラジオストクの800キロメートル北西)近郊の空で静寂が破られた。2機の飛行機が衝突したのだ。事故が起こったのは1981年8月24日。Tu-16K爆撃機と、コムソモリスク・ナ・アムーレ(ウラジオストクの910キロメートル北東)発ブラゴヴェシチェンスク(ウラジオストクの860キロメートル北西)行きのAn-24RV旅客機が衝突した。軍用機は偵察・気象観測任務に当たっていた。

Tu-16K

Public domain事故はいくつかの不運が重なって起こった。それぞれは些細な問題だが、これらが重なると致命的な結果につながる。Tu-16Kはその日この空域を飛ぶ予定だった複数の軍用機のうちの一機だった。操縦士は飛行中に気を付けるべき他の飛行機についてあまり知らされていなかった。そのため彼らは、実際にはもう少し後で実行する予定だったにもかかわらず、すでに次の高度に達したと管制官に伝えたのだった。軍用機の司令官は当時レーダーを使用していなかった。レーダーがあれば、An-24RVの姿を捉えていたであろう。また民間と軍の行動も一切連携が取れていなかった。

午後3時21分、両機は高度5200メートルのところで衝突した。An-24RVは上部と両翼を失い、そのプロペラでTu-16Kの胴体を操縦室付近で切断した。両機は空中分解し、タイガに落下していった。軍人6名とAn-24RVの乗員5名、乗客26名(うち一人は児童)、計37名が死亡した。しかし両機に乗っていたのは合わせて38名だった。20歳の実習生ラリーサ・サヴィツカヤが奇跡的に助かったのだ。

An-24RV

Alain Durandラリーサ・サヴィツカヤは夫のウラジーミルとともに新婚旅行から帰る途中だった。彼らはコムソモリスク・ナ・アムーレにいる夫の親戚を訪ねていた。ブラゴヴェシチェンスクは学生夫婦が暮らして学んでいる街だった。ラリーサは乗客全員と、彼らが飛行機に搭乗した時のことをよく覚えているが、後に「私は疲れ果てていて、離陸した時のことも覚えていない」と回想している。機内は半分空席で、客室乗務員は前の席を提案したが、夫婦は揺れをあまり感じないよう後ろの席に行くことにした。これがラリーサの命を救う決断となった。「飛行機が割れた時、最初に座った席はちぎれ、飛行機の他の部位とともに吹き飛んでいった。あそこでは誰も助からなかっただろう」。

彼女は強い衝撃で目を覚ました。機体上部が吹き飛び、機内の25度の室温は突然氷点下30度に変わった。ラリーサは火傷のような痛みを感じた。彼女は悲鳴と周囲空気がひゅうひゅういう音を聞いた。ウラジーミルは衝突の際に即死しており、ラリーサは自分の命も終わったと感じた。悲しみや痛みで叫ぶこともできなかった。

ラリーサ・サヴィツカヤ

Sputnikある時点で彼女は通路に投げ出された、彼女はそこでイタリア映画『奇跡の詩』を思い出した。一年前にウラジーミルと一緒に映画館で見たのだった。主人公ユリアナ・ケプケがペルーの森に飛行機が墜落する事故で助かるという物語だ。ラリーサは回想する。「考えたのは、いかに苦しまずに死ぬかだった。私は肘掛けにしがみつき、両手両足で床と座席に全力で踏ん張った」。映画のユリアナも同じことをしていた。幸運にもラリーサの座席があったAn-24RVの尾部の残骸はゆっくりと滑空しており、急旋回もしなかった。彼女は何が起こっているのか見えなかったと記憶している。「窓の外を雲が流れ、それから一面の霧が覆い、風のうなりで耳が利かなかった。機体は燃えていなかった。突然窓の外に緑がきらめいた。タイガだ! 私は全身を緊張させ、覚悟した」。この時もラリーサはついていた。8分間の自由落下の後、彼女のいた残骸は柔軟な白樺の木立に落下したのだ。おかげで地面やモミの木立に落ちるよりも着陸の衝撃が和らいだ。

コンピューターで再現した飛行機の衝突の様子

Channel One気が付いたラリーサが最初に聞いたのは蚊が周りを飛ぶ音だった。衝撃のあまり自分がどんな怪我を負っているのか分からなかった。彼女は脊椎に複数の損傷(幸い動けた)を負い、肋骨を折り、脳震盪を起こし、歯が抜け、全身に鈍い痛みを覚えていた。ラリーサはいろいろな幻覚を見ていた。「私は目を開けた。頭上に空があり、私は座席に座り、ヴォロージャが前にいた。彼は壊れていない右側のコンパートメントの床に、壁に背中を付けて座っていた。私を見ているようだった。しかし彼の目は閉じていた。まるで別れを告げているようだった。彼が死ぬ前に願ったことがあるとすれば、それは私が生き残ることだったと思う」。

ラリーサ・サヴィツカヤと息子、1980年

Vladimir Sayapin/TASS怪我にもかかわらず、ラリーサは歩くことができた。晩に雨が降り出し、彼女は機体の破片の下で雨宿りした。彼女はひどく凍え、体を温めるために座席のカバーを使った。最初の夜、彼女は森のどこかでうなり声を聞いた。熊の声だったかもしれないが、あまりの衝撃で考える余裕もなかった。彼女は近くの水溜まりの水を飲んで2日間凌いだ。歯をほとんど失っていたため、ベリーを食べることもできなかった。彼女はこう振り返る。「ヘリコプターの音を聞いて合図を送った。赤い座席のカバーを見つけ、それを振り始めた。彼らはこのカバーを持つ私を見たが、地質学者の調理係が遊んでいるのだと勘違いした。そのキャンプが近くにあったのだ」。3日目、彼女はウラジーミルのジャケットのポケットにマッチとタバコがあったことを思い出した。

捜索隊に見つかった時、ラリーサは座席でタバコを吸っていた。「救助隊が私を見つけた時、彼らはモー、モーと言うことしかできなかった。彼らのことは理解できる。3日間木々から遺体の破片を回収し、いきなり生きている人間を見たのだ」と彼女は言う。このような事故で生存者がいるとは誰も思わなかった(これがラリーサの発見が遅れた理由でもあった)。「私の外見はこの世のものではなかった。全身プルーン色で、銀色にきらめいていた。機体から移った色は異常なまでにしつこく、後で母が一ヶ月かけて落としてくれた。髪は風のせいでグラスウールの大きな塊になっていた」。救助隊が来た後、ラリーサはもう歩くことができなかった。彼女はこう説明する。「救助隊を見た途端、私は力が抜けた」。救助隊はヘリコプターを着陸させるため何本か白樺の木を切る必要があった。そして唯一の生存者はザヴィチンスクに運ばれた。「後にザヴィチンスクで、すでに私の墓が掘られていたことを知った。乗客名簿に従って掘られたのだった」。

ラリーサの治療は困難を極めたが、ひどい怪我から何とか回復した。彼女は後遺症を基に障がい者の認定を申請したが、委員会は障がいの程度はそれほど重くないと判断した。ラリーサが受け取った補助金は少額で、ソ連の平均月収が178ルーブル(1980年当時のレートで約278ドル)だったのに対し、わずか75ルーブル(約117ドル)だった。ラリーサ・サヴィツカヤは航空事故被害者の中で収入が最少額の人物としてギネス世界記録を持つ。

一方で航空事故は即座に極秘扱いとされた。ソ連の新聞はこの事故について一切触れなかった。公的な調査の結果、当局は操縦士と管制官のミスで衝突事故が起こったと結論付けた。ラリーサ・サヴィツカヤがこの結論を知らされたのは1990年代のことだった。最初に事故を報じたのは1985年の新聞『ソビエツキー・スポルト』だった。ラリーサ・サヴィツカヤは振り返る。「もちろん彼らは本当にこのことが書きたかった。しかし事故に言及することは禁じられていた。そのため記者は、私が女イカロスで、手製の飛行機に乗っていて高度5000メートルから落下したが助かったと書いた。曰く、ソビエト市民は何があっても生き延びられるから」。

ラリーサ・サヴィツカヤ、2021年

Artem Geodakyan/TASS後にラリーサはブラゴヴェシチェンスクからモスクワに引っ越した。すべてにウラジーミルとの思い出が残る街に住むことは彼女にとっては辛すぎた。首都で彼女は精神生理学に興味を持った。事故から40年経った今も、彼女はすべてを覚えており、今でもフラッシュバックに苛まれるという。一方で彼女は「ミサイルは同じ場所に2度当たらない」と考えており、飛行機に乗ることを恐れない。2020年、ラリーサ・サヴィツカヤはドミトリー・スヴォーロフ監督の映画『一人』(«Одна»)の制作に参加した。彼女は脚本家や俳優に助言し、映画のリアリティーを保証する手伝いをした。

「ロシア・ビヨンド」がLineで登場!是非ご購読ください!

ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。