ロシアで試す“5日間で5回デートするチャレンジ”。さてうまくいっただろうか?

1日目:Tinder

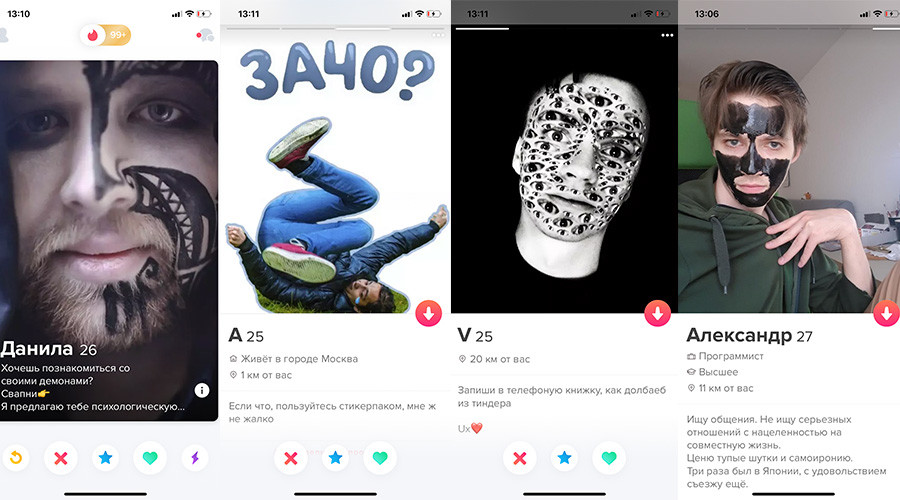

ロシアには出会い系サイトがたくさんあるが、そのほとんどすべてはTinderのインターフェイスをコピーしたものである。わたしは深く考えずにアプリをダウンロードし、休暇先で撮影した写真を何枚かアップし、アカウントに趣味などちょっとしたプロフィールを添えて、アプリに登録している人たちを右と左に分けていった。右に分けるのはなかなか難しいものだった。というのも、モスクワの男性のアカウントの2/3がこんな感じだからである。

それでもわたしは諦めずに、自分の顔写真の代わりに仔猫や仔犬を載せている人をもスワイプしていく。マッチング検索は短い時間で終わり、わたしの予想を上回る275ものマッチが出て、なかなかいい滑り出しに思われた。が、その中でわたしにメッセージを送ってくれる人は一人もいなかった。本当に一人も、である。

説明すると、ロシアでは女性からメッセージを送るものではないとされている。男性からの最初のアクションを待たなければならないのである。しかし、結局、わたしは女性としての尊厳を捨て、わたしは気に入った男性何人かに「ハロー!」と書いて送ってみた。すると夕方ごろにそのうちの一人とこんなやりとりが成立した。

わたし:ハロー!

彼:うわ、最悪

わたし:???

彼:おお△×□、なんて最悪な◎×★!!

わたし:それ、どういう意味でしょう?

彼:悪い。僕は君と違って記者じゃないんで。こんな風にしか書けない。それじゃ。

その日の終わりに、別の男性がなんとかイニシアチヴを見せてくれた。それは以下のようなメッセージだった。

「おはよう。今日も素晴らしい1日の始まりだった。僕はいつもセックスフレンドを探しているんだ」

このアプリでの顛末を女友達に話すと、彼女はこう言った。「Tinderなんか使ってバカね。Tinderにいる男なんて、セックスの相手を探しているか、自己評価をあげようと思っているかのどっちかよ」。そして1年以上前にTinderをやっていたときには、わたしもメッセージにはほとんど返信しなかったが、お世辞を言われるのはとても気持ちがよかったことを思い出した。そしてマッチするたびに、自己評価はどんどん上がっていった。自分自身がそうだったのだから、同じことをしている男性を非難する権利などわたしにあるわけがない。

2日目:ソーシャルネットワーク

とにかくまずはFacebookが手っ取り早いと考えた。アカウントは前から持っているし、インスタグラムの写真は同僚や友達からそれなりのライクを集めていて、新たに友達を追加しませんかと、Facebookが誰かを紹介してくれるのである。

彼氏探しを始める前に、メッセンジャーでこんなメッセージが届いた。「こんにちは。Instagramの素晴らしいアカウントを見ました。わが文学大学で詩を勉強しませんか?」と。

iPhoneにある景色の写真や自撮り写真がどうして詩に結びつくのか答えを出そうとしたが、これはロシアのビジネス新聞の技術部にいるある記者から贈られた大げさなお世辞であった。ジャーナリズムやファンタジー映画、「ウィッチャー」の話をテーマに、数時間、チャットした後、彼はわたしをバーに誘った。わたしへの共感を示すために、彼は電話の壁紙をわたしが撮った写真に変えた。この行動は、ファンとして最高の褒め言葉だと理解したわたしは、これは絶対に行くべきだと理解した。

わたしのファンだという彼はスキニージーンズに大きなゴム靴というファッションで現れた。目の下には24時間ニュースを探してできたクマが顔半分くらいに広がり、睡眠不足の赤い目がバーの赤いライトに溶け込んでいた。彼はホッとしたように、ニセモノの椰子の木がそばに置いてあるソファに腰掛けた。わたしはアペロールを注文し、悲劇的なミスを犯すこととなった。その後、彼の仕事の話を1時間半聞くには、コーヒーを注文すべきだったのである。わたしは彼の話を聞きながら、同情的な相槌を何度か打ち、はっきりしない声を出し、椰子の木を手で触れ、キスばかりしているカップルを眺めていた。

アペロールはすぐ効き目を表したが、彼の最悪な同僚やひどいスピーカーの話は終わることはなかった。もう寝てしまいそうだと思い、わたしはもっとひどいことに“いきなり”実際にはない約束を思い出したと言い、家に逃げ帰った。

3日目:公共の場

「君はマフィアでしょう。なぜ分かるかって?それは君がすごいからだよ!」。ジョージアのルーツを持つ30歳くらいのカッコいい男性は、グラスに白ワインを注ぎながらわたしに言った。時計は午前6時ごろを指していた。わたしは、彼と、わたしの女友達、そして13人で、モスクワのカフェで「マフィア・ゲーム」をしていた。わたしは自分の目的は達成したものの、すべては計画していたようには進まなかった。

3日目、わたしはパソコンやアプリに別れを告げ、バーで男性との出会いを試してみることにした。メイクをして、髪を巻いて、それからとりあえずワンピースを着てみることにした。オフィスに行こうとエレベーターに乗り、これから起こるだろう理想的な出会いのことを想像していると、突然、薬のにおいと激しい咳に、わたしの考えは中断された。

「すみませんが、3階を押してもらえませんか?こんな素敵な女性となら6階まで一緒に上がってもいいのですが」とパリッとノリの効いたシャツを着た75歳くらいの男性は狡猾な笑顔で言い、笑った。わたしも愛想笑いを返し、今日は階段で行こうと出口に急いだ。

夜中の2時ごろ、わたしはまだ女友達と一緒にモスクワのバーLinkin Parkの近くで盛り上がっていた。ポルトガル出身だという(彼らについてそれ以外のことはもう何も覚えていない)男性2人がさらにもう1杯コーラ入りのウイスキーを奢ってくれた。確かもう4杯目だった。女友達は大喜びで何か叫んでいた。わたしは彼女の言葉などもう聞こえず、頭がガンガンしてきたのだが、音楽の合間からそのポルトガル人の会話の一部が耳に入った。

「ほら、もう狂ったロッカーのように踊ってる。お前どっちにする?俺は茶色い髪の方でいいよ」。片方の男が完璧なロシア語でそう言い、わたしに訊きもせずに腰に手を回した。

わたしは体を避けながら、頭痛のことをブツブツ言って、女友達の手をつかんで、バーから少し離れて冷たい外気の中へ連れていった。それから近くのカフェに入り、地下鉄が開いて、少し酔いが覚めるのを待った。緑茶で落ち着きを取り戻したわたしたちは隣のホールから聞こえる叫び声と笑い声を耳にした。好奇心が湧き上がり、それからもう数時間もここで「マフィア・ゲーム」をしてい流のである。そして例のジョージア人がわたしに電話番号を尋ね、翌朝のデートに誘う。そのときのわたしは本当にマフィアだったのだ。彼は最終ラウンドでわたしを負かした。

4日目:結婚紹介所

「男性とお付き合いをした経験はおありですか?」と、かっちりしたスーツを身につけた少し太めの42歳の男性が尋ねた。わたしがごく普通に「ええ」と答えると、彼はいきなり激昂した。「もうキスもして、それ以外も経験したってことですか?ああそれは悲劇です!男というのは誰でも処女を求めるものなんですよ。つまり男性には、あれは若気の至りで、もう悔い改め、1から人生を始めますと言わなければならないのですよ」とセルゲイは言った。

セルゲイは大手結婚紹介所の仲介人である。こうした結婚紹介所はロシアでも、それ以外の方法でも相手を見つけられなかった人たちの間で人気がある。仲介人は、Tinderでのアンケートの書き方、男性からのメッセージに対する返信の仕方、デートでの話の運び方を教えてくれ、また4ヶ月間の間、相手を紹介し、デートの機会を作ってくれる。これで料金は最低でも54,000ルーブル(およそ83,000円)。料金は選ぶコースによってさまざまで、一番高いものだと150万ルーブル(およそ230万円)する。この金額を支払えば、仲介人は必ず結婚まで面倒を見てくれ、結婚してからもカウンセリングを行い、人生を完全に良い方向に導くことを約束してくれる。最初のカウンセリングは無料で、わたしがやって来たのはそのカウンセリングである。

セルゲイは男性を家長だとする伝統的な男女関係のあり方を説明する。彼の説明によれば、このことはロシアの憲法に記されているはずだそうで、また彼の女性の利用客は途切れることがないとも言った。モスクワの小さなカフェで30分ほど話をし、彼は男性に口答えは絶対にしてはいけない、結婚相手を見つけられない人の半分は、両親との関係の悪さが原因である、そしてわたしみたいに、頭が良くて顔も悪くないのが「もっとも絶望的なパターン」だと息巻いた。

セルゲイは名刺を手渡し、一晩考えてくださいと言って、わたしに別れを告げ、反対側のテーブルに座った。カフェから出て、わたしは彼が今度は35歳くらいの可愛い赤毛の女性と話しているのを耳にした。「男性とお付き合いした経験はおありですか?男性は誰でも処女を求めているもので・・・」

5日目:カップリング・パーティ

「夜中、仕事帰りに胸が苦しくなり、いま座ってしまったら、もう立ち上がれないと分かったんです」とメガネをかけたほっそりした若者は、クロウメモドキのお茶をカップに注ぎながら、冷静に言った。カフェには6人の女性と13人の男性がいた。男性が女性とペアになって座り、順に相手を変えていく。それぞれのカップルが話す時間は5分。全員と話すまで、席を変わっていく。今日の最初のお相手は、仕事のせいで死にそうになった話をしてくれた。

「あなたもそんな経験ある?」と彼は意気込んでわたしに訊く。わたしは思い出そうとするのだが、頭に浮かんだのは、数年前に、雪溜まりにはまって5分ほど動けなくなったことくらいだった。

「つまり誰かに助けてもらわなかったら、凍え死んでいて、今日ここにはいなかったかもしれないってことだよね」。男性はそう言って、まるでわたしが小噺でもしたかのように大声で笑った。わたしは狂人と話しているような気がして、彼に太字のマイナスをつけた。幸い、そこでちょうど時間切れとなり、次の男性がわたしの前に座った。

1時間半ほどの間に、プログラマー4人、軍人1人、ヤンキー1人、大学生1人を含む男性たちと話をした。4人目くらいになると、5分前に誰と話していたのかもう分からなくなり、10人目にもなると頭が痛くなり、家に帰りたくなった。

「疲れましたか。わたしが最後なんですが、楽しませてあげることはできなさそうだ」と最後のパートナーは言った。背の低い少し太ったプログラマーで、まったくわたしの趣味ではなかったが、ものすごく礼儀正しかった。そして優しい目をしていた。

5分ほどの彼の話を聞いて、わたしは泣きそうになった。彼は先週、Tinderで女の子と知り合い、すぐにカフェに誘ったのだが、そのデートで彼女はコーヒーを注文してからいなくなり、その後、男性にすごい金額の請求書が運ばれて来たと話した。彼が支払えないと言うと、カフェに体格のいい男性2人が入って来て、男性を外に連れ出すと殴りかかってきて、持っているお金をすべて奪われたと。

「それでここに来たんです。ここで相手を見つけられるとは思っていないけど、ネガティヴな感情を払拭できるかなと思って」と彼は言う。よく分かる。憐れみはよくないと思うし、彼は嘘をついたのかもしれないが、堪えきれなくなり、残りの時間、彼の両手を掴んで、なんとか元気づけようとした。そしてこの男性は、パーティの後にわたしがメッセージを送った唯一の相手となった。

***

月曜から金曜の1週間、いろいろな場所で出会いを探し、多くの男性と会った。その男性の中には、今すぐ忘れてしまいたいようなひどい人もいたが、だからと言って、彼らが幸せになれない人というわけではない。ただわたしには合わなかっただけで、どこか他の場所で、別の時間に、誰かと幸せになるかもしれない。そしてわたしはといえば、結局この1週間で恋のお相手は見つからなかったけれど、友人を手にすることができたのである。

ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。