ロシアの皇后たちはどのようにお産をしたか?

45歳のマリア・ミロスラフスカヤ(アレクセイ・ミハイロヴィチの最初の妻)は、1669年の最後の出産から5日後に亡くなり、生まれた女児エヴドキアも間もなく死亡した。それは彼女の実に13回目の出産だった。ピョートル1世(大帝)以前の時代、皇后はしばしば――ほぼ毎年――出産しており、すべての子供が育ったわけではない。しかも、当然だが、こんなに頻繁な出産により、皇后たちの健康は損なわれた。

マリア・ミロスラフスカヤ

マリア・ミロスラフスカヤ

ロシア・ツァーリ国、およびその後のロシア帝国の皇后は皆、出産にともない、同様の問題を抱えていた。皇后たちは多くの子供を産まなければならなかった。たとえば、1832年、医師たちはニコライ1世に対して、妻アレクサンドラ・フョードロヴナとの性交を禁じた。1832年に生まれたミハイルは7番目の子供で、34歳の皇后の衰弱した健康状態はもはやこれ以上の妊娠には耐えられなかっただろうから。

皇后の出産に関わる伝統

ヨーロッパでは、中世以来、王室の出産はいわば公の行事であり、高位の貴族たちも立ち会った。しかし、これとは異なりロシアでは、すべてが独自の伝統の下で、はるかに私的な事柄として行われた。とはいえ、ピョートル1世以降、つまり帝政時代になると、皇室の女性の出産には、夫だけでなく義父もやって来るようになった。たとえば、1714年、ピョートル大帝は、皇太子アレクセイの妻シャルロッテ・クリスティーネの出産に立ち会った。

ニコライ1世の妻アレクサンドラ・フョードロヴナと子供たち

ニコライ1世の妻アレクサンドラ・フョードロヴナと子供たち

パーヴェル・ペトローヴィチ(後のパーヴェル1世)の誕生には、母エカチェリーナ・アレクセーエヴナ大公妃(後の女帝)の夫、ピョートル・フョードロヴィチ大公と、女帝エリザヴェータ・ペトローヴナが立ち会っている。ロシア・ツァーリ国時代には、皇后がお産をするときは、出産前後に細やかな配慮と同情に包まれていたものだが、帝政時代にはゾッとするようなことも起きた。

エカチェリーナ大公妃は、パーヴェルを産んだ後、数時間にわたり文字通りそのまま放置された。「赤ん坊を包むと、すぐさま女帝は自分の聴罪司祭を連れてきた。彼は、赤ん坊にパーヴェルという名前を付けた。その後すぐに、女帝は助産師に、その児を抱いて自分についてくるように命じた」。エカチェリーナは回想録にこう記している。

「女帝が立ち去るとすぐに」とエカチェリーナは続けている。「大公も自室に去り、私はちょうど3時まで誰にも会わなかった(*出産は正午頃だった)。私は、大量の汗をかいていたので、ウラジスラヴォワ夫人に下着とシーツを替えるように頼んだが、彼女は、それはできないと答えた。何度か助産師を呼びにやらせたが、来なかった。飲み物を頼んだけれど、答えは同じで駄目だった」

エカチェリーナが初めて息子のパーヴェルに会ったのは、ようやく生後40 日のことで(!)、しかも、わずか数分の間だった。だが、ずっと後に、エカチェリーナ自身も同様に、嫁(息子パーヴェルの妻)のマリア・フョードロヴナが産んだばかりのアレクサンドルとコンスタンチンをとり上げることになる。

ニコライ1世の息子コンスタンチン

ニコライ1世の息子コンスタンチン

これと逆の優しい配偶者・父親の例は、ニコライ1世だった。彼は、ひどく心配しながら、妻アレクサンドラ・フョードロヴナのすべての出産に立ち会い、彼女の手を握った。

ニコライは、まだ即位前の1822年に三女アレクサンドラが無事に生まれた後、「頭痛がする。心臓にも痛みがあり、気分が悪い」と書いた。医師たちは、ニコライに吐剤を与え、彼は4回嘔吐した。しかし、彼はその後の皇后の出産にもぜんぶ立ち会い、無事出産した後も、皇后とともに残った(次女オリガが生まれたときには、「赤ん坊はカエルみたいに叫んでいる」とニコライは記している)。

ニコライ1世の妻アレクサンドラ・フョードロヴナ

ニコライ1世の妻アレクサンドラ・フョードロヴナ

その後の皇帝たちも、妻と嫁の出産に立ち会った。1868年、時の皇帝アレクサンドル2世と皇后マリア・アレクサンドロヴナは、マリア・フョードロヴナの出産の場にいた。彼女は、皇帝の後を継ぐことになる息子アレクサンドルの妻だ。後の皇帝ニコライ2世が生まれたとき、父と息子は、マリアの手を両側から握っていた。

「神は我々に息子を与え給うた。ニコライと命名した。それがどれほどの喜びだったか、想像もできなかった。私は、最愛の妻に身を投げ抱きしめた。妻は瞬時に顔を輝かせ、幸せいっぱいだった。私は子供のように泣いた」。将来のアレクサンドル3世は、日記にこう書いている。

しかし、注意すべきは、マリア・フョードロヴナ自身は義父の立ち合いをあまり喜ばなかったことだ。大公妃の日記を引用しつつ、歴史家イーゴリ・ジミンは、義父がいることが「彼女をひどく当惑させた」と書いている。

それ以来、彼女は、その後の出産について誰にも知らせないようにした。1878年11月22日、彼女は、産気づいていたのに、皇帝の御前の夕食に連なった。「痛みは続き、頻繁になっていきました」。その日、彼女は母親に書き送った。「陛下がここにいらっしゃる間、何とか持ちこたえられれば!」。夕食が終わり、アレクサンドル2世は立ち去った、そのわずか1時間半後、マリアは三男ミハイル大公を産んだ。

皇后の出産時に守られた伝統

アレクサンドル3世と家族

アレクサンドル3世と家族

出産中に夫と皇帝が必ず立ち会ったことのほかに、皇室ロマノフ家は、さらにいくつかの同家に伝わる伝統、慣習を守った。

ロシア・ツァーリ国の時代から、夫は、妻の出産後に高価な贈り物をする慣わしだった。先に述べたように、1822年にニコライ1世の三女アレクサンドラが生まれたが、妻のお産を大いに心配していた彼は、産後の妻に、洋梨形の真珠をあしらったターコイズ(トルコ石)の冠を贈った。さらに彼は、アニチコフ宮殿の庭に「オリガのための樫の木」を植えたと、ジミンは書いている。

また別の伝統について、アレクサンドル(サンドロ)・ミハイロヴィチ大公(ニコライ1世の孫)は、次のように説明している。

「子供が生まれるたびに、私はロシアの古いしきたりに従うことが自分の義務だと考えていた。それは、子供の産声が聞こえたら、父親は、結婚式のときに妻と持っていた2本の蝋燭に火を灯す。それから、父親が前の晩に着ていたシャツで、赤子を包まなければならない」

また、ジミンによれば、出産のずっと前から赤ん坊のために準備しておく慣わしがあった。ただし、シーツ、ズボン、帽子などを、将来の大公と大公女の出産が予定されている住居から遠く離れたところで、密封された箱に保管していたという。誰かの「邪視」に遭わないように。

皇后たちの実際のお産

ニコライ・アレクサンドロヴィチ大公(将来の皇帝ニコライ2世)と母

ニコライ・アレクサンドロヴィチ大公(将来の皇帝ニコライ2世)と母

皇后の妊娠は官報で伝えられ、妊娠の経過は、宮廷付きの産科医によって観察された。お産が近づくと、医師と助産師は皇后の近く、つまり出産の準備をしていた皇后の住居に移った。

赤ん坊を取り上げたのは、プロの産科医と助産師で、大抵の場合、外国から招かれた。これはピョートル大帝以来の習慣だった。1798年以来、サンクトペテルブルクの外科アカデミーに「助産学科」が設けられた。1843には、宮廷医のスタッフは、 4 人の助産師と 1 人の産科医だった。

19世紀に皇室に仕えた助産師はほぼ全員がドイツ人だった。その中で最も有名なのはヘッセ夫人だろう。彼女は、ニコライ1世のすべての子供を取り上げた。産科医と助産師は、給料だけでなく、お産が成功するたびに贈り物と報奨金ももらった。数千ルーブルに達する大金で、当時の大臣でも俸給は年額約5千ルーブルだった。

すべての皇后と大公妃は、「自宅」、つまり皇室の邸宅の1つで出産した。ピョートル大帝以後の皇族のほぼ全員がサンクトペテルブルクとその近郊で生まれたが、アレクサンドル2世の両親、つまりニコライ1世と妻アレクサンドラだけが、1818年にモスクワでお産した。これは時の皇帝アレクサンドル1世(ニコライの実兄)の頼みだった。ニコライ夫妻は、これに応え、将来の皇帝・解放者(*アレクサンドル2世は農奴解放をはじめ、数々の改革を行った)は、クレムリンの「奇跡の修道院」で生まれた。

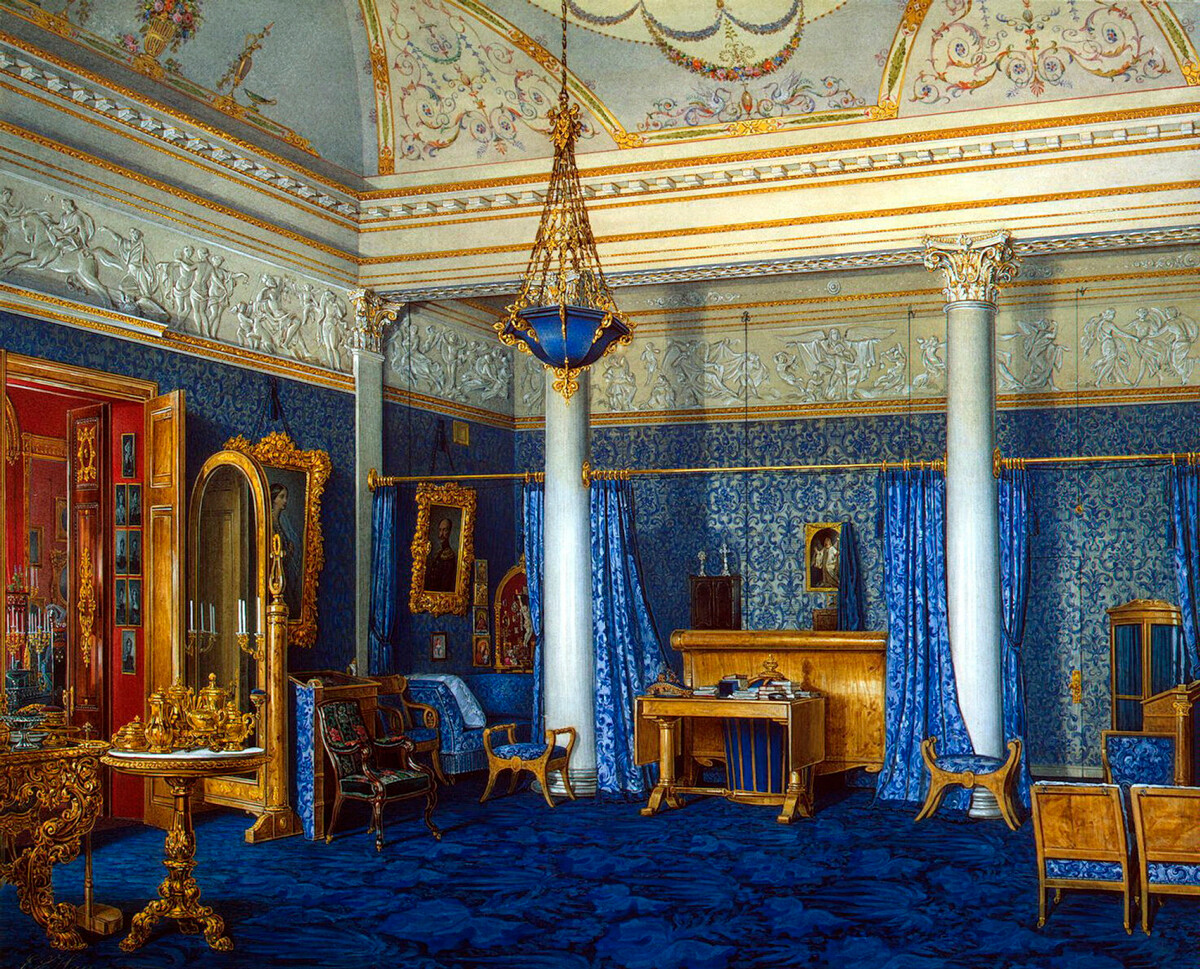

アレクサンドラ・フョードロヴナの寝室

アレクサンドラ・フョードロヴナの寝室

出産には特別な椅子の類は使われなかった。すべての皇后は、ベッドでそのままお産した。しかし、19世紀半ばからは、分娩する皇族に鎮痛剤が投与されるようになった。

「陣痛を和らげるために、宮廷医は通常、少量のクロロホルムを投与した」。アレクサンドル・ミハイロヴィチ大公(サンドロ)は、妻クセニア・アレクサンドロヴナのお産についてこう記している。「そのおかげで彼女は笑ったり、いろんな面白いことを言ったりしたので、うちの子供たちは幸せな雰囲気の中で生まれた」

19世紀には、産後の大公妃をそのまま放置しようなどと誰も考えなかったし、ましてや皇后を一人きりにするなど思いのほかだった。医師と助産師は、産後も、その女性が回復するまで付き添い続けた。