1647年、町民の女アヴドチアは、夫のニコライについて次のように訴えた。「可哀そうな私の足を縛り(天井の梁に)結び、いたぶり、殴り、1日吊るされていた」妻に対する折檻は珍しいことではなかった。過ちを犯した者を適切に処罰する方法について、17世紀のロシアの貴族のための有名な教書全集である「家庭訓」もに特別な指示があった。「人払いをしてから、処罰せよ。処罰後、可愛がり、労わり、慈しむのだ。」

大変残念なことにルーシでは家庭内暴力が蔓延していた。悲しいかな、当時のヨーロッパでは、歴史家のナーダ・ボシコフスカが報告しているように、教育的文献は夫が妻を「罰し」、「教育する」ことを推奨していた。

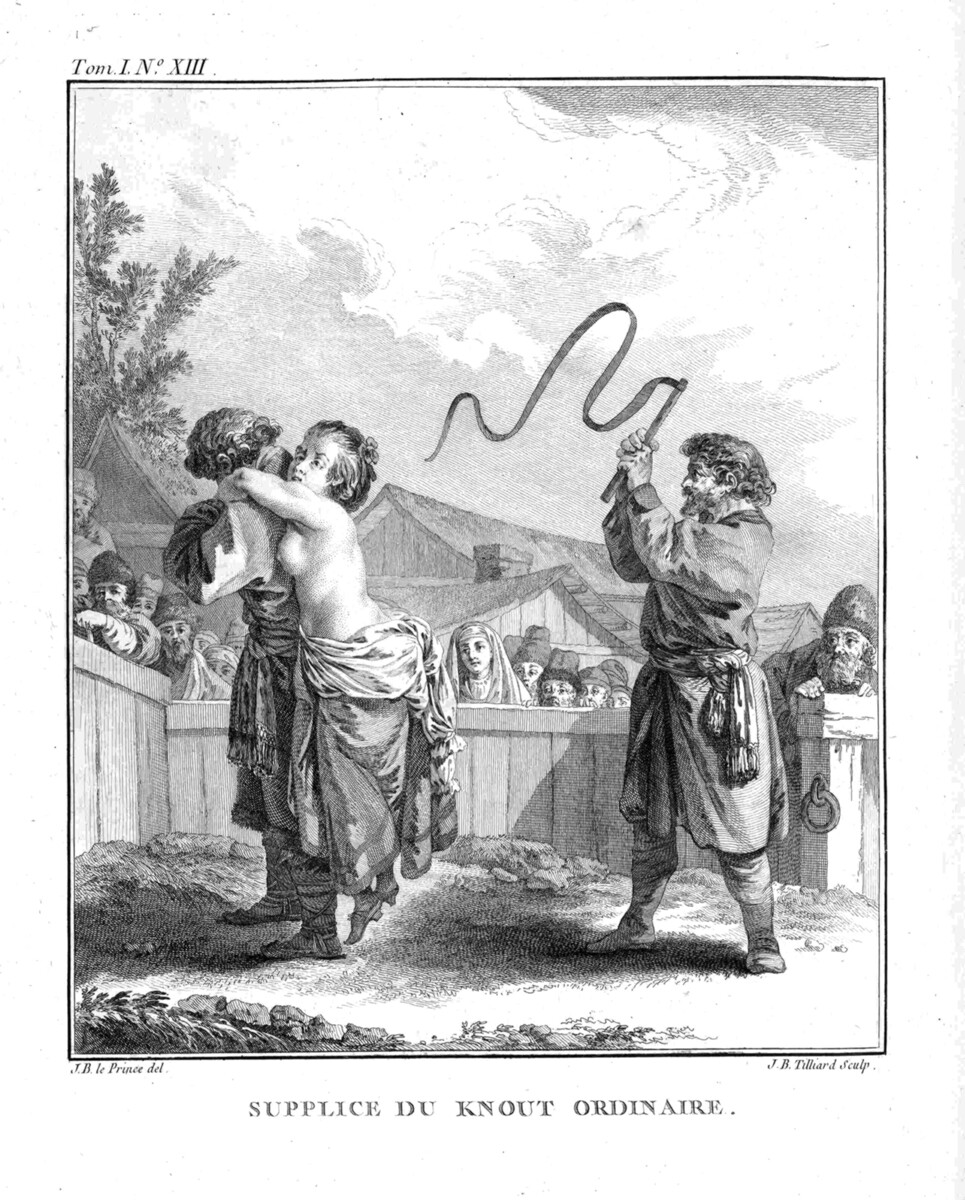

家庭内暴力のほとんどのケースは酔っぱらったときに起こった。ウスマニ出身のアタマンは、裸の妻をイラクサに座らせ鋤に縛り付けた。サミュエル・コリンズは、妻を鞭で殴り、ウォッカに浸したドレスを着せて火をつけた司祭について言及している。ある司祭は妻を鎖につなぎ、熱で真っ赤になった火かき棒で妻の体に焼き痕をつけた。

歴史上家庭内暴力による妻殺しと妻の自殺は非常に一般的だ。しかし、暴力や殺人の加害者は実際には罰せられなかった。女性に親族がいなかったり、教会が守ってやらなければ。

そのような場合でも、裁判所や教会は、殴られ拷問された妻を夫のもとに戻すことを決定することがほとんどだった。女性がこれに抵抗するには、どのような方法があったのだろうか。

教会の規則やロシアの法律によれば、夫は妻を「教育する」ことができるが「悪意を持って」それを行ってはならず、折檻したり妻の命を脅かしたりしてはいけない。ロシアの概念では「教育」とは「単なる」殴打で、罪になるのは「耐え難い」殴打であり「死を伴う」殴打であった。

もし妻が、夫が自分を殺そうとしていると思ったら、裁判に訴えることがあった。歴史上そのような訴えの数は非常に多い。たいていは妻自身が法廷に立ったか、妻の親族の男性が訴えた。

まず第一に父親または兄弟が生きている女性、特に彼らが裕福で力がある場合、おそらく夫は妻を殴らないだろう。ピョートル以前のルーシでは、人を殺すことは簡単だった。権力を持っていれば、そうすることは何よりも簡単だった。影響力のある親族のいない女性はどのように生き残ったのだろうか?

逃亡。ほとんどの場合、妻たちは自分の親族に頼って夫に対する請願書を作成するために実家に逃げた。このような時、妻たちは夫が自分の命を脅かしていると書いたが、これは離婚や裁判を起こす正式な理由として認められた。しかし、1646年プチーヴル出身の貴族の妻は、母親と子供を残して行き先構わず外国のリトアニアに逃亡し、夫が亡くなったことを知った時にやっと戻ってきた。

修道院への逃亡。主教や典院に助けを求め、修道院の共同体全般に、特に女子修道院に保護を求めることは非常に有効な手段だった。修道院には家庭内暴力から逃れた多くの女性が住んでいただけでなく、別の女と結婚するために自分の夫から強制的に剃髪させられた女性もいた。つまり、修道院では他のどの場所よりも女性であることの辛さが理解された。

国家反逆罪で夫を告発。狂った暴力夫に対しては汚い手を使うこともできた。妻は夫に対して、夫が皇帝殺害や国外逃亡を計画していると言って「国家反逆罪」で告発することができた。そのような告発を受ければ無実であっても、モスクワの牢獄で拷問によって死に至る可能性が最も高いだろう。しかし、この告発を証明することが重要だった。たとえば、偽の手紙を準備したり、夫が実際に外国に逃げるつもりだと証言してくれる、同じく拷問を受けている証人を見つけださなければならなかった。 そうでなければ、そのような密告をした女とその証言に署名したすべての人に死刑が待っていた。

公正な裁判。これは妻が自分のお金(手が付けられておらず、夫に属さない自分の父親からの相続など)や影響力のある親族または友人を持っている場合にのみ可能であった。そうでなければ、このような裁判では裁判所は自動的に夫に有利な判決を下した。

夫を殺害。最も絶望的な状況の妻は拷問者を排除した。計画殺人は生き埋めの刑が科されたため、妻はしばしば故意ではなかったことを証明しようとした。1629年、ムツェンスク出身のアグラフェナ・ボブロフスカヤは、眠っている夫をサーベルで斬り殺し「意図せずにやった。彼を愛していなかった」と明らかに矛盾した証言をした。しかし、アグラフェナは殺す意図はなく、自分はてんかんを患っていたと主張した。(近隣の住民は、彼女が以前にそのような病気にかかったことがないと証言したが)これがどのような結末を見たかは明らかではない。

ナーダ・ボシコフスカによれば、1647年にコズロフの街でアクリナと彼女の義理の兄セルゲイが拘束された。彼らはアクリナの夫で貴族のアルテミー・クチェネフを殺し、死体を川に投げ入れたのだ。殺害された男の息子は継母を訴え、継母はアルテミーが前の夫との間の8歳の娘を強姦したと証言した。その後アクリナは、アルテミーが一番目と二番目の妻を殺し、子供たちを強姦したことを知り、悪辣な夫を殺すことにした。この事件の結末も不明である。

妻が夫を殴ったり殺したりしなかったとは言えない。夫に対する家庭内暴力も存在したが、このような事例は非常に少数であった。

未亡人が夫の財産の法的な分け前を相続することができるため、夫が殺害されたこともあった。1625年、ベロゼロの町民であるドミトリー・エレメエフの妻は、浴場で夫をナイフで刺そうとし、次に木の杭で殺そうとしたが、夫は2度とも死ななかった。裁判で妻は「気が触れた」と言い訳し、鞭打ちの刑に処せられた。

ウスチュグ出身の射手は妻が眠っている自分を絞め殺そうとし、その後魔術で呪い殺すと脅されたと訴えた。クルスク出身のイコン画家の妻が 3 人の男を差し向け寝ている夫を殺した。この実行犯捕まったことは明らかになっている。しかし、未亡人になろうとした女性は、直接の殺人罪ではなく、証人や証拠を集めて、国家反逆罪や魔術を使ったという理由で夫を訴えた罪に問われた。

ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。