ピョートル大帝(1世)の娘アンナ・ペトローヴナと、ホルシュタイン=ゴットルプ公カール・フリードリヒの結婚式が1725年に挙行され、その際にも小人が登場して、新郎新婦と賓客を楽しませている。

「花嫁のテーブルに置かれたパイの中から…」。結婚式の様子を貴族フリードリッヒ・ベルヒホルツが説明している。「途方もないすばしこさで、とても小さいハンサムな小人が、急使のいでたちで飛び出した。急使は、ボトルとグラスを手に持って、王家の新婚夫妻の健康を祝して飲んだ。さらにこれと同時に、花婿のテーブルにあった別のパイから、羊飼いに扮したすばらしく美しい小人の女が現れた。羊飼いは、花婿に深々とお辞儀をし、居合わせた人々に一礼すると、パイの周りで踊った」

これは、ピョートル大帝の死から間もない1725年のことだ。当時ロシアは、欧州の大国としての地位を確立していたわけだが、いったいどこからこんな「娯楽」がやって来たか?実は、初代皇帝のピョートル大帝自身が始めたのだ。彼の子供の頃――ロシアは帝国ではなく「ロシア・ツァーリ国」だったが――、自分の部屋に小人を侍らせていたからだ。ピョートル時代以前には、ツァーリの宮廷にもさまざまな道化や小人がいて、ケーキから飛び出すよりもひどい屈辱に耐えなければならないことがしばしばあった。

『イングランド使節ジェローム・ホーセイを宝物部屋に招くイワン4世』。左下にイワン4世の道化がいる。

Alexander Litovchenko/ロシア美術館宮廷の道化は、イワン4世(雷帝)の治世にロシアに現れた。彼は初めてツァーリとして戴冠したロシア君主だが、イングランドのヘンリー8世(1491~1547年)の真似をしたのかもしれない。ヘンリーの宮廷には道化のウィル(ソマーズ)とジェーンが住んでいて、ヘンリーの儀式用の肖像画には、君主といっしょに描かれていた。

ソマーズは、宮廷の重要人物だった。彼は、王に直接話しかけることができ、王の浪費や蛮行について冗談めかして警告した。その後、彼は、エリザベス1世の戴冠式にも列席している。しかし、ロシア・ツァーリ国では、道化がそのような役割を果たしたことはない。その役割に近かったのは、ユロージヴイ、すなわち放浪無宿の「聖なる愚者」だった。

ウィル・ソマーズ(右)とジェーン(左)

Legion Mediaたとえば、聖ワシリイは、イワン雷帝を「イワシカ」と、ほとんど蔑称で呼ぶことがあったが、雷帝は、「聖なる愚者」を処刑させようとはしなかった。「聖なる愚者」の中には、精神病を患う人々が実際多かった。主はこれらの「祝福された人々」の口を通して語ると信じられていたのだ。

*もっと読む:ユロージヴイとは何者か?そしてなぜ彼らはツァーリたちから愛されたか?

一方、道化は、世俗の人々であり、道化を生業にしてきたわけではない。雷帝に仕えた道化は、リューリク朝の公であることさえあった。政治目的で、屈辱的な立場に落とされたのである。

ヨシフ・フョードロヴィチ・グヴォズデフ=ロストフスキー公は、当初、ツァーリの軍隊に仕えていたが、その後、道化になり、オシープ・グヴォズジと名乗らされた。作家・歴史家ニコライ・カラムジンによれば、「雷帝は、グヴォズデフ=ロストフスキーのある冗談に不満で、熱いキャベツのスープを彼に一杯注ぎかけた。哀れな道化は叫び、逃げ出そうとした。雷帝はナイフで彼を刺した」。

呼ばれた医者は、グヴォズデフ=ロストフスキーの死を確認しただけで、「ツァーリは、手を振って、死んだ道化を犬呼ばわりし、どんちゃん騒ぎを続けた」。

この場合、イワン雷帝はもちろん、政治目的の殺害をやったわけだ。周知の通り、彼は、自分の政策に反対した多くの公と大貴族を粛清した。ある者に対しては耳を切り落とし、またある者については、杖の先でその足を突き刺した。「聖なる愚者」も普通の道化も、ふつうはこんな扱いは受けなかった。

ウィル・ソマーズの版画

Public domainまた、イワン雷帝の宮廷では、彼とその招待客は、スコモローフの出し物も楽しんでいた。これは、その起源が異教時代に遡る芸人で、正教会は彼らを嫌った。スコモローフは、滑稽な衣装と仮面をつけて、面白おかしい場面を演じ、調教した熊に芸をさせ、シンバル、タンバリン、ドムラ(弦楽器)、笛、グースリ(弦楽器)などを演奏した。

*もっと読む:ロシアで最初に禁止されたミュージシャン:放浪芸人「スコモローフ」はどんな人たち?

ツァーリのアレクセイ・ミハイロヴィチの侍医、サミュエル・コリンズはこう書いている。「数羽の梟、数羽の椋鳥、数匹の空腹の狼、7匹の豚、それと同じくらいの数のつがいの猫を連れてきて、一斉に鳴かせてみよ」。ヨーロッパ人の耳には、スコモローフの楽器はそんな風に聞こえたのだ。

しかし、17世紀になると、スコモローフの芸は、音楽しか残っていなかった。ロマノフ朝初期のツァーリたちは信心深く、舞踏や仮面を許可しなかったので、音楽師だけが宮廷にとどまったわけだ。すなわち、「グースリ、ドムラ、ヴァイオリンの奏者たち」は、ロマノフ朝初代ツァーリ、ミハイル・フョードロヴィチの宮廷で祭日に、「一日中、日が暮れるまで、スルナ(オーボエの一種)とラッパを演奏し、ナクラ(打楽器一種)を打った」。

ミハイル・フョードロヴィチ、およびその息子アレクセイ・ミハイロヴィチの治世には、宮廷の、男性が住んでいた区画には(当時は男性と女性が分かれて暮らしていた)、しばしば外国人客が引見され、欧州の音楽師も現れた。たとえば、オルガニストなどだ。しかし、宮殿の奥深くでは、小人や身体に何らかの異常をもった者が17世紀を通して存在していた。

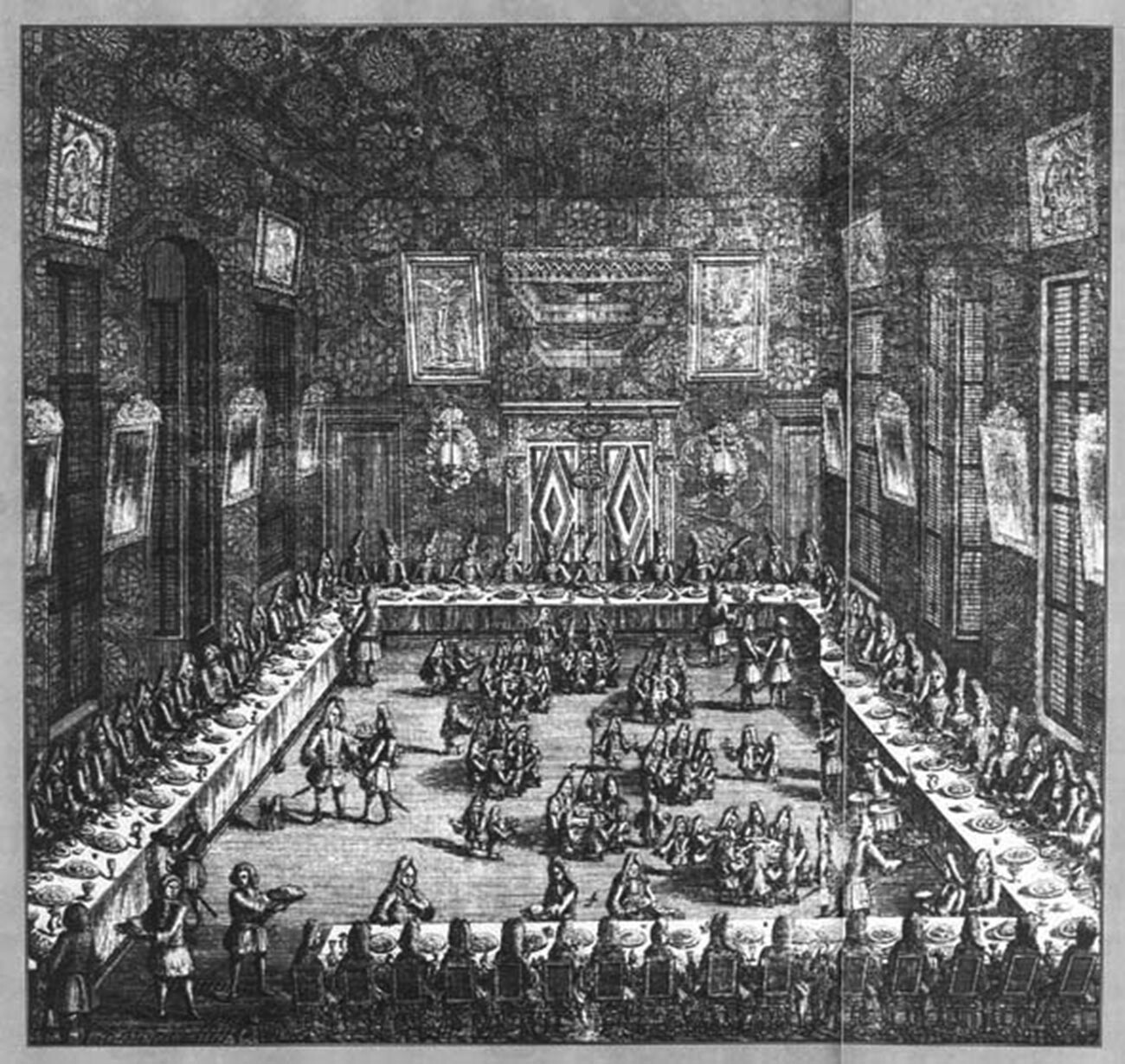

「小人の結婚式」

Alexey Zubov/プーシキン美術館ピョートル大帝時代になってさえ、小人たちは、ロシアの貴族と皇帝とともに暮らし続けた――それがいかに残酷に聞こえようとも、「生きている玩具」としてだ。

1710年に編集された『画集:モスクワの小人たち』は、プラスコーヴィア・フョードロヴナ(アレクセイ・ミハイロヴィチの息子、イワン5世の妻)とマルファ・マトヴェーエヴナ(同じくアレクセイ・ミハイロヴィチの息子、フョードル3世の妻)のもとに2人の小人がいたことを示している。

さらに、小人は、シェイン、サルティコフ、プロゾロフスキー、ホヴァンスキー、アプラクシン、ナルイシキンらのところにもいた――彼らは、古い家柄の大貴族の代表格だ。1710年のモスクワには、家付きの小人が計34人もいた。

幼いピョートル(やはりアレクセイ・ミハイロヴィチの息子で将来の大帝)のところにも小人がいた。彼は、幼少年時代は、古いモスクワの伝統に則って育てられたからだ。その小人が、幼い皇子の最初の「従者」となった。

ピョートルが成長すると、小人たちは、彼のいわゆる「遊戯連隊」の最初の兵士となり、この連隊がやがてイズマイロフスキーとプレオブラジェスキーの両近衛連隊に発展していく。かなり本格的な軍事演習だった、1694年の「コジュホフスキー行軍」にも、25人の小人からなる中隊が参加した。

ピョートルが9歳になったとき、彼の兄、異母兄フョードル3世は彼に、道化の通称コマール(「蚊」の意味)(ヤキム・ヴォルコフ)を与えた。言い伝えによると、コマールは、「銃兵の反乱」に際し、若きピョートルを救った。

1710年11月に皇帝ピョートルがこの小人のために結婚式を手配したことが、確かな事実として知られている。コマールは小人の「女王」、プラスコーヴィア・フョードロヴナと結婚した。その結婚式に先立ってピョートルは特別な指令を発した。「男女の小人すべてを集めて、モスクワからサンクトペテルブルクに送るべし」

ピョートル1世が行った「小人の結婚式」

Nikolay Dmitriev-Orenburgskyまた、皇帝は、すべての「矮人」の衣装を作るように命じた。「ロングコートとキャミソールは優雅で彩り美しく、金モールと銅製の金ボタン、剣とその帯、帽子が付いていた。ストッキングと靴はドイツ製だ。女性のドレスと下着もドイツ製。とにかく幻想的で洗練された衣装だった…」。皇帝はこのようにして、「ミニチュア結婚式」に客を集めたのである。

結婚式当日、新郎新婦は、正教会の儀式に則って結婚した。皇帝自身と、数人の大臣と大貴族、そして正装した72人の男女の小人からなるシックな行列が、教会への厳粛な行進に参加した。

彼らは教会から戻り、結婚を祝った。「老いも若きもすべての小人は、ドイツ風に洒落た豪奢な服を着て、ホールの真ん中の小さなテーブル数脚を占めた」。そして「偉大なる体躯」のピョートル(身長203㌢)とその招待客たちは、壁際に座った。食事、踊り、そして喧嘩にいたるまで、すべての出来事を見物するためだ。

現代人の目からすれば、それがいかに野蛮に思えようとも、デンマーク公使ユースト・ユーエルを含め、招待客にとって、これは特別変わったことではなかった。

「小人たちの飛び跳ね方、おどけた表情、しかめっ面といったら、想像の外だ!こうデンマーク公使は叫んだ。すべての客、とくに皇帝の満足は限りなく、これら72人の奇形の百面相を見ては、文字通り捧腹絶倒した」

ピョートルがアレンジした道化の結婚式はこれだけではなかった。1695年に彼は、道化ヤコフ・ツルゲーネフを結婚させている。結婚式には、本物の大貴族、御前待官(宮中の高官の一つ)、貴族会議に所属する貴族など、高官たちが出席した。

しかも高官らは、「雄牛、山羊、豚、犬に乗って登場した。滑稽な服を着たり、樹皮製の袋を体に巻いたり、菩提樹で作った帽子をかぶったり、派手に染めたカフタン(農民の裾長のコート)を着たりしていた。さらに、猫の足やリスの尻尾をつけて、藁の長靴を履き、鼠の足みたいな手袋をはめ、靭皮や藁の帽子をかぶったりしていた」

これらの衣装から次のことが分かる。結婚式の主催者だったピョートル大帝は、ロシア伝統の滑稽な文化に通暁しており、「スヴャトキ」の儀式から多くを借用した、ということだ。「スヴャトキ」は、年が変わることを祝う、ロシアの異教の祭日であり、冬至の後にお祝いが始まった。「スヴャトキ」の伝統的な遊びは、したがって、結婚式や葬式などの通過儀礼をパロディ化していた。ちなみに、ピョートルは小人の葬式も行った。

道化師コマール(ヴォルコフ)が1710年に結婚したことは既に述べたが、その彼の葬式が1724年2月1日に行われた。葬儀は、「ごく小柄な司祭が執り行った。彼は、当地のすべての司祭のなかから、背の低さゆえに特別に、この儀式のために選ばれたのである」。

故人は、小さな棺桶に納められ、小さな橇で運ばれた。橇は仔馬につながれ、貴族の少年たちが引いた。彼らは、宮廷の小姓だった。

小人の男女からなる葬列は、その背丈よりも長い元帥杖を持つ、小人の元帥が先導した。これと対照的に、行列の両側には、「50人ほどの巨大な近衛兵が、松明を持って歩いた」。また、「黒い喪服を着た、巨大な侍従4人が、やはり松明を手に歩いた」。

ピョートル自身も、側近のメンシコフ公爵ともに葬列に加わったが、彼らは喪服を着ていなかった。ここでもピョートルは、カーニバル的な楽しみを拒まなかった。たとえば、彼は自らの手で小人たちを巨大な橇に投げ込んだ。この橇は、コマールの追善の儀式に向かうことになっていた。

これはピョートルが参加した最後のカーニバル的式典だった。しかし彼の死後も、彼以降の君主たち、とくにモスクワの伝統で育てられた女帝アンナ・ヨアーノヴナの下には、小人と道化が宮廷で重要な役割を演じている。

アンナ・ヨアーノヴナの道化

Valeriy Yakobi/トレチャコフ美術館道化ゴリーツィンと女道化ブジェニノワの結婚式が行われたのはアンナの下で、新婚夫婦は、かの有名な「氷の宮殿」で初夜を過ごさなければならなかった。アンナの治世以後になると、ロシア帝国のこうした道化は、もはや過去の遺物となった。

ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。