ロシアの刑吏をめぐる歴史:死刑執行人が常に不足していた理由は?

イワン4世(雷帝、1530~1584)の治世に行われた恐るべき処刑は、そのほとんどが、彼の面前で、親衛隊員(オプリーチニキ)によってなされた。

イワン・ヴィスコヴァートゥイ(ヴィスコヴァートフ)は、雷帝の側近の一人で、ロシア外交官の「鼻祖」。ロシア初の外務省、「ポソリスキー・プリカーズ」の初代長官に、雷帝によって任命された人物だが、反逆罪で処刑される憂き目に遭った。オプリーチニキたちが交代でヴィスコヴァートゥイの手足を切断し、体を苛んでいった。

1698年の銃兵処刑

Mikhail Uspenskiy/Sputnik1698年、モスクワでの暴動、「銃兵の反乱」の後で、大量処刑が行われたが、ピョートル1世(大帝)は、5人の銃兵を自ら処刑した。それに続いて、彼の側近たち、ロモダノフスキー、ゴリーツィン、メンシコフも処刑を行った。

なぜツァーリと側近たちは、自ら処刑しなければならなかったのか?ロシアのエリートのすべてが生まれながらのサディストだったわけではないのに?

取引としての処刑

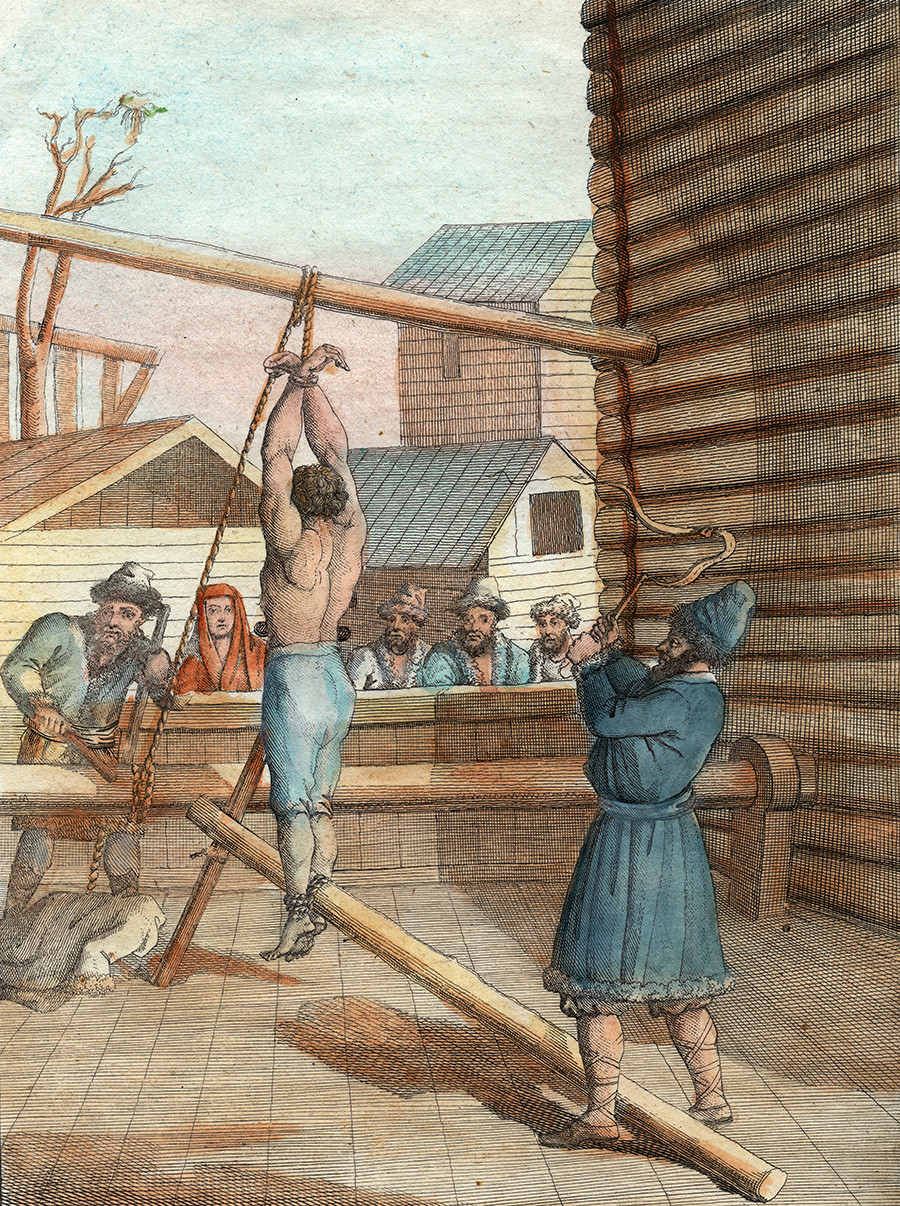

鞭打ちの刑、1800年

Getty Imagesロシアには、長い間プロの死刑執行人がいなかった。モスクワが独立した国家としての体裁を整える前は、ロシアの公たちの指揮下で、民兵による処刑が行われており、これは16世紀も続いた。

しかしその後、1649年に、ロシア・ツァーリ国の包括的な法典「会議法典」が導入され、刑吏は、死刑もさることながら、さまざまな体刑体罰を行うことが必要になった。

1681年5月16日、大貴族による身分制議会「ドゥーマ」は、すべての町のヴォエヴォーダ(地方長官)に対し、地元民のなかから刑吏を雇うように命じた。誰もこの職に就くことを申し出なかった場合は、「浮浪人」のなかから任意選ばれることになっていた。おかげで、「刑吏のいない町はなくなった」。年俸は4ルーブルで、あまり高くなく、陸軍兵士の6ルーブルよりも少なかった(当時、夕食は0.04~0.05ルーブルだった)。

明らかに、この法律は、刑吏がお金を稼ぐ方法をもっていたことを暗示する。鞭や棒で叩かれる刑を言い渡された者の近親者は、刑の軽減やお目こぼしのために金銭を払う用意があった。

こうした事情は、聖職者フリードリヒ・ザイダーによって詳しく説明されている。彼は、パーヴェル1世の治世に、外国から禁書を取り寄せたために、鞭打ちと追放を宣告された。

「私は、見せしめ用の杭に連れていかれ、そこで彼らは、私の手と足を結びつけた。刑吏が私の首にベルトを巻いて頭を縛り、背中をアーチ状にしたときに、きつく締めつけたので、私は痛みで叫び声をあげた。彼らが準備万端を整え、致命的な打撃を与えるべく私の背中をむき出しにすると、刑吏が私に近づいた。私は、最初の一撃で死ぬと思っていた…突然、何かが空中で口笛を吹いた。 それは鞭の音で、あらゆる鞭の中で最も恐ろし気なものだった。しかし打撃は、私の体に触れることなく、ズボンのベルトをかすっただけだった…」

刑吏は、何人かの善意の人から賄賂を受け取ったので、フリードリヒ・ザイダーは、形式的に「処刑」されただけだった。こうした賄賂が刑吏の主な収入になっていた。多くの囚人には、彼らを助けたいと願う近親者がいたからだ(鞭打ちは死に至りかねなかった)。

それでも、刑吏になりたいと望む者は多くなかった。大方のロシア人は、この恐ろしい「技術」を忌避していたので。

見捨てられた職業

罪人の額に行った烙印、19世紀初め

Demidov Family Museum; Archive photo正教会は刑吏を嫌っていた。正教会の世界観からすると、刑吏は、慈悲ではなく貪欲を選んだというわけだった。そのため、この職業の人々は、正教会の聖体機密その他の機密(カトリック教会の秘跡に相当する)に与ることを許されなかった。

刑吏はまた、多くの人々から忌避された。刑吏は、コミュニティから離れて住んでいて、他の人々と同じテーブルで食事をし、友達になるのは不自然だと考えられていた。

1740年代には、刑吏がかなり不足していたため、元老院は、刑吏の賃金を9.5ルーブルに引き上げた。パーヴェル1世の治世には、20ルーブルに引き上げられたが、効果はなかった。

刑吏の職を望んだ者はほとんどいなかった。1805年に政府は、元犯罪者から刑吏を雇うことを許可した。ただし、比較的軽い犯罪で有罪判決を受けた者だけが対象で、具体的には逃亡者、泥棒、詐欺師などだった。

シベリア流刑になる囚人のほとんどは、中央ロシアを出発する前に鞭打ちを受け、烙印を押されなければならなかったが、刑吏なしには、これはできなかった。そのため、1810年代までには、ほぼすべての刑吏がこのように「徴募」されるようになっていた。実のところ、これはお金の節約にもなった。自らの意志で雇われた刑吏は、賃金を当然のものとして要求したが、囚人から採用された刑吏には、時々しか支払われなかったからだ。彼らの立場は、彼らに事実上何の権利ももたらさなかった。

非情になる訓練

鞭打ちの刑

Getty Images刑吏は、主に刑期を務めている囚人だったから、当然、監獄にいた…。それでも、彼らはより多くの自由を認められており、その多くは靴屋や仕立て屋だった。

しかし、彼らは「技」を磨かなければならなかったので、白樺の樹皮で人形を作り、鞭打ちの練習をしていた。この技磨きの修業は約1年間にわたり、毎日講習を受けなければならなかった。

だから、新参の刑吏は、見習いの時期がとても長かった。新米たちはとりわけ、死刑執行を目の当たりにしながら、血と悲鳴に動じないようになることを学んだ。

19世紀初め、ロシアには刑吏がほとんどいなかったので、彼らはさまざまな地域へ「出張」に出かけた。ロシアの一部地域の刑務所は、刑吏が皆無だった。刑吏が到着したときは、ふつう数十人が監獄内で処刑を待っていた。

刑吏は、1~2日間滞在して仕事を終えると、別の町に向かった。しかし、何百人あるいは何千人もの人々を罰する必要があったときは、出張は何ヶ月も続いた。

画家ラヴレンチー・セリャコフは、19世紀の死刑が通常どのように行われたかを振り返っている。

「鞍馬が閲兵場の地面に据え付けられた。2人の刑吏が近くを歩いていた。25歳くらいの男で、がっしりした体格で、筋肉質で肩幅が広く、赤いシャツ、襞のついたズボン、そしてずんぐりしたブーツを履いていた。閲兵場周辺にはコサックと予備大隊が配置され、その背後には囚人の近親者が群がっていた」

「午前9時ごろ、囚人が刑場に着いた。ぜんぶで25人だ。彼らは、順番に鞍馬に乗せられた。最初の囚人は、鞭打ち101回だった。刑吏は、鞍馬から15歩離れると、鞭を雪中にひきずりながら、ゆっくりと囚人に歩み寄った。刑吏は近寄るや、右手で鞭を高く振り上げた。空中に笛のような音が響き、打撃が加えられた。

刑吏は、一撃ごとに鞭から、左手に溢れるほどの鮮血を拭いていたから、たぶん最初の一撃でざっくりと皮膚を切り裂いたようだ。囚人は、ふつうは最初の打撃で鈍いうめき声を発するものの、すぐに無言となり、その後、肉片さながらに切り刻まれてしまう。

20~30打した後で、刑吏は雪上に置かれていた酒瓶に近づき、ウォッカを1杯注ぎ、ぐっと飲み干すと仕事に戻った。これらはすべて、非常にゆっくりと行われた」

1863年4月17日、皇帝アレクサンドル2世は、ロシアにおける体刑(鞭打ち、列間笞刑、烙印など)を禁止したことで知られる。そのため、現役だった数人の囚人・刑吏は、ふつうの囚人として刑務所に戻り、残りの刑期を務めた。

1879年4月、地方の軍法会議が、軍内において死刑を科す権利を与えたが、ロシア全土で死刑執行人は1人しかいなかった。フロロフという姓の男だ。彼は、軍に護衛されつつ、都市から都市へと旅し、死刑囚を絞首刑にしていった。

ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。