ロシア中世のセックス事情:禁欲、不倫、中絶、避妊…

ピョートル時代の前には、最も残酷な死刑の一つは、子供を殺した女性に科されるものだった。彼女らは、生きながらに胸の深さまで埋められ、飢えて死んだ。

古代からロシア人は、私生児が生まれる可能性を減らすか無くそうと努めてきた。正教会は婚外交渉をさまざまな形で禁じ、罰則を設けた。もちろん、これは、中世のロシア人が婚前、婚外交渉を行わなかったことを意味しない。

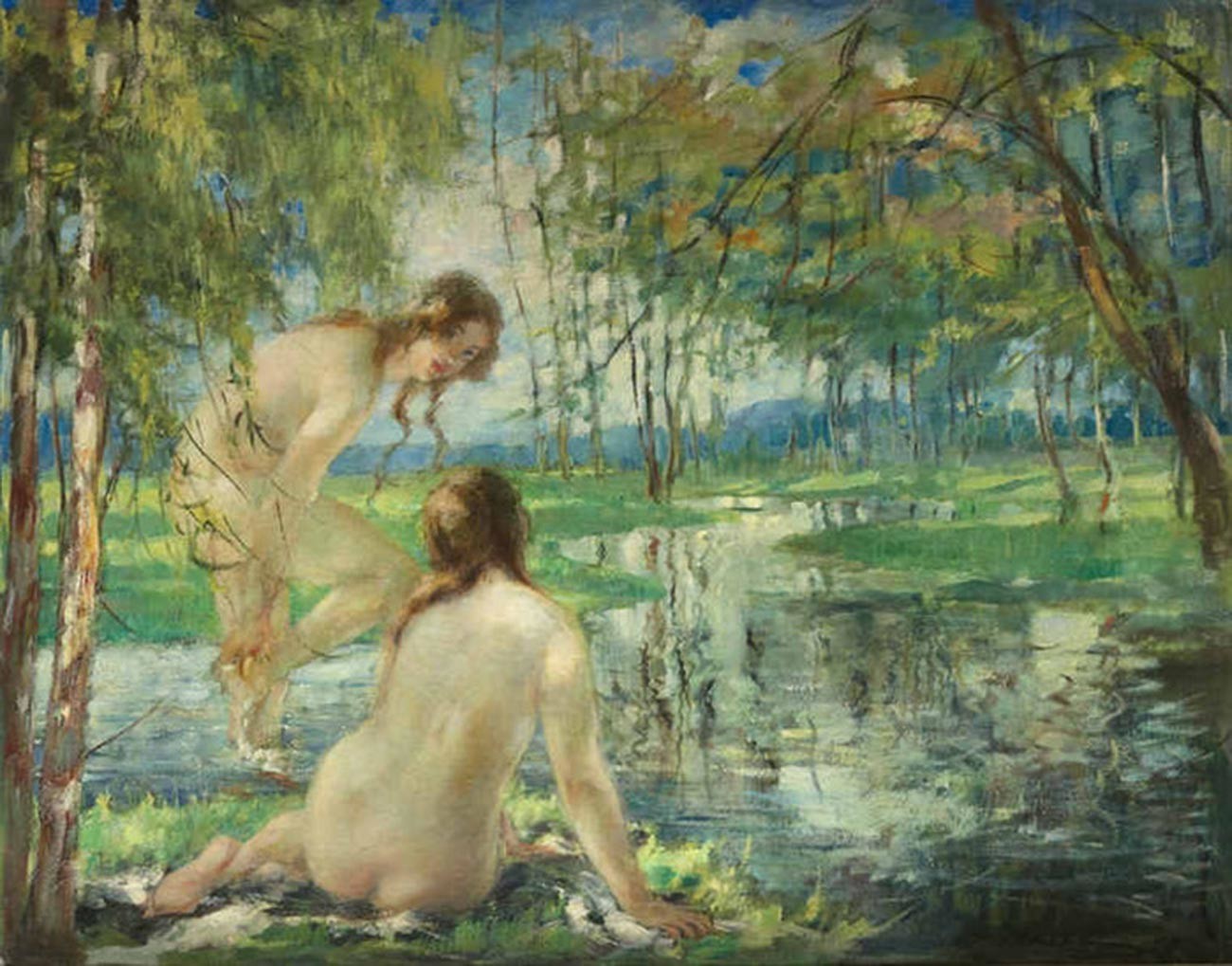

「私のきれいな体を見て、抱いて、愛して!」

18世紀以前のロシア人の性生活については、あまり歴史的資料がない。その主な理由は、正教会がこの種のことがらを「淫ら」だと考えていたから。

もちろん、司祭たちは、信者の懺悔であれこれ耳にしたが、それらを記録しなかったのは当然だ。だから、歴史家は、いろんな資料から少しずつ実像を再構築していかなければならない。

「私の心は、私の体と同じように燃えます。私の魂は、あなたのために、あなたの体と顔立ちを見て燃え上がります!」。これは14世紀の某女性が書いた恋文だ。17世紀までには、セックスの控えめな描写が世俗文学に登場する。

歴史家ナタリア・プシカリョワは、このテーマの第一人者だ。彼女はそれに関連して、『七人の賢者の物語』を引用している。これは、道徳的な一連の物語で。17世紀にポーランド語からロシア語に翻案された。

「『ああ、私の愛しい人、あなたの好きなようにして。恥ずかしがることはないわ!』…彼女は こう言って、胸をはだけて、『私のきれいな体を見て、抱いて、愛して!』と叫んで、見せびらかした」

なぜ教会は、この程度の描写をあんなに警戒したのか?

近世のロシアでは(ロシアでは17〜18世紀以前)、専門的な医療が行われない場合、生殖器系の問題は、命取りになりかねなかった。また、乳幼児死亡率は非常に高かった。

これらの理由から、ロシア人の大多数にとって主要な道徳的権威だった教会は、出産を奨励するとともに、婚外交渉を抑制しようとした。

中世ロシアにおける中絶と禁欲

18世紀以前のロシアにおける避妊の問題については、教会における懺悔に関する記録が、重要な情報源になる。プシカリョワの書くところによれば、「(胎児)を孕む可能性があるのに産みたくない」女性が懺悔したケースについて、多くの資料があるという。

中絶は子供の殺人と同等に扱われた。胎児を殺せば、5年間の懺悔と精進をもって罰せられた。すでに「人間の特徴」を備えていた胎児を殺せば、7年間、新生児殺しは15年間、それぞれ罰せられた。

この種の罰は、どのくらいの頻度で科せられていたか?はっきりとは分からない。しかし、植物性避妊薬の使用も非難された。1656年の記録によると、避妊に対し、教会は7年間の懺悔と精進を罰として規定した。これは、「人間の特徴」を備えた胎児の中絶の場合と同じだ。

では、セックスそのものについてはどうだったか?ふつう、それは結婚と特定の日にのみ許され、4回にわたる正教会の精進期には禁じられた。つまり、禁欲日の数は、春は50日、夏は8~42日、8月は13日、冬は約40日。さらに、水曜日、金曜日、土曜日、日曜日、およびすべての教会の祭日には、やはりご法度。だから、セックスできる日数は、1年に50日ほどしか残っていなかった。こうした禁止が絶えず破られていたのは当然だ。

「そして、天使さながらの美が曝け出された」

17世紀になると、とくに、敬虔な正教徒だったツァーリ、アレクセイ・ミハイロヴィチ(1629~1676)の治世には、教会は性生活に関するあらゆる言及を禁止し、裸体をさらすことは、どんな形でも厳禁となった。貴族の女性たちは、木造の宮殿で暮らし、使用人に守られ見張られていた。夫婦は貞操を守らねばならなかった。ヤロスラヴリの17世紀の教会にあるフレスコ画は、地獄に堕ち、姦淫のために罰せられている女性を描いている。蛇が彼女の乳首を噛んでいる。

この種の抑制は長く続きようがなかった。この時代にはすでに、文学でのセックスの扱いが緩み始めているのが分かる。

17世紀には、『ピョートルの物語:黄金の鍵』(フランス起源で、ポーランド語から翻訳)が、教会の道徳にあまり従わず、読み書きのできるロシアの都市住民の間で人気を博した。

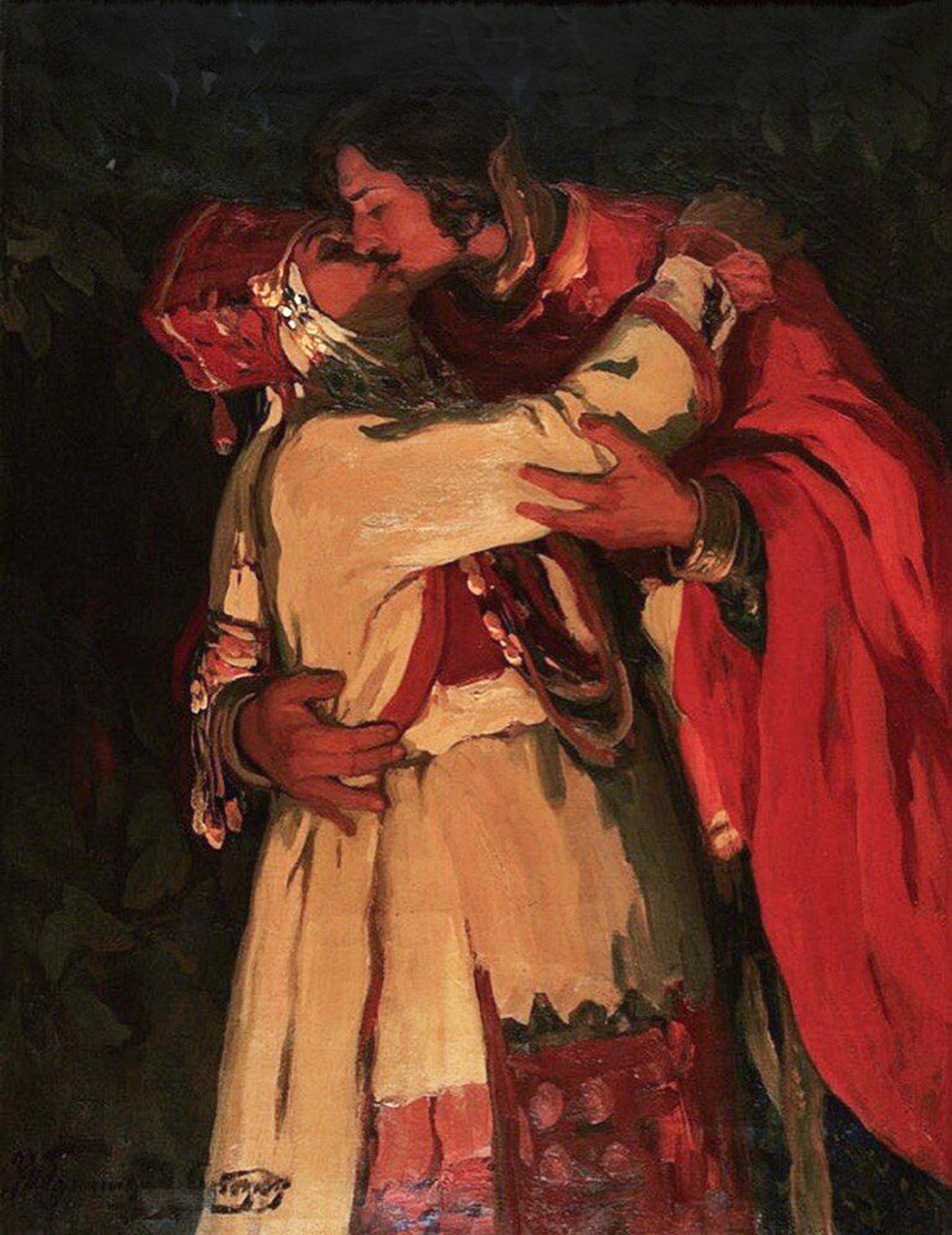

これは、ある男の物語で、彼は、恋人を両親の家から駆け落ちさせ、肉体関係をもったが、二人とも何年も彷徨しつつ祈らなければならなかった。そして、罪を免れるために、厳しい精進、苦行を行う。

それでも、この物語には性描写が一応はある。

「彼は、彼女の色白の美しい顔立ち、薔薇色の唇、そして…が好きだった。…そして彼は、自分を抑えることができず、彼女の白い体をもっと見たいと思い、ドレスの胸のところをはだけた…すると、天使さながらの美が現れた」

17世紀のロシア人の性生活が、教会の戦術に関係なく「活況を呈していた」ことを示す事実はふんだんにある。1641年、ツァーリの秘密警察は、媚薬をつくった「魔女」、ダリヤ・ロマキナの一件を調査した。

ドイツ人旅行者でロシアに駐在した外交官、アダム・オレアリウス(1599~1671)は書いている。17世紀には、モスクワの多くの女性が、夫の性的能力を高める食品を準備するのが普通だった、と。

同じく17世紀に、勃起能力を高める庶民の呪文が初めて登場している。これは、当時の農婦も、男のその方面を強めたがっていたことを示唆する。先ほど触れた『7人の賢者の物語』には、女性が男性を性交に誘い込む描写もある。これも17世紀の作品だ。

さらに雄弁に状況を語るのは、17世紀のロシアのことわざだ。これらは、どんな作品や資料よりも現実をうまく捉えている。

ほんの数例を挙げると、「お客が来ないときは、夫と一緒に投獄されているようなもの」。「よその家の夫はいいけど、彼と過ごす時は永遠ではないし、自分の夫はお荷物だ」

これらのさまざまな事実を総合すると、17世紀末には、つまり、ピョートル大帝の包括的な改革の前夜には、ロシアの性生活は解放が必然的だったことが分かる。そしてピョートルはそれを実現し、ロシアを近代国家に変え、ロシア人の生活における教会の役割を大幅に縮小した。

こうして、少なくとも大都市では、ヨーロッパの習慣が数多く持ち込まれ、「金銭で贖う愛」も次第に利用できるようになった。少なくとも貴族にとっては、ヨーロッパ式の恋愛観、性愛観が正教の信仰と抑制に取って代わった。一方、ロシアの農民にとっては、性の革命はまだまだ先の話だった。

ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。