ロシア帝国を騒がせた四人の天才的詐欺師たち

1. 美貌の女詐欺師「黄金の手のソーニカ」

鎖につながれているソーニャ

Public domain「それは、小柄でやせっぽちで、もう白髪になった女で、皺くちゃの年寄りじみた顔をしていた…。この女を見ると、つい最近まで看守をたらしこむほど美しかったとは信じられない」

その女とはソフィア・ブリュヴシュテイン(1846~1902)。暗黒街では、大泥棒の山師として、「黄金の手のソーニカ」の通称で、その名を轟かせた。女泥棒の末路をここで描いているのは作家アントン・チェーホフだ。

作家がソーニカを見たのは、1890年、サハリン(樺太)でのことだ。そこで彼女は服役しており、その犯罪歴の栄光の時期は既に過去となっていた。

しかし、1860年代~1870年代には、ワルシャワ近郊の小さな村で生まれたユダヤ人、ソフィア・ブリュヴシュテインは、ロシア全土とヨーロッパを大いに騒がせたものだ(彼女は5つの言語を知っていた)。窃盗を組織したり、一般人から多額の金品をだまし取ったりしていた。

ソーニカの手口は、大胆不敵かつ才気あふれるもので、何に対しても躊躇しなかった。貴婦人を装って、ホテルに潜入し、他人の部屋に入り込んで、金目の物をごっそり盗んだ。また、宝石店から、付け爪の下や口の中にダイヤモンドを隠して持ち去った。貴族や商人になりすまして、素朴で善良な人柄に見せかけたので、誰もがお金でも宝石でも彼女にあっさり手渡すほどだった。

ソーニカは、再三逮捕されて裁判にかけられ、時には投獄された。しかし、彼女は看守を誘惑して、いっしょに脱獄してのけた。ソーニカに対する裁判の一つに出廷したある陪審員は、讃嘆してこう言った。「この女は何百人もの男をたらしこめる」

しかし、時とともに、ソーニャの美貌は色褪せ、泥棒稼業でもツキが落ち始めた。彼女は、生涯の最後を流刑先のサハリンで過ごしている。とはいえ、この神出鬼没の泥棒が逃亡に成功して徒刑を免れ、オデッサかニューヨークで晩年を送ったという伝説もあるが。

2.「ハートのジャックのクラブ」(「ハートのジャック」は、ロシア語では「上流社会の詐欺師」という意味もある)

1871~1875年、ロシアでは詐欺師の大規模な組合が活動していた。この組合には、リューリク朝の血を引くドルゴルーコフ公爵から、娼婦、モスクワの「どん底」の住民にいたるまで、40人以上が入っていた。「ハートのジャックのクラブ」というあだ名は、捜査官が考えついたもので、当時のフランスの通俗探偵小説から借用した。この小説には、呆れるほど大胆不敵な泥棒集団が登場する。

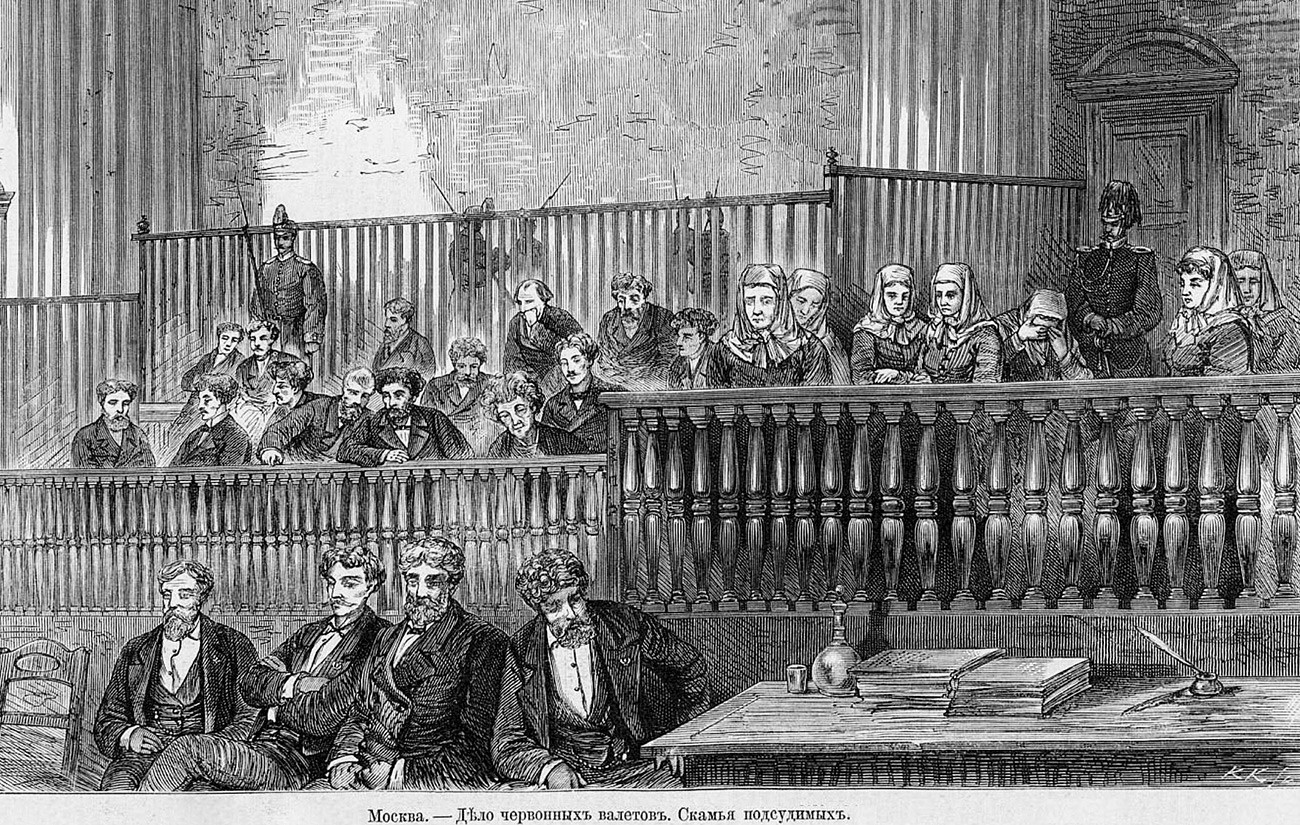

「被告たちは約60件の様々な犯罪で起訴され、その被害総額は30万ルーブルを超えた」。1877年に行われた「ジャック事件」の裁判について、弁護士アレクサンドル・ズヴャギンツェフは書いている。

また「モスクワ報知」紙によると、「傍聴席はぜんぶ埋まった」。誰もが、暗黒街の大物の裁判を傍聴したがった。

ジャックたちは、いろんなことをやった。ダミー会社をつくり、そこに就職した人々に保証金を要求したり、偽金を印刷したり、時には金持ちに一杯飲ませてだましたり、借用証書にうまく署名させたりした。

裁判の結果、被告45人のうち19人は無罪となり、他の者は様々な刑期でシベリア流刑となった。

3. ニコライ・サーヴィン(騎兵少尉サーヴィン)

この詐欺師の経歴は、裏付けが難しい。その経歴が主に彼自身の話に基づいているからだ。ニコライ・サーヴィンは、生涯を通じて大ぼらを吹き通した。知られているのは、彼が貴族の出身で、しばらくの間軽騎兵として軍務についていたことだ(そのため、彼は一生「騎兵少尉」のあだ名で呼ばれた)。が、その後は、まったくの伝説となる。

サーヴィンによると、彼は若い頃、文豪レフ・トルストイと親しかった。また、アレクサンドル3世の従兄弟、ニコライ・コンスタンチノヴィチ大公を手助けして、大公の母親からダイヤモンドを盗んだという。これらの伝説の真偽を確かめるのは不可能だ。

さらに、サーヴィンがジャーナリストのウラジーミル・ギリャロフスキーに語ったところによると、1887年に、すんでのところでブルガリアの玉座にすわりそうになった。当時、ブルガリアは空位であり、摂政ステファン・スタムボロフは、トゥールーズ=ロートレック伯爵を候補として検討したが(そういう変名でサーヴィンはヨーロッパを旅行していた)、結局、思い直したという。

「私はロシア人、スラヴ人だから、もしブルガリアの公になっていたら、ビスマルクとイギリスが据えたどこかのドイツ人なんかより、はるかに多くの利益をロシアにもたらすことができたろうに」。サーヴィンは、昔を振り返ってこう嘆いて見せた。

「騎兵少尉サーヴィン」の実際に文書で裏付けられた犯行について言えば、「黄金の手のソーニカ」の男性版という感じが強くする。ソーニカと同じように大胆不敵で、ロシアとヨーロッパを股にかけ、多種多様な手口を駆使し、ものの見事に危機を脱することができた。金持ちになりすまし、他人の名を名乗り、金持ちの女相続人と結婚し、財産を手にした。要するに、サーヴィンが金のために使わなかった巧妙で厚顔無恥な手口はほとんど無い。

サーヴィンは1911年に逮捕、投獄され、1917年のロシア革命まで服役していた。釈放されると、この稀代の詐欺師は、共産主義政権からはるか彼方の極東へ逃れ、そこで1937年に死んだ。

4. ゴフマン(ホフマン)兄弟

このリストの他の詐欺師たちとは異なり、シェプセリとレイブのゴフマン兄弟は、ウクライナのオチャコフ市出身の商人の出で、ロシア全土に名を馳せたわけではない、また、そんな名声を求めもしなかった。だが彼らは、世界最高の美術の殿堂の一つ、フランスのルーブル美術館をまんまとだましおおせた。

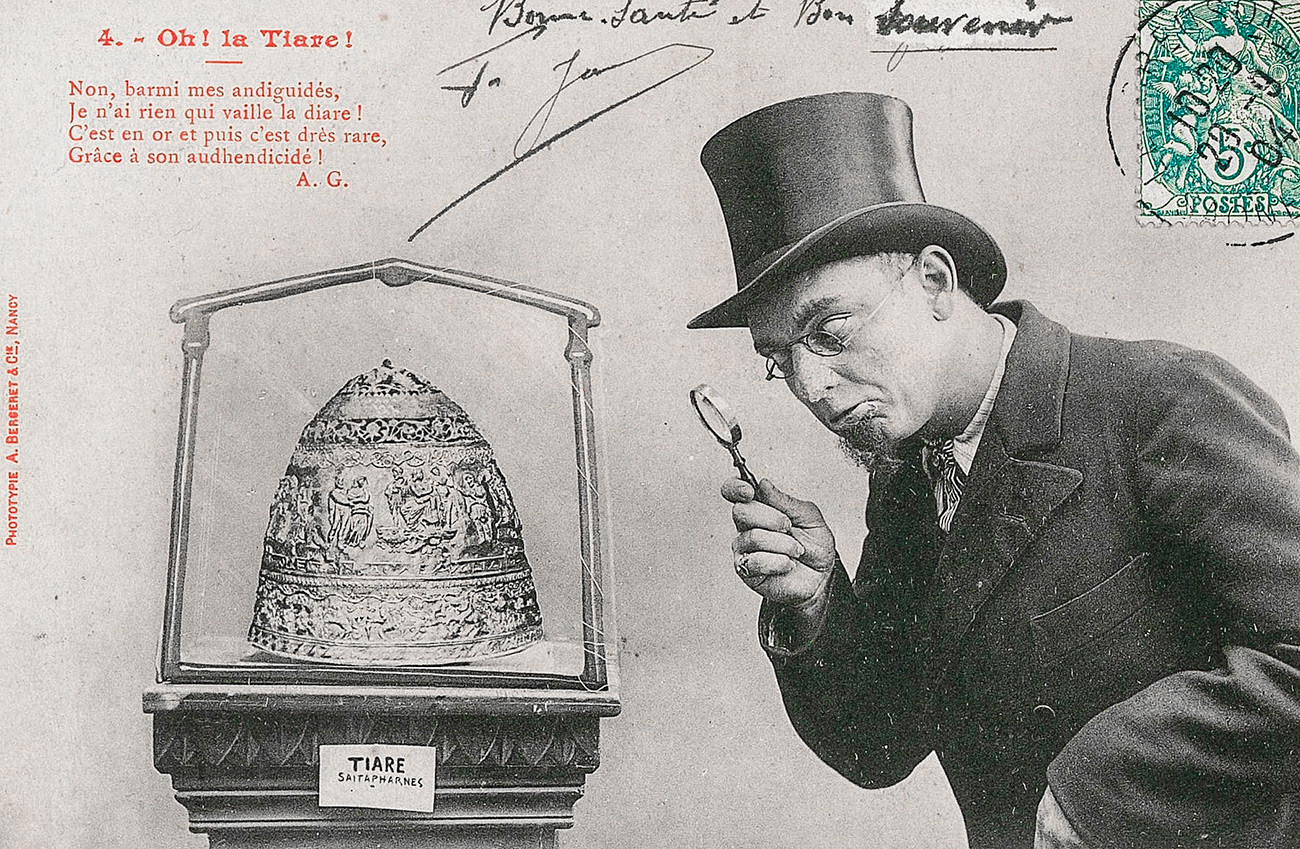

ゴフマン兄弟は、歴史的な遺産の偽物の販売をもっぱら行っており、1896年には途方もなく有利な取引をした。ルーブル美術館は兄弟から、紀元前3世紀のスキタイ王サイタフェルネがかぶっていたという黄金のティアラを買った。ところが実は、この「古代遺産」は、オデッサの宝石商イズライリ・ルホモフスキーが制作したものだった。

この物語の真のヒーローはルホモフスキーだ。ゴフマン兄弟とは違って、彼は正直な人間であり、自分が作ったティアラが古代遺産の触れ込みで売られるとは思いもしなかった。しかし、その手口が図に当たったため、ヨーロッパの学者たちは、この「美術品」が本物だと確言した。

「当代最高の考古学者と美術史家が専門家として招待された。そして、彼らのほぼ全員が異口同音に、それがサイタフェルネのティアラで、古代の芸術家の手になる、真に価値ある創造物であると確認した」。郷土史家アレクサンドル・グンは、この事件について書いている。

しかし、この詐欺で大儲けしたのはゴフマンだ。なにしろ、ルーブル美術館は、ティアラに当時の金で20万フランも支払ったのだから。

が、やがてドイツの考古学者アドルフ・フルトヴェングラー(名指揮者ヴィルヘルム・フルトヴェングラーの父)がティアラの真贋に初めて疑問を呈すると、フランスの学界に激震が走った。

「ティアラが偽造された可能性は、文化的大国としてのフランスの名声を直接脅かすものだった」。Aviva Briefelは、自著『詐欺師たち:19世紀における美術品の偽造とその正体』で、こう説明している。

ようやく7年後の1903年、ルーブル美術館は、偽造の事実を認めざるを得なくなった。ルホモフスキー自身がパリにやって来て、ティアラの装飾の一部のレプリカを見せて、自分がその作者であることを証明したから。

控えめな宝石商は、一躍有名人になり、ルーブルの学芸員は、ティアラを現代美術のホールに移さねばならなかった。ゴフマン兄弟について言えば、もちろん彼らは金を返すことなど考えもしなかった。

「ロシア・ビヨンド」がLineで登場!是非ご購読ください!

ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。