ロシアのツァーリが「地上における神の代理者」とされたわけ

皇帝ニコライ2世、ボリス・クストーディエフ画

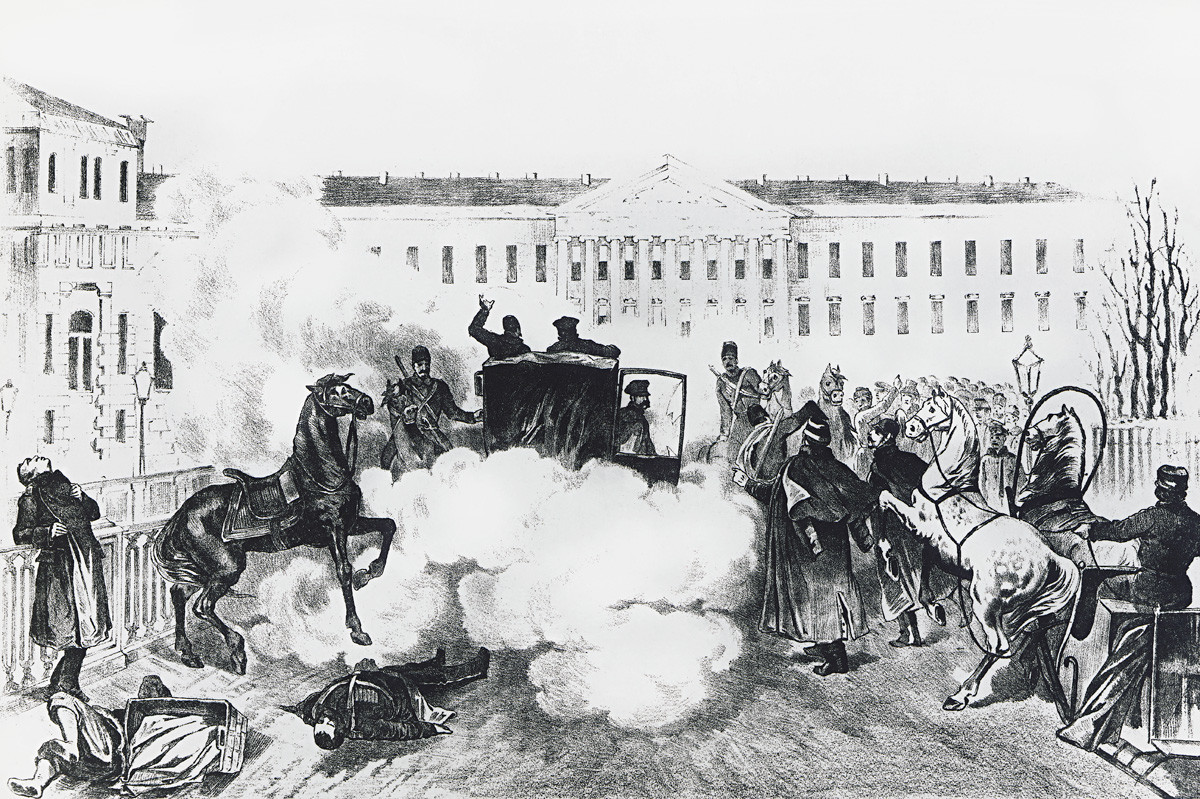

Russia Museum1880年代初めに極左集団「人民の意志」のテロリストたちがアレクサンドル2世の暗殺を企てたとき、彼らは「抑圧者」のツァーリの死による衝撃を当てにした。つまり、ロシア全土に激震が走り、一斉に蜂起するであろうと。

アレクサンドル2世の暗殺

Getty Imagesところが「人民の意志」がツァーリを暗殺したその結果は、期待とは真逆だった。自由主義者たちでさえ、皇帝の死を悼み、「人民の意志」は解放者として歓迎される代わりに、悪逆非道の怪物と宣言された。そう、それ以外ではあり得なかった。大抵のロシア人の目するところ、ロシアのツァーリが罪悪を冒すことなどあり得なかった。なぜなら、彼は、地上における神の代理者であったから。

今では、最後のロシア皇帝が退位してから100年以上が経つ。それでも、ロシア人の支配者に関する集団的記憶はなおも生き続けている。すなわち、ロシアの支配者の権力は、法や国民の意志ではなく、神自身にその源をもつという観念である。まさにこのために、ロシア人は、何か災厄が起こっても、皇帝ではなく、彼以外の誰かを――大貴族や大臣を――非難するのが常だった。

では、ツァーリと神との関係とはどのようなものだったか?

天の息子たち(天子たち)

人類の歴史を通じ、あらゆる文明は、神(多神教なら神々)と支配者との関係について独自の見解を有していた。古代エジプトでは、ファラオはホルス神を地上において具現するものと考えられていた。一神教のなかった古代中国では、皇帝は「天子」とされ、その権威はあたかも運命であるかのように従順に受け入れられていた。

ローマ帝国では、皇帝は臣民になり代わって犠牲を捧げ、慈悲、幸運、豊作などを神に請い求めた。この点で、ローマ皇帝は、臣民の最高司祭の役割を引き受けていた。

だが、キリスト教の考え方は違う。パウロの「ローマの信徒への手紙」(13:1)には、こんな箇所がある。「人は皆、上に立つ権威に従うべきです。神に由来しない権威はなく、今ある権威はすべて神によって立てられたものだからです」(『聖書』新共同訳)。

また「箴言」(8:15)にはこうある。「わたしによって王は君臨し、支配者は正しい掟を定める」(『聖書』新共同訳)。

キリスト教が出現すると、ローマ皇帝に関するイデオロギーは変わった。神学者エレーナ・カウパによれば、神を恐れるキリスト教徒にとって、権威は次のような意味をもっていた。つまり、権威は、キリスト教徒が「永遠の命」に備えるのを助けたのだという。

「皇帝は、民衆の宗教的救済が責務であった」。皇帝の権威に関するこのビザンティン(東ローマ帝国)の概念は、ルーシ(ロシアの源流となった国家)によって借用され、適用された。

ツァーリとローマ教皇

ニコライ2世のの載冠式 、ヴァレンティン・セローフ画

Russian Museumビザンティンの支配者の精神的な権威――そして、ロシアのツァーリの精神的権威――が、ローマ教皇のそれと異なる重要なポイントは何だったか?

カトリック教会は、教皇はキリストの最初の使徒、ペテロの後継者であると主張している。「わたしの小羊を飼いなさい」(「ヨハネによる福音書21:15」〈『聖書』新共同訳〉)。

しかしロシア正教会は、カトリック教会の見解に異議を唱えている。すなわち、教皇は、地上におけるイエス・キリストの教会を支配しておらず、絶対的な権威からはほど遠い、ある種の特別な地位にすぎないとしている。

正教の神学者によると、「油そそがれた者」またはメシアは、一人にのみ授けられた地位であり、それはイエスであった(この名は、ギリシャ語の「油そそがれた者」に由来する)。

ただし、ビザンティンおよびロシアの世俗の支配者は、神の使者、代理者の役割も担っている。これは重要な違いだ。神の代理者としての役割において、皇帝(またはツァーリ)は絶対的な権力をもつが、同時に、神に対する絶対的な責任も負っている。

それで、結局どういうことになるか?皇帝は神の法に従わなければならないが、地上の法は自分で書くことができるわけだ。結構なことではないか!

神に対するその責任の一部は、正教の信仰が危機に瀕したときに国をそこから救い出すことにあった。例えば、宗教における問題の解決を指導し、会合を組織し、聖職者の間の争いやスキャンダルに際して審判者として行動するなど。

だから、実権を掌握したイワン雷帝は、1551年に直ちにいわゆる「百章会議」(ストグラフ・ソボール)を開催して、典礼などをめぐる多数の議論に終止符を打ち、ロシア正教内の論争を鎮めようとした。

捨てられぬ義務

アレクサンドル2世の載冠式

Russian Museumしかし、絶対的な権力には絶対的な責任もともなう。ロシアの支配者は、自分の生涯がこの義務に捧げられるべきことをよく知っていた。ちなみに、ロシアの戴冠式は、この「誓約」を目に見える形で宣言するものだった。「戴冠式(Coronation)」は西洋の言葉であり、ロシア語では、このプロセスは「ツァーリへの塗油」または「ツァーリ国との結婚」と呼ばれた。

これは、非常に重要な違いで、単に「戴冠式」と翻訳すると違いが分からなくなってしまう。

皇帝に油を注ぐことは、皇帝とその臣民との「結婚」の象徴だった。宗教的にはすべての結婚が天上においてなされるように、皇帝はその国と結婚し、この最も神聖な結合から逃れることはできなかった。だから、ニコライ2世が退位した後、多くのロシア人は、皇帝が退位し得たことを信じようとしなかった。そんなことはまったく理解の外だったから。

これには、もう一つ注目すべき側面がある。それは、皇帝が教会に優越していたことだ。皇帝は、教会のある種の問題や財産について独自の権限を有していた。だから、教会が行っていたことに皇帝が干渉しても、違法とはみなされなかった。

「宗務院」、1911年

Archive photoだからこそ、ピョートル大帝は1721年に総主教座を廃止し、ロシア帝国の宗教政策を司る世俗機関である「宗務院(シノード)」を設立することができた。誰がピョートルを止めることができたろうか?正教会の総本山、コンスタンティノープルは祝福を与えた。

ロシアの皇帝は、実質的に正教会の長であり、彼の言葉は総主教の言葉よりも勝っていた。しかし、教皇は違う。いかなる王も、神聖な、宗教上の事柄において教皇を支配することは決してできない。

ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。