「貴族の朝食」、パヴェル・フェドートフ画

Tretyakov gallery/Public Domain「あなたはあなたの食べたものでできている」。格言となった医学の祖ヒポクラテスのこの言葉は健康について述べたものであるが、18世紀から19世紀にかけてのロシア帝国において、それはまったく別の意味を持っていた。その人が食べたもの(少なくとも人前で)は社会的地位を決定づけたのである。しかし、たとえば農民は「高級料理」や外国の食品を食べることができなかったとすれば、貴族たちは意図的に一連の食品、料理、飲み物を「卑しいという理由で」除外しなければならなかった。

矛盾しているが、ロシアの貴族の間で150年にわたり「卑しい」とされていた食べ物は、主にロシア料理であった。そしてそれを食べるのをやめたくないという人は、変人、守銭奴、あるいは下品な人(内容によって)とされた。たとえば、招待客を招いた昼食会で、お付きの料理人に壺入りのロシア料理を運ばせた有名な大元帥のアレクサンドル・スヴォロフ伯は貴族の間で「奇人」と評判になった。

『グラノヴィータヤ宮殿での宴会』ミハイル・ジチ画、1883年

Hermitage Museum/Public Domainロシア料理に対する偏見が見られるようになったのは、ピョートル大帝の時代、洋服から暖炉に至るまですべてがヨーロッパ志向となったときのことである。エカテリーナ2世の時代には、誇り高き裕福な貴族はフランス人の料理人を雇っているものであった。シュヴァロフ伯がかつての習慣で、ランチにロシア料理であるガチョウの丸焼きを頼んだところ、フランスの料理人を大いに驚かせたという有名な話がある。「どうして、ガチョウの丸焼きをあなたのテーブルに出すことなどできるでしょう!それならわたしをどうかフランスに送り返してください」と。

次第に、フランス料理にその他のヨーロッパ料理が混ざるようになり、10年ごとにロシアの貴族はヨーロッパの国の料理を新たに知るようになった。スズキやタラはロシアの貴族のために外国から運ばれてきた。しかし、18世紀から19世紀初頭にかけてのエチケットでは、依然として、貴族が集まる昼食会や夕食会で、粥、クワス、スビテン(ハチミツの温かい飲み物)、そしてもちろんザワークラウトのスープであるシチー(ただキャベツをスープにしただけの料理など、品がないものだとされた)など、いわゆる「田舎」料理を出すことは許されなかった。

『農民の酒宴』アレクサンドル・ヴィシニャコフ画、1760~1770年

Russian Museum/Public Domainまたライ麦パンもこのブラックリストに含められた。ライ麦パンは庶民が食べるものだったことから、次第に「庶民のパン」と呼ばれるようになった。貴族は白い小麦粉のパン「フランスパン」を食べるものとされていたのである。

ナッツとビールも蔑まれた。アレクサンドル・プーシキンは、おべっかを使う貴族たちをからかって、「あの家ではナッツが出る。そして彼らは劇場でビールを飲んでいる」と書いた。プーシキンの時代、ナッツとビールは教養のない、しつけのなっていない人間であることの証だとされたのである。しかもこの場合のナッツとは、加工されていないものを指した。ひまわりの種も同様で、そのような食べ物は粗野で家畜が食べるものだと考えられた。しかし、同じナッツでも、細かく刻んで、フランス人の料理人がデザートに添えた場合には、たちまち素晴らしいものだとされた。

ビールについて言えば、当時、女性は飲んではいけないものであったが、男性にとっては、とりわけ地ビールは野卑なものとされた。これには理由があった。ペテルブルグ近郊で作られたビールは苦味があり、すぐに酸っぱくなったからである。貴族たちはイングランドの樽のビールを注文したが、飲むときは男性で集まったときで、劇場で飲んだりすることはなかった。

『ボヤールの婚宴』ウラジミル・マコフスキー画、1883年

Hillwood Estate, Museum & Gardens/Public Domain興味深いことに、肉、魚、鶏肉をその煮汁をかけて出すすべての料理は19世紀、ソースと呼ばれた。招待客をもてなすのにこのソースを出すというのもなかなか危険なことであった。モスクワにいたプーシキンの親戚、マトヴェイ・ソンツェフが、ヴォルコンスキー公爵ら友人たちを招いた昼食会で「七面鳥のソース」を出した後、「尊大で、高慢なソンツェフはこの上なくケチである」と回想されている。

ロシア料理が上流階級に浸透するようになったのは1812年のフランス軍とのロシア戦役の後で、愛国主義が流行となったためである。貴族のサロンではフランスのシャンパンの代わりに、ロシアのクワス(それまで卑しい農民の飲み物だとされていたパンを発酵させた飲料)が堂々と飲まれるようになり、ロシア料理がテーブルにも乗せられるようになった。とはいえ、その種類はまだまだ限られていた。

実際、エカテリーナ2世はきゅうりの塩漬け(卑しいとされた食べ物の一つ)が大好きで、外国の外交官に非難された。しかし、貴族全員がフランスの料理人を雇ったり、日常の食卓に外国の食品を食べることができたわけではなかった。

画家パヴェル・フェドートフの「貴族の朝食」はそのことを如実に物語っている。この作品の最初のタイトルは「客の来ぬ間に」であった。描かれているのは、急な来客に急いで乾燥したひとかけのライ麦パンを恥ずかしげに隠す貴族の焦った姿である。19世紀、このような貧しい貴族がたくさんいたのである。

『レストランにて』ウラジミル・マコフスキー画、1914年

Pushkin State Museum of Fine Arts/Public Domainしかも、裕福な貴族でも、この「卑しい」食べ物を皆、こっそり食べていた。食べ物に関するエチケットは、人前、または客がいるときに限られ、そうした場合においてのみ、それら卑しい料理が部分的または完全に除外された。食事会がフォーマルであればあるほど、フランス料理の割合が多くなった。貴族の中には、このルールを仕方なく守っている者もおり、レフ・トルストイは「アンナ・カレーニナ」の中でそれについて分かりやすく描いている。スティーヴァ・オブロンスキーがリョーヴィンをレストランに招き、2人はフランスの牡蠣とプランタニエ(野菜とカブのスープ)、イシビラメのソースがけ、ローストビーフ、鶏を注文する。リョーヴィンはカーシャ(粥)とシチーの方が好きだったが、フランス料理を食べなければならなくなるというシーンである。しかし、メニューの中にはカーシャもあったのだが、その名称は優雅な響きになるようフランス風に「カーシャ・ア・ラ・リュス」となっていた。当時はほぼすべてのロシア料理がこのようにフランス風の名称に変えられ、メニューに含められていたのである。

『居酒屋にて』ウラジミル・マコフスキー画、1887年

Private collcetion/Public Domain19世紀、この「卑しい」料理は抗議の意を示すシンボルともなった。自身のもつ政治的な見解が一般的な国家の路線と一致しない貴族の間では、考え方が似通った仲間と食事をする際に、上流階級のスノビズム(俗物根性)に抗議するものとして「卑しい」食べ物を食した。

デカブリストのコンドラチー・ルィレーエフは自宅で開いた秘密の集会(彼はそれをロシアの朝食会と呼んだ)で、同じ考えを持つ仲間たちに「禁じられた」キャベツやライ麦パンを振る舞った。しかし飲んだのは、卑しいとされたビールではなく、きちんと認められたウォトカであった。

1830年から1840年にかけて、最初のスラヴ派が集会でこれ見よがしのパフォーマンスを行った。大きな銀の盃にロシアのクワスとフランスのシャンパンを注いで混ぜたものを人々への親しみの印として飲み干したのである。

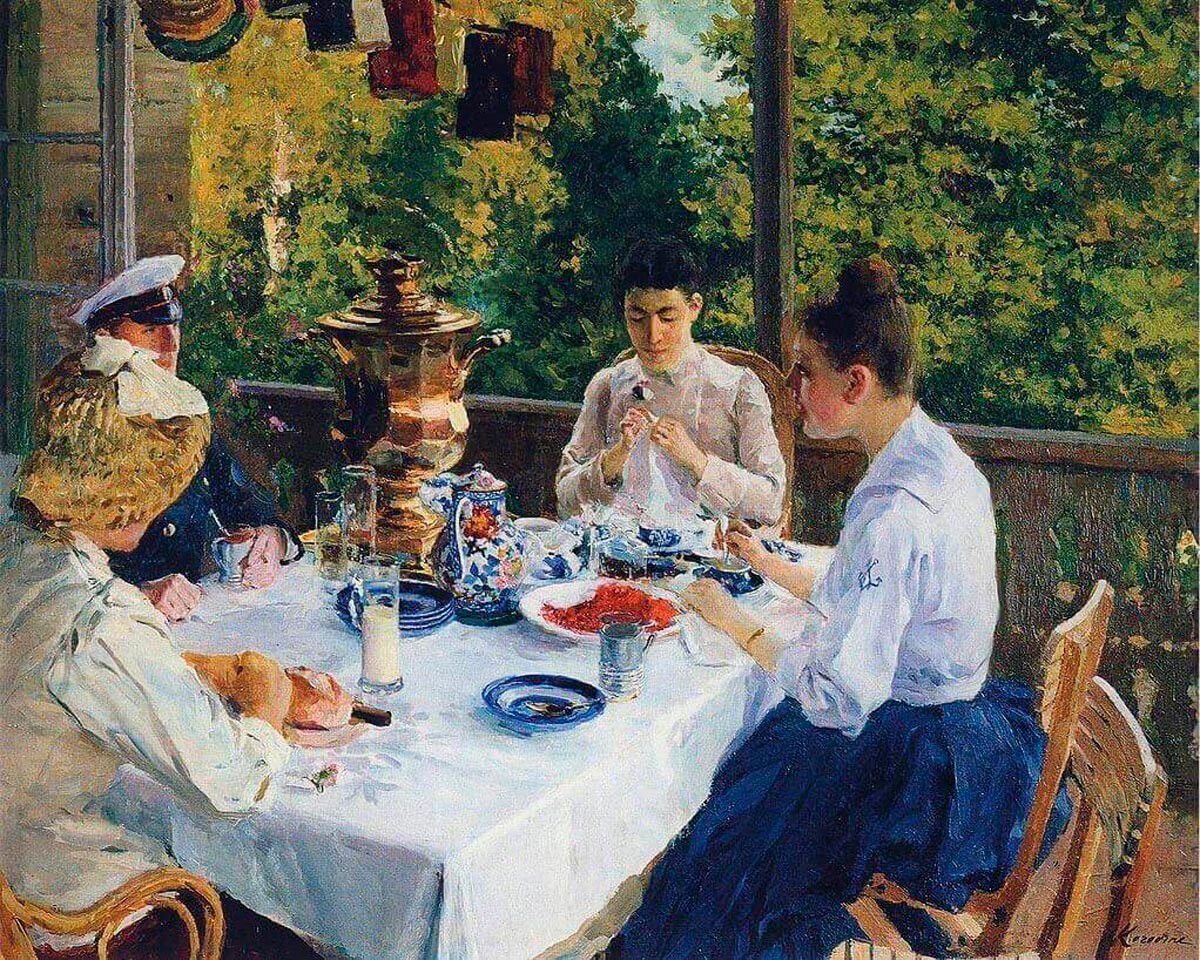

『ティーテーブルに着いて』コンスタンチン・コローヴィン画、1888年

The Vassily Polenov Fine Arts Museum and National Park/Public Domain食べ物を「卑しいもの」と「そうでないもの」に分けられなくなったのは19世紀後半のことである。「グーリエのカーシャ」(色々なトッピングをした甘いセモリナ粉の粥)はアレクサンドル3世のお気に入りの料理の一つとなり、ロシアの貴族に対するフランスの影響は薄れ、ロシア料理はますますその立場を強めていったのである。

ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。