ロシアのツァーリが食した最も奇妙な料理は?

1.白鳥のロースト:モスクワ大公のお気に入り

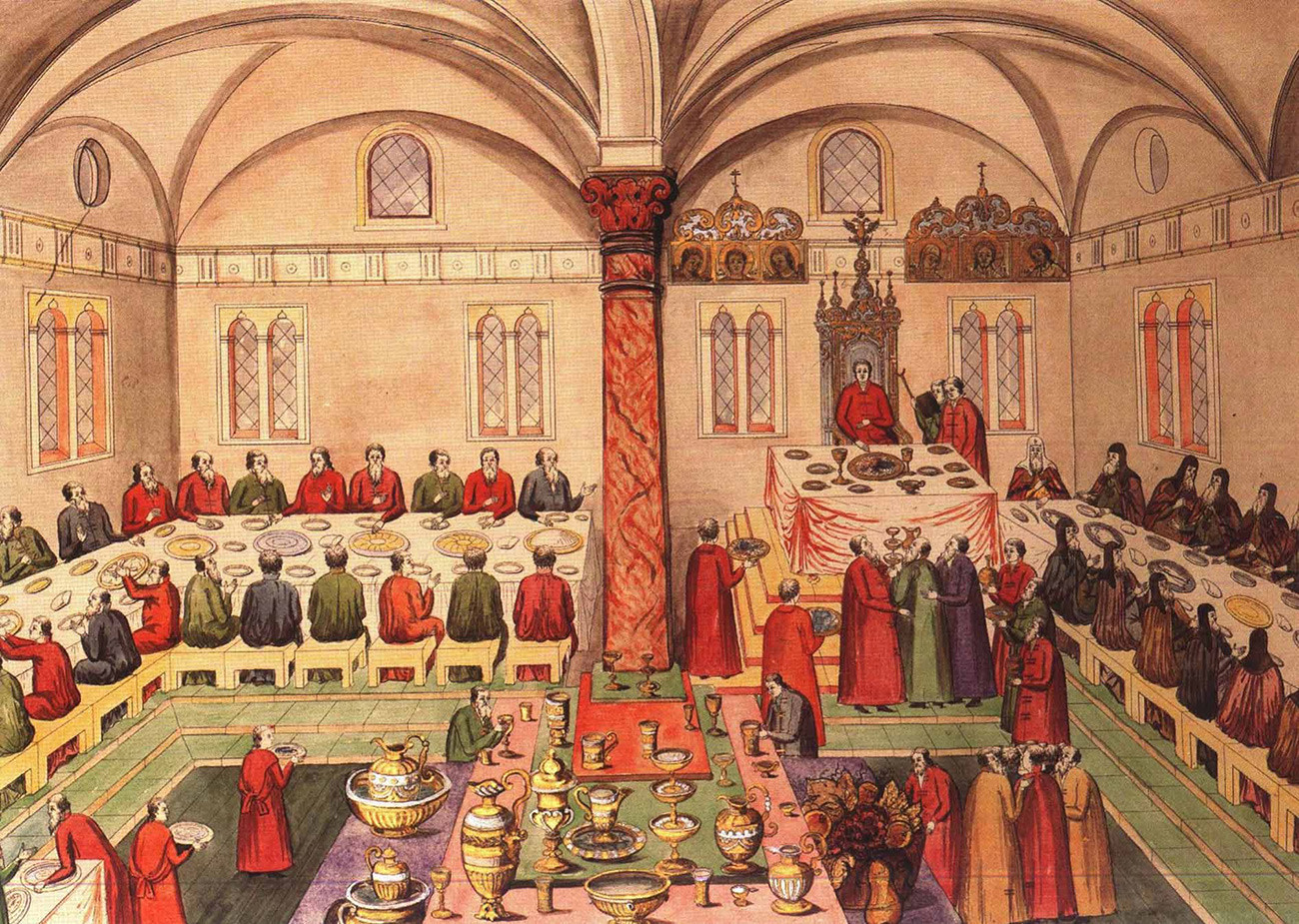

イヴァン雷帝の宮廷に行われた祝宴

Yuri Sergeevオーストリアの駐ロシア大使、ジギスムント・フォン・ヘルベルシュタインは、1526年に、モスクワ大公ワシリー3世の宮廷を訪れたとき、祝宴に招かれた。その席でヘルベルシュタインは初めて、ローストした白鳥を見た。ツァーリ自慢の一品だ。

ヘルベルシュタインはこう記している。「召使いはまずブランデーを持ってきた。(ロシア人は)正餐の最初にまずこれを飲む。それから召使いは、焼いた白鳥を運んできた。肉を食べるときはいつでも、最初の一品としてこれを客に出す慣わしなのだ。3羽の白鳥が大公の前に置かれると、彼はナイフでそれらを突き刺してみて、どれがいちばん良いか、どれを自分が選ぶか決めて、すぐさま残りは下げるように命じた。召使いは、白鳥を切り分けて、小さな皿に乗せると、それぞれの場所に置いた…」

ジギスムント・フォン・ヘルベルシュタイン(1486-1566)

Public domainヘルベルシュタインの記述によると、白鳥の肉を食べるときにロシア人は、酢、塩、コショウを用いたという。白鳥は、ツァーリにふさわしい料理と考えられていた。そのため、招待客がそれほどの賓客でなければ、白鳥のローストは出されなかった。

この料理は、すべての主要な祝宴でツァーリの食卓に供された。その際、白鳥はしばしば、くちばしを金紙で覆われて出された。

だが、白鳥のローストのレシピはやがて失われてしまう。19世紀に、スラヴ派の作家で狩猟家のセルゲイ・アクサーコフはこう書いている。

「なぜ我が国の大公やツァーリが白鳥を美味で名誉ある料理と見なしたのか、その理由が分からない。当時、彼らは肉を柔らかくするより良い方法を知っていたに違いない」

クレムリンのグラノヴィータヤ宮殿で行われたツァーリ祝宴

Public domainおそらく白鳥のローストは、酢またはサワークリームに漬けられた後に、ロシアのペチカで調理された。火で直接あぶるのではなく、一定の加温だけを行い、それにより鳥の肉をジューシーにすることができたのだろう。だが、そのレシピは今では失われている。

2.テリノエ:一見すると肉だけど実は…

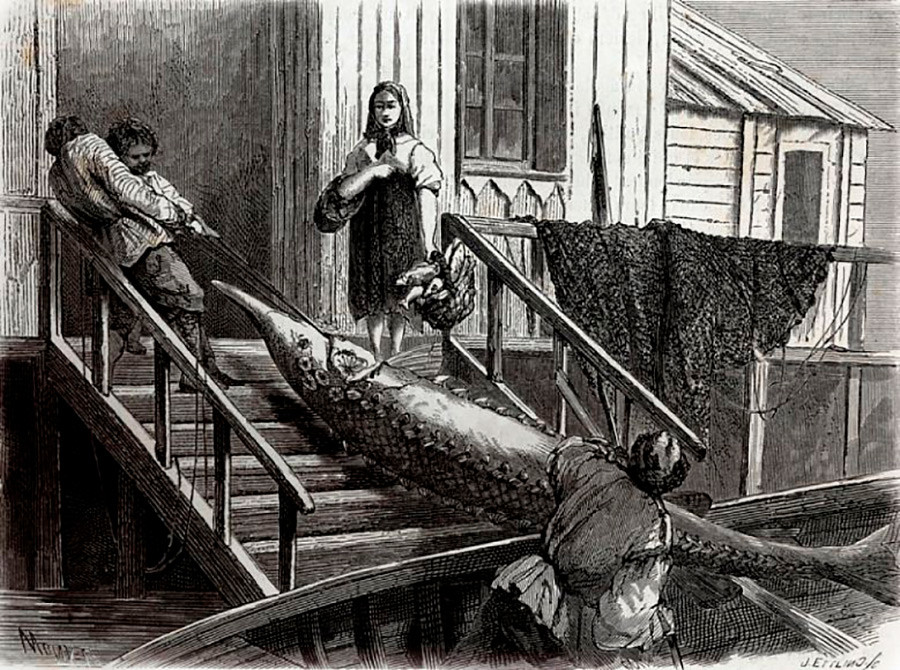

巨大なチョウザメ

E. Meyerロシア正教の信者は、年間200日も精進を行う。すべてのロシア人と同じく、ツァーリや大公もそれを守った。しかし、ツァーリの宮廷で祝宴が――たとえば、ツァーリの「名の日の祝い」(守護聖人の祭日)とか戴冠式の記念日などが――精進の時期に当たった場合は、精進で禁じられていた肉の代わりにどんなご馳走があったのだろうか?

ロシア人は魚から肉を作ることを習得した。それは「テリノエ」と呼ばれ、「体に似たもの」という意味のロシア語だ。

1654~1656年にモスクワを訪れたアレッポの長輔祭パーヴェル(パウロ)は、テリノエについてこう説明している。

「魚から骨をぜんぶ取り除き、生地のようになるまで乳鉢でよく砕き、タマネギとサフランを加え、子羊やガチョウに似せた木の型に入れて、深いフライパンで植物油でよく揚げる…。味は素晴らしく、知らない人は本当の羊肉だと思う」

一方、1678年にチェコ人の旅行者、ベルンハルド・タンネルはこう記している。「料理人の技は、これらに動物の肉のような外観を与えることで、魚を文字通りニワトリ、ガチョウ、アヒルなどに変えてしまった」

ロシア料理史の専門家、オリガ&パーヴェル・シュトキンは、世界のどこの料理にも類似のものを見つけることができなかった。だから、これはロシア独自の料理だ。

3.ボトヴィニヤ:皇帝が好んだ庶民の冷たい野菜スープ

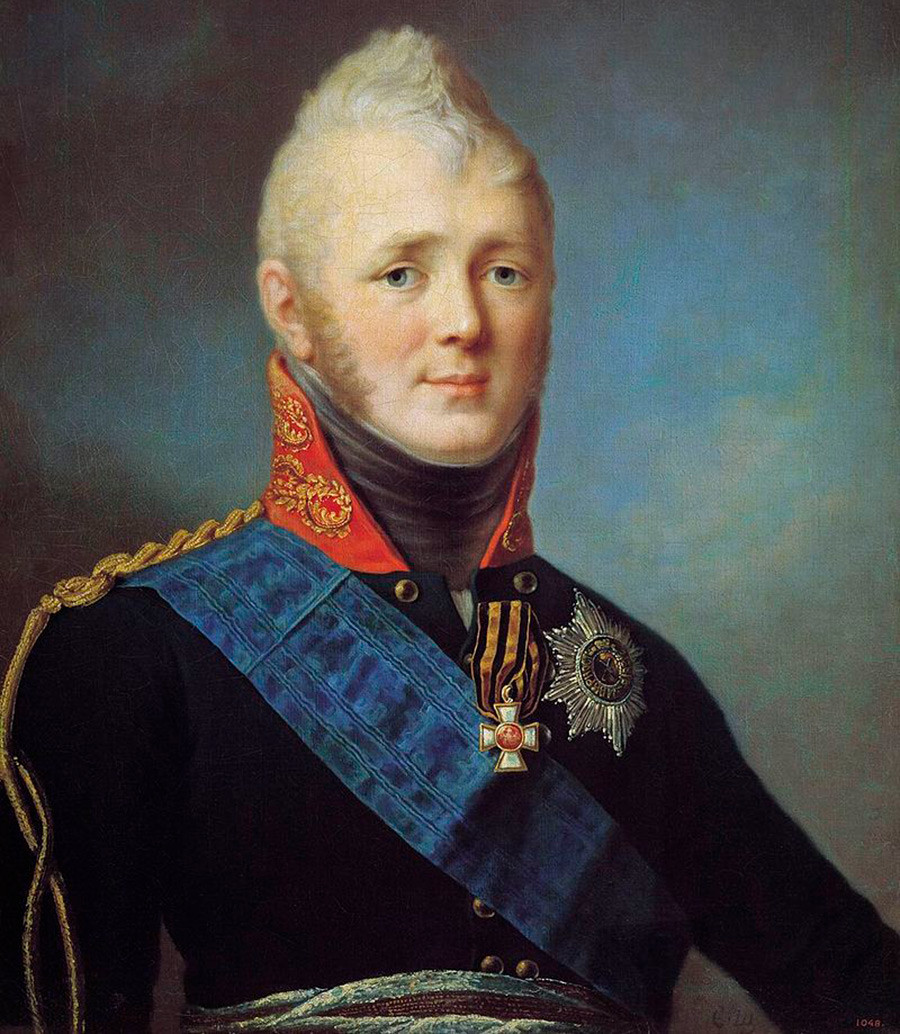

アレクサンドル1世(1777-1825)

Stepan Schukinロシアの皇帝アレクサンドル1世(在位1801年~1825年)は、「血」のうえではドイツ人であり、祖母で同じくドイツ人だったエカテリーナ2世によって、最高の宮廷式教育を受けた。それでもアレクサンドルは、祖母からロシアとロシア料理への愛を受け継いだ。

アレクサンドルお気に入りの料理は、「ボトヴィニヤ」だ。ロシア女性なら誰でもレシピを心得ていた極めて安上がりな野菜スープだ。

ボトヴィニヤは、夏の冷たいスープ。その名はロシア語の「ボトヴァ」(根菜類の茎と葉)に由来し、主にビートの葉から作られた。ビート、ホウレンソウ、スイバの葉を1~2分間煮た後で、ピクルス、ディル、ネギといっしょに刻んだ。それから、清涼飲料水「白クワス」をかけた。これは、いわばブイヨンとして使われた。たいてい、白身魚(チョウザメなど)がボトヴィニヤといっしょに出された。

ボトヴィニヤ

Legion Mediaアレクサンドルとボトヴィニヤをめぐって愉快なエピソードがある。アレクサンドルは、某イギリス大使と大変親しかったが、あるとき皇帝は、ロシア料理について話しながら、大使がボトヴィニヤを一度も試食したことがないと言った。その後しばらくして、アレクサンドルは、自分にボトヴィニヤが供されるときに、大使に送る分も注文した。

しかし、大使の料理人はスープが冷たいまま出されることを知らず、温めてしまった。皇帝は、次に大使に会ったとき、自分の好物のスープはお気に召したか、と尋ねた。その時には料理人のミスを了解していた大使は丁重に答えた。「温めた料理は、調理したてのときほど美味ではございませんね」

4.塩漬けのスイカ、プラム、そして…キュウリ入りのお茶

塩漬けのスイカ

Legion Mediaロシアの気候は寒い時期が大半なので、冷蔵庫を持っていなかった我々の祖先は、毎年約4か月間しか新鮮な果物や野菜を楽しむことができなかった。そのため、食品を塩漬けやマリネにして保存するのが普通だった。ロシア人なら誰でも塩漬けのキュウリ(漬物)になじんでいる。これは主な食品の一つでもある。

しかし、ロシアのツァーリの食卓には、マリネにしたスイカや梅まであった。アレクセイ・ミハイロヴィチ(1629~1676)の治世から、ロシア南部のアストラハンでスイカが栽培され、ツァーリの食膳に上った。アレクセイはモスクワでスイカを栽培しようとしたが、十分な美味なものはできなかった。

にもかかわらず、寒い季節に向けてスイカを塩漬けにして保存することはなされなかった。正教会が新鮮なスイカを食べることを禁止したからだ。その理由は…スイカが洗礼者ヨハネの切り落とされた頭に似ているから、というのだった!

そのため、スイカは、蜂蜜に漬け、にんにくと塩を加えてマリネにされたが、それでも美味かった。塩漬けの梅も同様に手の込んだ料理だ。

しかし、皇帝ニコライ1世は、料理からケーキの類を取り去ってしまった。彼は、甘いものは何も食べず、「お茶菓子」としてはパリパリする塩漬けのキュウリ(ピクルス)を好んだ。ニコライの家族でこういう味のパラドクスを愛していたのは彼だけだ。

5.ユニコーンの角と熊の肝

イッカクの角から万能の粉末が作られた

Dr. Kristin Laidre, Polar Science Center, UW NOAA/OAR/OERピョートル大帝(1世)の前には、ロシアのツァーリたちは、自分の臣民と同じく迷信深かった。科学的な医学は存在せず、「霊薬」の治癒力を信じていた。「ユニコーンの角」で作られたものを含めて。えっ、ちょっと待って。ロシアにユニコーンがいたというの?

「ユニコーンの角」から作られた粉薬は、万能薬だと信じられていた。あらゆる病気の症状を和らげ、様々な毒に効く解毒剤だと考えられていた。17世紀には、ユニコーンの角の粉薬は、同じ重量の黄金よりも高価だった!

ツァーリと貴族は、その粉末を飲み物に溶かして摂取していた。しかし、実際のところ、「ユニコーンの角」とは何だったか?おそらく、17世紀の狡猾なまじない師たちは、伝説のユニコーンの角そっくりに見えるイッカクの角を手に入れ、それでひと財産をこしらえたのだろう。

狩の際に農民と話すアレクサンドル2世

Klavdiy Lebedevロシア皇帝の、もう一つの信じ難い料理は、アレクサンドル2世(治世1855~1881年)が好んだ熊の肝臓だ。彼は熱心な狩猟家で、「準備された」狩りには強く反対した。そういう狩りでは、獲物がすでに森の特定の領域で放し飼いにされていたので、簡単に狩ることができたから。アレクサンドルは、「本物の狩猟」が好きで、時には数日間獲物を探し求めた。

そして彼は、森で撃った獲物をすぐに食べるのが大好きだった。こういう狩りの日々、アレクサンドルは祝宴を張り、熊の肉や肝臓を直火で焼いて食すのを大変好んだ。これを食用だと考える者はごくわずかだろうし、いわんや美味だと感じる人はさらに少数だろうけれども。

おまけに最近では、熊の肝臓は、ビタミンAが豊富すぎて人間にとって危険であり、有害だと考えられている。しかしアレクサンドル2世はこれを簡単に消化できたので、クマらなかったようだ。

「ロシア・ビヨンド」がLineで登場!是非ご購読ください!

ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。