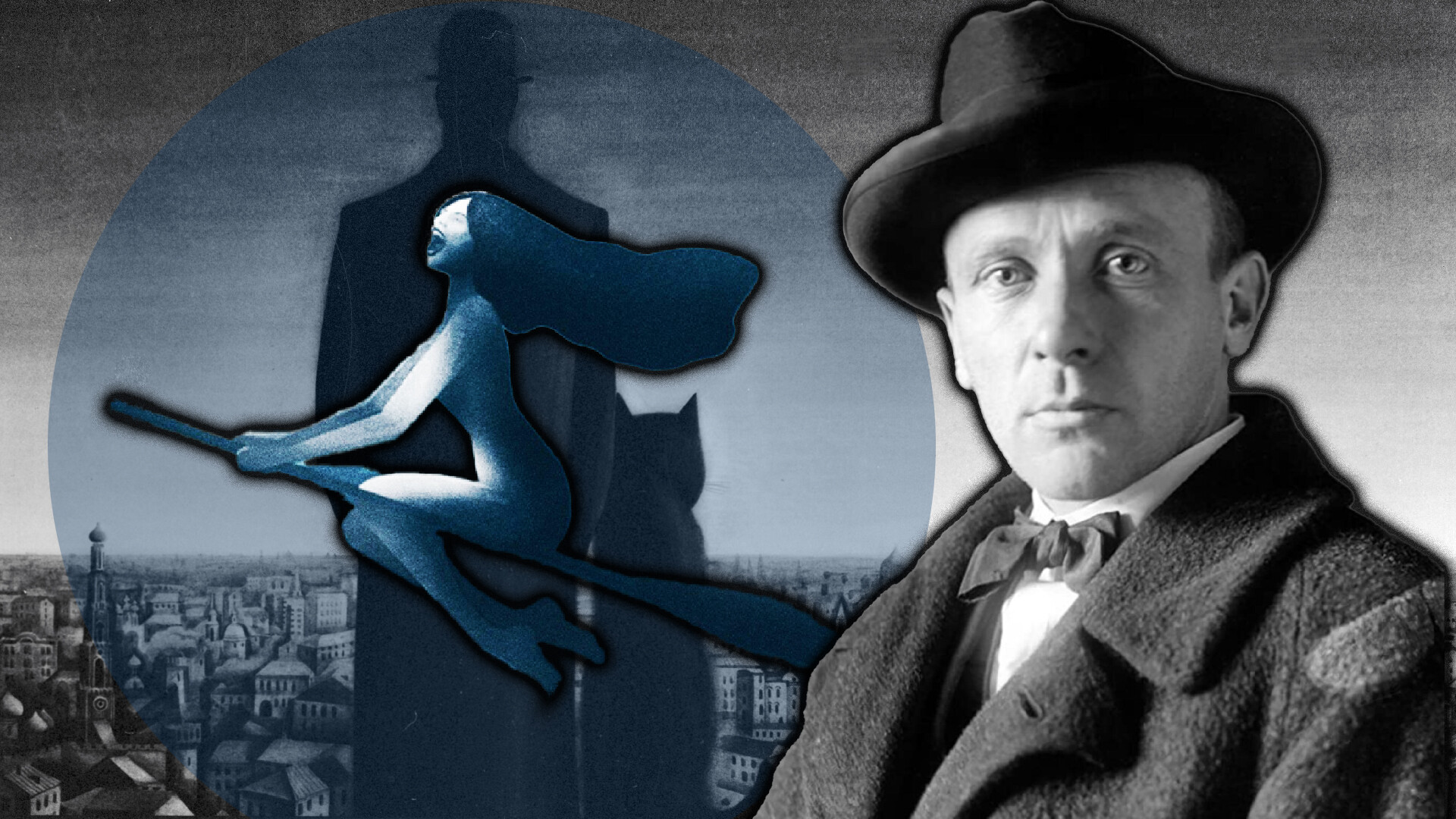

ミハイル・ブルガーコフ、ソ連の最も非ソ連的な作家

貧乏で不運な作家を愛して、裕福な夫のもとを去る女性。愛するその作家が作品を書き上げ出版するための一助となるべく、彼女は悪魔と契約して魔女になる…

これは、ブルガーコフの代表作『巨匠とマルガリータ』の大筋である(作品のストーリーはこちらを参照)。ブルガーコフ研究者の間では、ファンタジックな内容にも関わらず、このストーリーには自伝的な要素があるとするのが定説だ。

ブルガーコフ研究者のマリエッタ・チュダコワは、ブルガーコフの最後の妻エレーナ・セルゲエヴナがNKVD(内務人民委員部)の情報提供者だった可能性を指摘している。彼女が捜査に協力する代償にブルガーコフは逮捕を免れ、創作を継続できた。一方ブルガーコフは小説によって、妻は彼の身の安全のために交換条件に応じたことを示して弁護したという。

神学者の息子が医師になるまで

ブルガーコフの作品の特徴は、その高い独自性にある。空想小説でもあり風刺でもあり、ロシア散文の傑作でもある。しかも、彼の作品はいずれも程度の差こそあれ、自伝的要素を含んでいる。

ミハイル・ブルガーコフは1891年、キエフ(当時はロシア帝国)の神学校の教授の家に生まれた。ブルガーコフは父とは別の道を選び、キエフ大学医学科に進む。母方の叔父ニコライ・ポクロフスキーが著名(かつ裕福)な医師であったため、その影響があった。医学界の重鎮であったポクロフスキーは、若き日のブルガーコフにとって崇拝の対象だった。

ブルガーコフはモスクワでポクロフスキーのもとに身を寄せた。後年、ブルガーコフはモスクワに長く暮らすことになる。そしてこの叔父こそが、『犬の心臓』の主人公プレオブロジェンスキー教授のモデルである。

最もポクロフスキーが婦人科医だったのに対し、そのオルター・エゴたるプレオブロジェンスキー教授は外科医となり、犬に人間の脳下垂体と精嚢を移植する実験を行った(そして犬は人間に変身してしまう)。

村医者、モルヒネ中毒

第一次世界大戦中の一時期、ブルガーコフは医師として前線近くで勤務し、その後スモレンスク州の村の小さな病院に派遣された。その時の勤務の経験や滑稽談を『若き医師の手記』の一連のエピソードで披露している。まだ経験も浅い彼は、多くの困難に直面し、自力で対処を迫られた。母親の胎内で胎児をひっくり返したり、幼児の眼腫瘍を治したり、抜歯したり…教科書を引っ張り出して参照する必要も出てきたほどだ。2012年にイギリスでドラマ化されたことで、ブルガーコフのこの手記は世界に知られることになった。主演はハリー・ポッターならぬ、あのダニエル・ラドクリフである。

ドラマ・シリーズには『モルヒネ』のストーリーも盛り込まれている。『モルヒネ』は厳密には『若き医師の手記』とは別個の作だが、内容的には同系統の作品として語られることが多い。偶然モルヒネ中毒になってしまった村医者の日記が話の骨子となっており、中毒による幻覚症状を通じて、国内で巻き起こっている革命の混乱を観察するというものだ。結局、主人公はモルヒネ中毒の副作用に耐えきれず、自殺してしまう。

ブルガーコフ自身が、かつてモルヒネ中毒だった。村医者としての勤務時、手術後にジフテリア感染のリスクがあった。そこでジフテリアの薬を服用したものの、激しいアレルギー症状に悩まされ、モルヒネを使って対処した。こうして、次第に依存状態になったのである。1918年に内戦下のキエフに戻ってからも、モルヒネを常用し続けた。最初の妻のタチヤナ・ラッパが、この「やまい」の克服を後押しした(『モルヒネ』の当初のタイトルは『やまい』になるはずだった)。

内戦と創作のはじまり

キエフでブルガーコフは性病科を開業し、性病治療をメインにした。革命と内戦にさらされたキエフは混乱と暴力が蔓延していた。何度も街の支配者や秩序が変わった。

当時の世相と自らの家庭の様子を、ブルガーコフは小説『白衛軍』で描写している。従来の社会が崩壊していく中、貴族出のインテリなトゥルビン家が元通りの生活を維持しようと奮闘する。自宅に白軍の将校を迎え、トゥルビン自身も白軍の側で内戦を戦う。ブルガーコフ自身も白軍シンパであり、後年もそれを隠そうとはしなかった。

内戦末期、ブルガーコフはコーカサスで医療活動にあたっていた。創作を始めたのも、ちょうどその頃である。ブルガーコフによると、創作意欲はだいぶ以前からあったが、当時の経験と衝撃を経て、医師の道を捨てて作家業に専念したという。当初はウラジカフカスの現地の新聞に掲載されていたが、やがてモスクワに行くべきと判断した。

1921年、モスクワで叔父のポクロフスキーのもとに身を寄せた。ブルガーコフは首都モスクワの新聞や雑誌に戯評やルポなどが掲載されるようになった。特に鉄道系の新聞「グドク」は充実した風刺欄があり、掲載数が多かった。同紙は当時イリヤ・イリフとエフゲニー・ペトロフ、ミハイル・ゾシチェンコなど、多くのユーモア作家や風刺作家にとって重要な発表媒体だった。

1925年、ブルガーコフの最初の小説『白衛軍』とその他の作品群が文学雑誌に掲載される。一方、小説『犬の心臓』はソ連体制や新ソ連人民に対する痛烈な皮肉に満ちた作品で、家宅捜索中に同作の下書きが発見されたことで、ブルガーコフは尋問された。幸運にも何ら処罰は下されず、原稿も返却されたが、同作の発表はペレストロイカ期の1987年まで持ち越された。すぐに映画化もされ、大好評を博した。

劇作家として、そしてスターリンからの電話

ブルガーコフは舞台演劇に熱中した。『白衛軍』をベースに戯曲『トゥルビン家の日々』をモスクワ芸術座(MKhAT)用に書き下ろし、評判を呼んだ。スターリンも数回、この劇を観たという(しかも、上演禁止の危機からも救った)。

1920年代モスクワを舞台に、縫製工房を隠れ蓑に一般住宅が密会所となるユーモア戯曲『ゾーイカのアパート』も、スターリンのお気に入りだった。戯曲『逃亡』は、内戦時の赤軍に対する白軍の最後の抵抗と、ロシアからの脱出を描いた作品で、これも評判を呼んだ。

1930年代になると、ブルガーコフのキャリアにも暗雲が立ち込めてくる。ソ連の社会体制に対するスマートな風刺は、次第に有害とみなされていくようになった。スターリン体制が強化されるにつれ、新体制は作家にも分かりやすさとリアリズム、ソ連体制の美点の強調を求めるようになっていく。ブルガーコフの芝居はほぼ全ての劇場で上演禁止の憂き目に遭った。

なんとか上演してもらおうと、劇場に自作の戯曲を提案して回る苦渋の日々をブルガーコフは『劇場』(1936)で描き、1930年代の演劇界と作家界を皮肉った。作中の登場人物の多くには、実在のモデルがいる。未完の本作は1960年代になってようやく発表された。

小説は掲載されず、芝居は演じられず、1930年頃のブルガーコフは生計が立ち行かぬまでになっていた。焦慮のあまり政府に手紙を書き、国外移住の許可か、もしくは演劇の仕事を許可してもらうよう請願する。これを受けて、スターリンが直接ブルガーコフに電話をした。妻の回想によれば、スターリンは「我々にウンザリしているのかな?」と意地の悪い質問をしたという。この質問に虚を突かれた形となったブルガーコフは、作家として、やはり祖国の他に創作の場は無いと答えた。そしてスターリンは、MKhATでの雇用を申請するよう勧めた。「彼らは同意すると思う」、とスターリンは言った。当然、ブルガーコフはMKhATに雇われることになったが、演出家助手という、だいぶ屈辱的な地位に甘んじることになった。ともあれ、仕事について給料を受けられるようになった。

巨匠ブルガーコフとその妻マルガリータ

小説『巨匠とマルガリータ』は、ブルガーコフが執筆に10年以上を費やした代表作である。執筆は難航した上、作品の公開が難しいことも、彼は理解していた。無宗教を掲げるソ連体制の中で、キリストについての小説を書くことは、もとより絶望的な試みであった。実際、作品が公表されたのはブルガーコフの死後で、完成から20年以上が経っていた。しかも、検閲によって少なからず内容は削られてしまった。

マルガリータのモデルとなったとされる最後の妻エレーナ・セルゲエヴナは、『巨匠とマルガリータ』の公開、そしてブルガーコフの遺産の保存に大きな貢献を果たした。彼女は公開禁止となった多くの作品をKGBによる押収や廃棄から救い、西側に送って、後年の西側での公開にこぎつけた。

こんにち、傑作『巨匠とマルガリータ』は世界中で読まれるようになり、多くのロシア人も、作中のフレーズを暗記しているほどである。