ロシア民話で最も有名な魚:カマスと「金の魚」

釣りはロシアで最も人気のある娯楽あるいはアクティビティの一つだ。しかも、民衆の習慣によれば、夫は妻から釣りに「逃げる」のだ(今でもそうである)。水面を眺めて魚が食いつくのをじっと待つことは、ロシアにおける真の瞑想だ(冬の氷上での釣りも、非常な人気で、真の釣り人は寒さや悪天候を恐れない)。

多くの諺が釣りに関連している。

«Рыбак рыбака видит издалека»

文字通りの意味は、「釣り好きは遠くからでも釣り好きが分かる」。日本の諺なら、「類は友を呼ぶ」に近いかもしれない。

«Не всяк рыбак, кто раз рыбу поймал»

「一度魚を釣ったからって、一人前の釣り人とは言えない」

«Болтуна видать по слову, а рыбака — по улову»

「おしゃべりかどうかは言葉の数で、どの程度の釣り人かは釣った魚の数でわかる」

珍しい魚、とくに大きな魚を捕まえることは大成功とされている。それもあって、多くの民話、おとぎ話は、釣り人や漁師が願いをかなえてくれる魔法の魚を捕まえる筋だ。釣り人は、不幸だったり貧しかったり不運だったり、はたまた怠け者だったりすることがある。

魔法のカマス

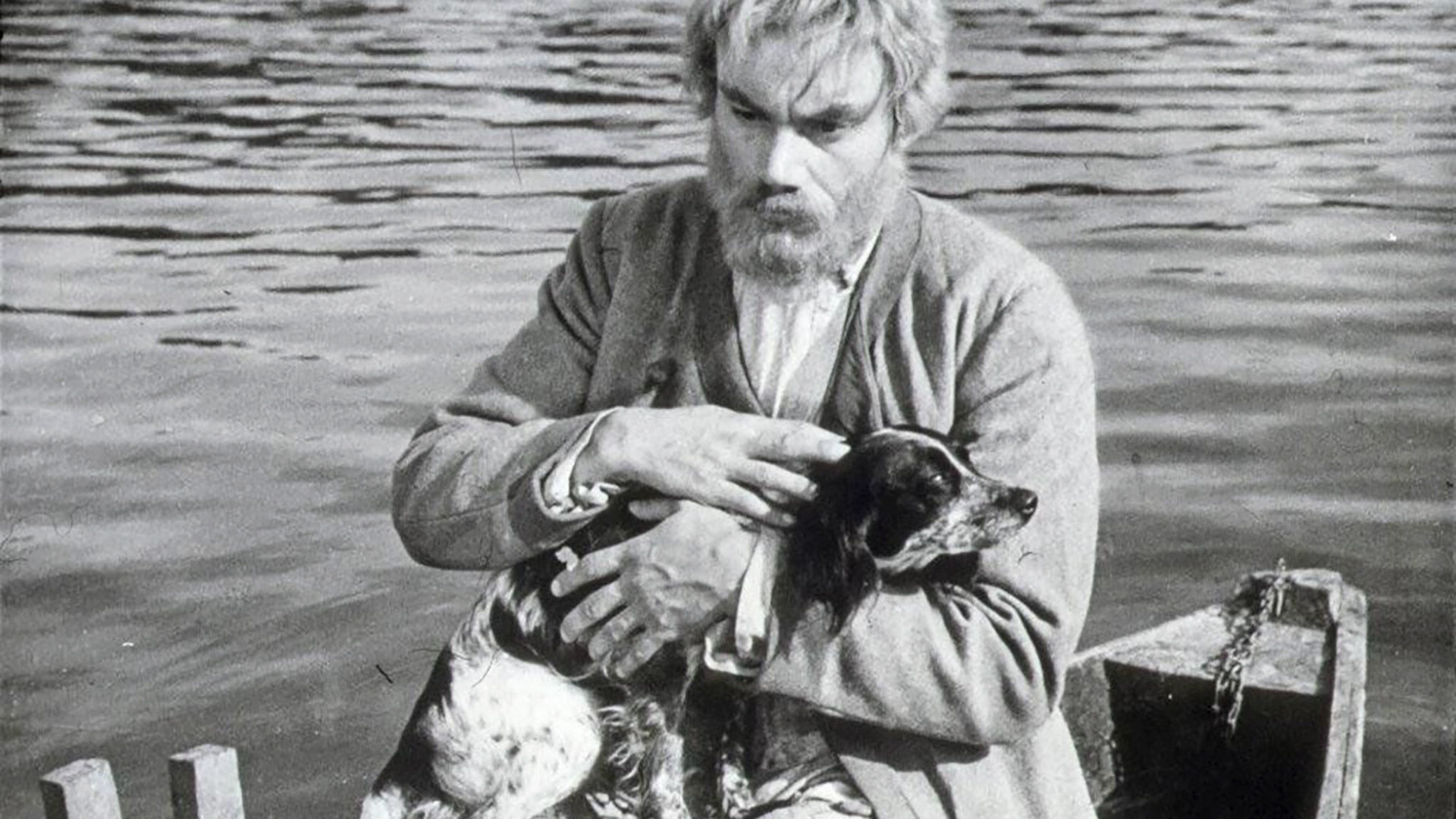

映画『カマスの命令により』の一場面(1938年)

映画『カマスの命令により』の一場面(1938年)

ロシア民話で最も有名な魔法の魚が二匹いる。一つはカマスだ。民話『カマスの命令により』では、怠け者のおばかさん、エメーリャは、幸運にも氷の穴で、魔法をもつカマスを素手で捕まえる。 でも彼は、カマスを放してやることにし、カマスはそのお礼に魔法の贈り物を与える。

「カマスの命令により、わたしの願いにより」という呪文を使って、エメーリャは、自分の欲求をすべて満たすことができる。もっとも、基本的には、薪を割ったり、水を運んだり、ペチカに寝そべったままペチカを乗り物みたいに動かしたりと、ふだんの暮らしに魔法の力を利用している。結局、ツァーリもエメーリャの力を知り、彼を宮殿に呼び出し、娘をこのおばかさんと結婚させる。

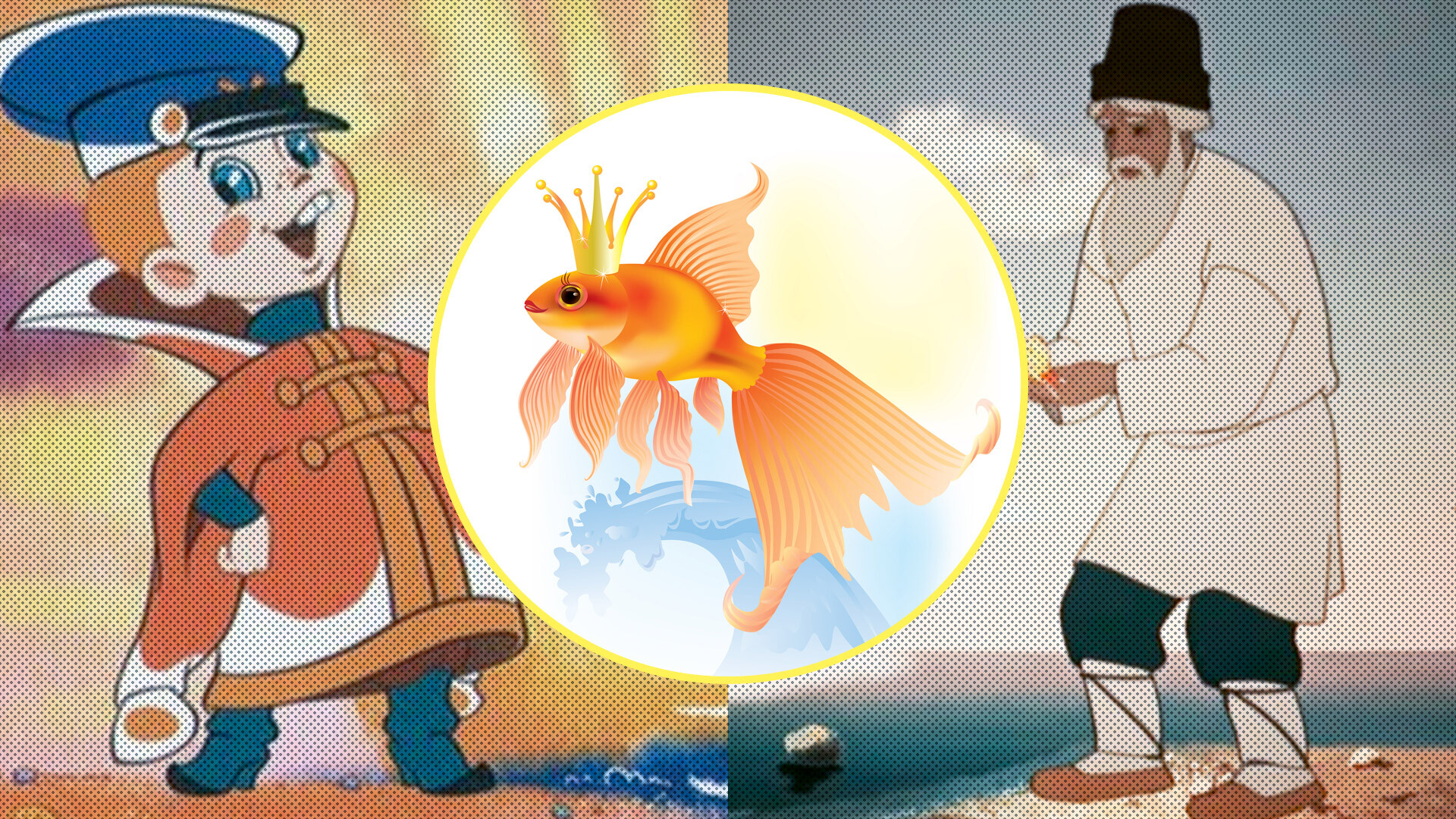

ソ連のアニメ『漁師と魚の物語』からのシーン

ソ連のアニメ『漁師と魚の物語』からのシーン

これはロシア民話のなかでも最も人気あるものの一つで、取るに足らぬ身分の人間が何ら努力せずに、棚ぼた式に途轍もない幸運と成功に恵まれるお話だ。

「金の魚」

もう一つ、有名なしゃべる魚がいる。詩人アレクサンドル・プーシキンは、『グリム童話』に基づいて、『漁師と魚の物語』を書いているが、それに出てくる「金の魚」だ。貧しいおじいさんがたまたま魔法の魚を捕まえる。魚は、何でも願いをかなえてあげるから放して、と頼む。

『漁師と魚の物語』の挿絵

『漁師と魚の物語』の挿絵

おじいさんは、わしは何も要らんよと言って、あっさり海に放してやるが、不平屋の女房は不満たらたらで、千載一遇の機会をむざむざ逃した、と夫を叱りつけ、魚に新しい小屋を建てさせろ、と言う。それから、老婆の欲望は無限級数的にふくらみ、貴婦人にしてもらい、ついには自分を女王にしろと言い出す…。

しかし、ついに魚は怒って老婆からすべてを奪い、彼女は、すべては元の木阿弥、気がつくと元の土小屋があり、「その前には割れた洗濯桶が転がっていた…」。この名文句は諺になり、あまりに欲を出したり魔法の力を乱用したりする者への教訓にもなった。