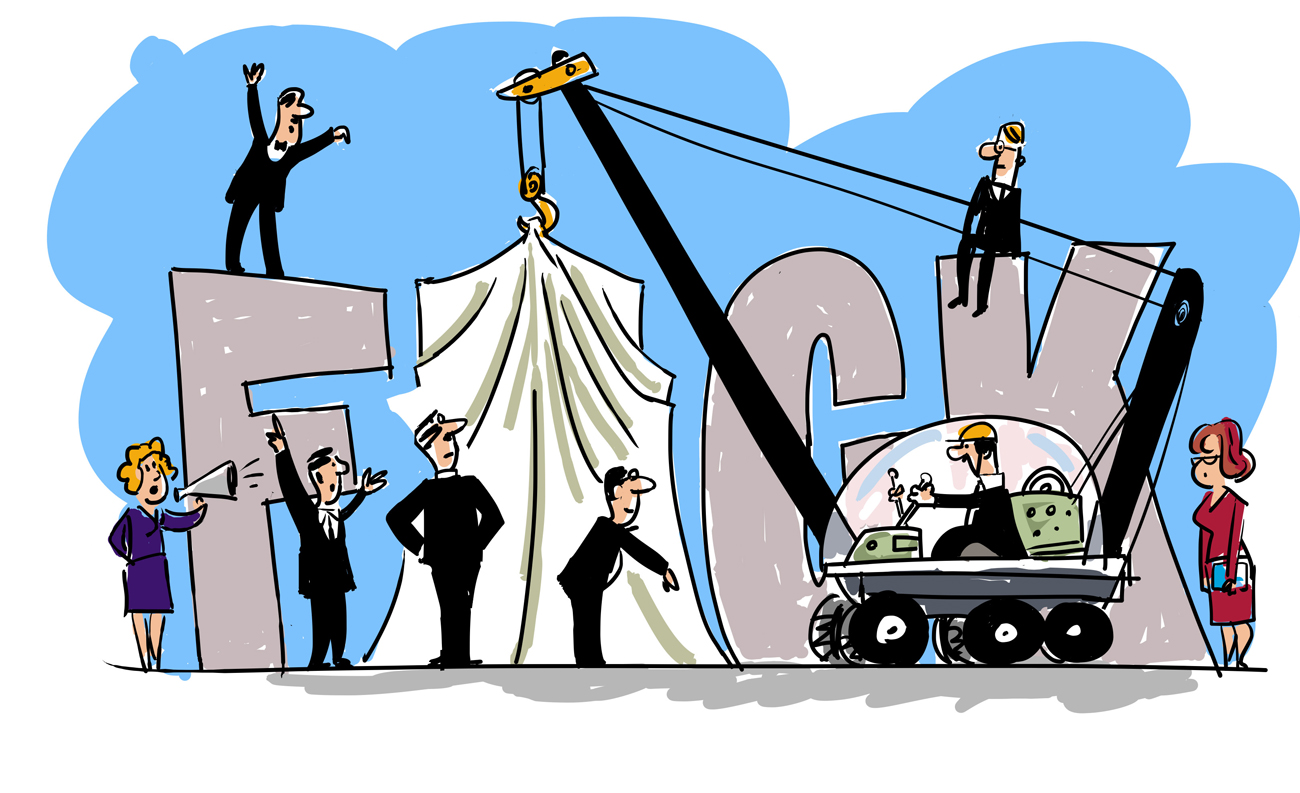

過激なレトリックが日常化

ロシアがイスラム主義者らに対する闘いにおいてアサド政権を支援しているシリアでの行動に関連して、西側サイドからは、ときには「冷戦」時代ですら双方とも慎んでいたような非難が、ロシアに対して向けられている。ソ連の指導部は、ベトナムでの米国の行動について「野蛮な爆撃」という表現を用いていたが、当時、そうした行動は、アメリカ本国でも激しい非難を浴びていた。重要なのは、どちらも、「戦争犯罪」といった極めて重みのある用語を軽々しく口にしてはいなかった、ということである。

過激発言の日常化

外交における激しい非難は、ほとんど日常的なものとなった。紛れもないパートナー同士と思われる人たちの間でさえも。たとえば、フランスのニコラ・サルコジ前大統領は、かつて、アンゲラ・メルケル氏に関し、彼女は自分ではダイエット中と言いながら「チーズのお代わり」をしている、と冗談を飛ばし、これに対し、ドイツの首相は、サルコジ氏をMr.ビーンに擬えた。イタリアのベルルスコーニ元首相などは、EUの半数近い首脳と罵り合っていた。

現在、過激な発言という点で世界の「横綱」と言えるのは、フィリピンのロドリゴ・ドゥテルテ大統領である。同氏は、バラク・オバマ氏を「淫売の息子」と呼んだり地獄へ送ったり、EUを丸ごと畜生扱いしたりしている。ローマ法王とて例外ではなく、法王がマニラに到着した日に大渋滞が起きたため、ドゥテルテ氏は、当人がいないところで「法王は、売女の息子、とっとと帰れ、もう来るな」と宣った。

政治家たち、とくに、ポピュリスティックな統治スタイルの政治家たちの、こうした「非常識な振る舞い」に、メディアは、即座に飛びつく。これは、同時に他の国々との関係を悪化させるかもしれないが、「言葉は立派な」リーダーたちの人気の向上を促す。総じて、現代の政治は、以前よりもずっと「マスメディアの意に沿うように」行われている。メディアと政治のそうした「癒着」は、初めは一定の神話が創り出されるものの後には政治家もメディアもその神話の埒外へ脱け出すのが難しくなる性格のものであり、最近、西側の政治的なメディアは、「プーチンの悪魔化」の政策に追随しつつ、突然、非礼としか呼びようのないプーチン氏の「姿」を表紙にした刊行物を挙って発行した。「冷戦」時代のソ連のプロパガンダでさえ、いつもそこまで堕ちているわけではなかった。そして、これは、政界サイドからの「叱責」を何ら呼び起こしていない。言論の自由、というわけで。しかし、そうした「自由」は、関係のさらなるデグラデーションを生む。ちなみに、プーチン氏は、最近、米国を「放射能の灰」に変えると息巻いたロシアのテレビのキャスターを窘めた。

後先のことを考えずに受け狙い

そうした「単純化」の傾向は、世界的なものである。政治家たちは、国民に分かりやすい言葉で語ろうとしており、ときには複雑な問題をインパクトのある一般有権者向けのスローガンにまで単純化させている。ロシアの外務省も、いつしか、大衆に受け入れられなかった「半官的な」スタイルを放棄し、外交的なメッセージをポピュラーな「オブラート」に包むことのできるマリヤ・ザハロワ氏を報道官に起用している。そして、彼女は、「二重規範(ダブルスタンダード)」の政治の老獪な表現の裏に隠されたものを自分の平易な言葉で告げ、攻撃をうまく受け止めることができている、と認めるべきであろう。ここで重要なのは、行き過ぎをやらず「台所の喧嘩」のレベルに落ちないことである。

全世界で、政治は、さほど政治に通じていない大衆の意に沿って、現在の任期の地平より遠くを見ることのできないリーダーたちの人気を保つことを目的として、芝居と化しつつある。誰も、先々のことを考えていない。

たとえば、ヒラリー・クリントン氏が大統領となった場合の米国の新しい政権は、選挙戦の最中にプーチン氏に対してあれこれ言った後で、どのようにプーチン氏と対話をするのか? 交渉のパートナーであるロシアのことをあの国は「野蛮」であり「戦争犯罪」を犯していると言った後で、どのようにシリア問題に関するものを含む大事な交渉を行えるのか? フランスの外相のレベルで、ロシアの指導部を戦争犯罪でハーグの国際刑事裁判所(ICC)に提訴する呼びかけが行われた後で、どのように? 政治的なPRに捧げられる犠牲は、多すぎはしないか?北朝鮮のような「ならずもの国家」の指導者が目に余る非常識な振る舞いを自らに許しているならともかく、世界の命運を極めて大きく左右する大国がそうした振る舞いへ移行するならば、そのうちに大きな戦争が起こりかねない。これは、まさに王様の野心が傷つけられたためにしばしば戦争が始まった中世の習いへの陥穽となろう。

もちろん、どんな戦争も、テレビのニュースでは「よく見えて」視聴率を上げるが、視聴者本人は、画面の向こう側にいることを欲しない。

*ゲオルギイ・ボフト―政治学者、外交防衛政策会議メンバー

ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。