ソ連時代の就職事情:どのように職場が決まったか?

職場の割り当て

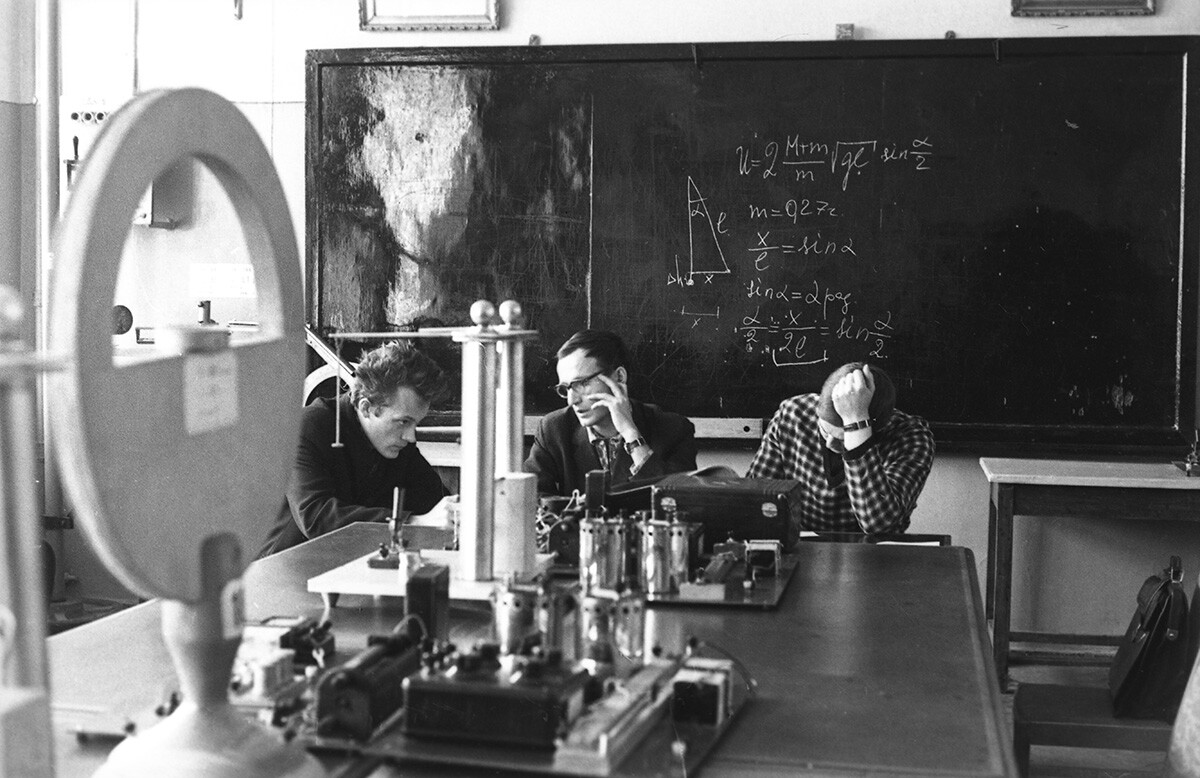

大学や専門学校の新卒の若い専門家たちは、就職自体には何の困難もなかった。彼らは、予め各種の企業や組織で待たれており、卒業直前に特別委員会が就職先を割り当てた。

職場割り当てのシステムは、スターリン時代の1933年に初めて登場した。ソ連の閣僚会議(内閣)の決議により、若い専門家を専門外の職に就かせたり、または彼らが自ら職場を決めたりすることは法律違反とみなされるに至った。

この法令によると、若い専門家は、割り当てられた職場で5年間働かなければならなかった。また、専門学校の卒業生は、生産現場で3年間働かなければ、大学に入学できなかった。1960年代に、こうした義務的な勤務期間は3年に短縮された。

作家ワシリー・アクショーノフは、その小説『同期生』(1961年〈*邦訳:原卓也、草鹿外吉訳、白水社、1965年〉)で、職場割り当ての様子を次のように描いている。

「この日は一生の思い出となるだろう。これは、大量の欠席、講義からの逃走、鎮静剤、笑い、涙の日だ…。職場割り当ての初日には数十人の当事者が、そして数百人の見物人が集まる。両親、妻、婚約者、知人、そして下級生の単なる野次馬たちも」

若い専門家たちは、地元で働けるとは限らず、国内の他地域に就職するケースもあった。その際には、雇用主は新入社員に住居を提供しなければならなかった。さらに、旅費と荷物の輸送費が支払われ、現金手当が与えられた。極北やたとえばハバロフスク地方に赴任する場合は、若い専門家は日当をもらった。

土木技師ベニアミン・ドルジコフは、機械製造工場に就職したときのことを次のように振り返っている。

「私は、若い専門家、つまり産業および民間の施設の技師・建築家として、見知らぬ生活、なじみのないイジェフスクの街に飛び込んだ。スーツケースには、自立した生活を始めるためのいろんな物や必需品が入っており、ポケットには、『就職指令書』と赴任手当が、上着の襟には工業大学卒業生の菱形記章がついていた」

しかし、誰もが、慣れ親しんだ生活が一変することを喜んだわけではない。たとえば、1959年にレニングラード(現サンクトペテルブルク)では、7千人強の卒業生のうち130人が割り当てられた仕事先を拒否した。しかし、割り当てを決める委員会の決定に同意しないからといって、指示された職に就くことが免除されたわけではない。

もちろん、誰もが大学や専門学校を卒業した後、ソ連の僻遠の地に飛ばされたわけではない。たとえば、幼い子供をもつ女性は、夫または両親の居住地で雇用されていた。

そして、大学・専門学校を同時に卒業した夫婦には、同じ都市や地域で仕事が与えられた。これが一つの手口として、居住地の変更を避けるために悪用されており、当局は憤懣やるかたなかった。

「割り当て先に行かないためには、ピョートル大帝の銅像と結婚したってかまわない、というわけだ」。レニングラード市におけるコムソモール(共産党青年団)のレーニンスキー地区委員会のキセリョフ書記は憤慨した。

工場労働者となる場合

一方、工場労働者などいわゆるブルーワーカーになるソ連国民は、上のような割り当てなしで就職できた。職業安定所に連絡したり、企業の人事部に電話したり、新聞で興味のある広告を見つけて連絡するだけで十分だった。

30年間同じ職場で

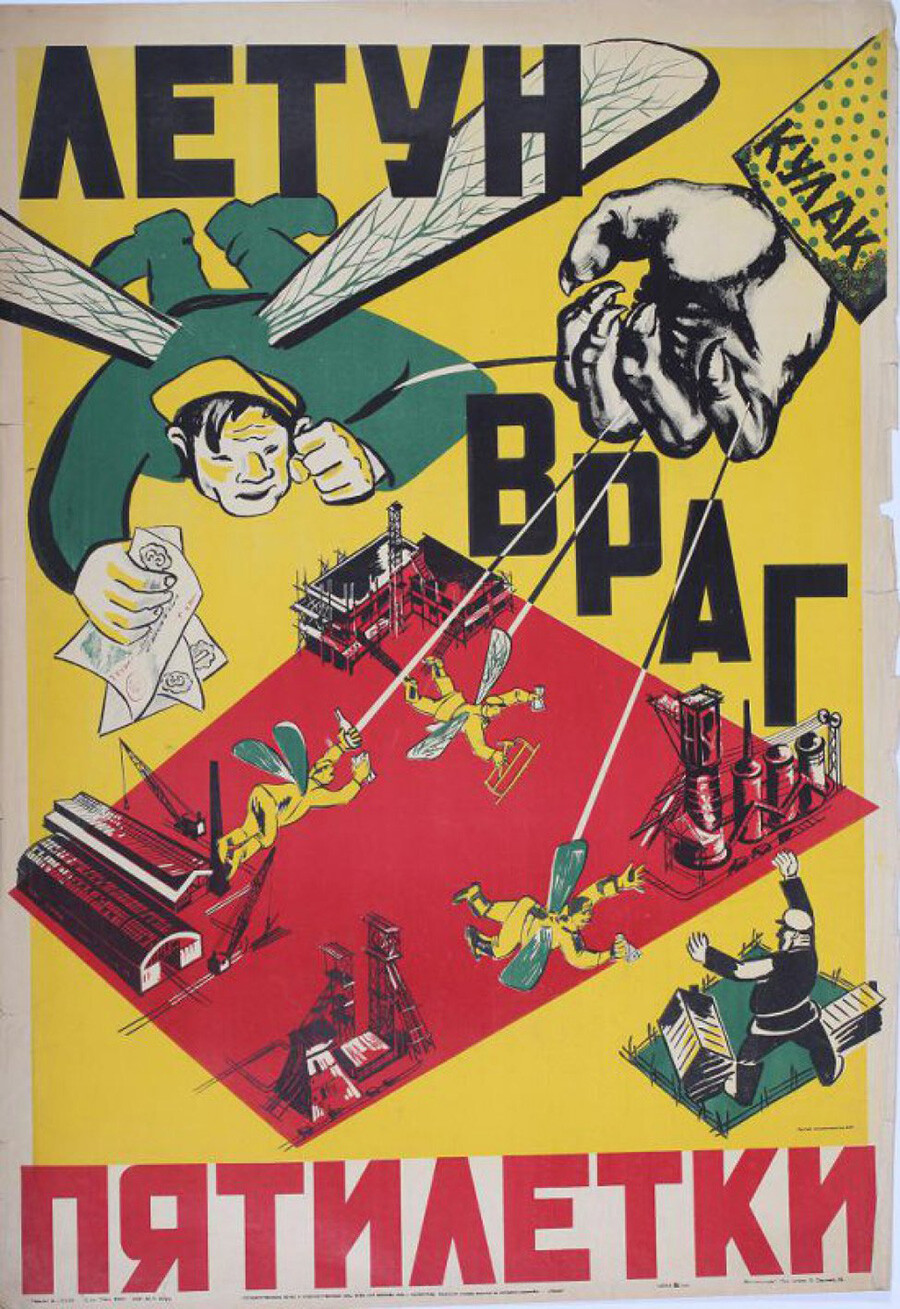

最初の仕事が生涯唯一のそれになるケースも珍しくなかった。実際、学生時代から退職まで同じ職場で働いていた人も少なくない。いわゆる「寄生行為」と同じく、頻繁な転職も認められなかった。すべてのソ連国民は、勤労すべき時は、有益な活動に従事しなければならなかった。