最近ネットでこんな記事を読む機会があった。題して「ヨーロッパ人を苛立たせる、ロシア人旅行者の10の習慣」。その第5番目に挙げられていたのが、わが同胞たちの保養地での振る舞いだ。朝日が昇り、プールやビーチに光が差し染めるや否や、ビーチチェアを“占領”することである。かくして、他のホテルの客は、奇怪な光景を目にすることになる。無人の浜辺に、タオルを敷いたビーチチェアがずらりと並んでいるのだ…。

これは、我々ロシア人にはよく分かることなのだが、欧州人には滑稽でもあり、アホらしくもあろう。もっとも、我々にだってアホらしくはあるのである。ただ、西欧の人間には説明のしようがないのだ。こういう振舞の原因は、我々の生得の貪欲さではなく、腹ペコなソ連時代に発する、何でもいいから手に入れたいという欲求だということを。イギリス人やドイツ人にとっては、文字通り空っぽな商店の棚などというものは、黙示録かゾンビの襲来でも描いた映画ででもなければ見たことはあるまいが、ソ連市民は、この国が存在していた約70年間にわたり、自分の目で見続けてきたのだ。

こういう全般的、恒常的な物不足の原因は、国家がそれで運営されていた計画経済にあると、現在では考えられている。すなわち、計画経済のもとでは、必要な商品の種類と数も、需要が絶えず変化するという事実そのものも、考慮され得なかったからだ。

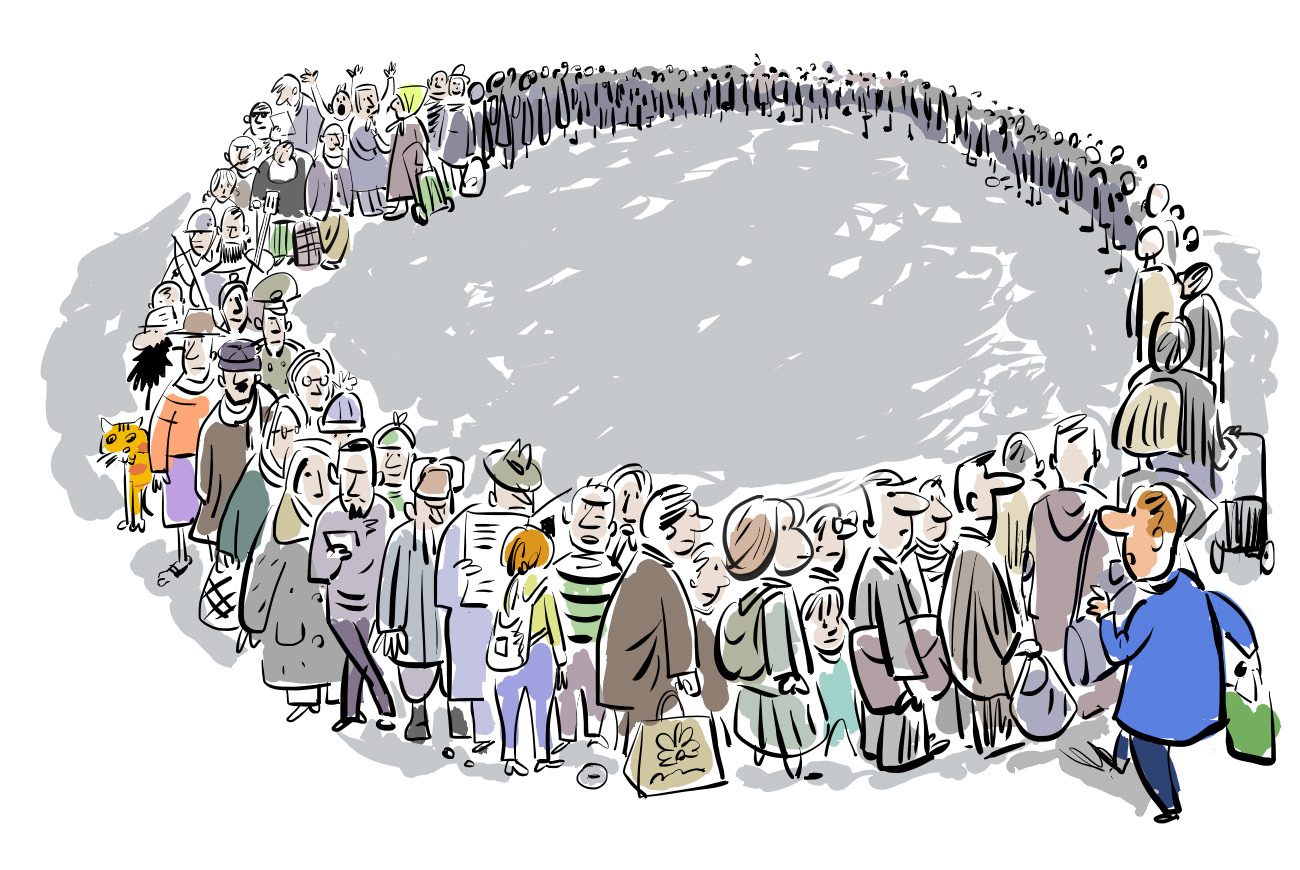

こうして行列は、生活の不可分の一部となった。行列に並ばねばならぬ時間は長く、ときに数日間におよんだ(しかもそれは成功を保障するものものではなかった)。そこで、親戚縁者を動員して「当直式」で並んだのである。どんな天候でも並ばねばならなかった。

必要なもののためにも、必要でないもののためにも並んだ。もっとも、結局、何もかもすべてのものが必要だったのだ。というのは、実際、なんにもなかったのだから。靴下、ハム、ソーセージ、マッチ、バター、ウオッカ、石けん、服、靴、化粧品、家電製品、薬、避妊具…。行列は地方でもモスクワでもあった。首都では、こんな冗談を飛ばす者もあった。行列に並ぶと、ソ連全体の地理が勉強できると。何しろ、全国津々浦々からモスクワに、行列に並びにやって来ていたのだから。特別なノウハウを身に付けた人間を雇い、自分の代わりに並ばせることもできた。こういう“技能者”は「トラミタドル трамитадоры」と呼ばれた。

行列はロシアの生活にしっかり根付いてしまったので、創作の対象にもなった。特定の作者によるものもあれば、フォークロア的なのもあった。後者でとくに人口に膾炙したものに謎々がある。例えば、

「もしブルガリアがソ連に入ったらどうなる?」

「トマトも品薄になる!」

アネクドート(小話)も流行った。

「最高のプレゼントは、トイレットペーパーで包んだ靴下だ」

ソ連時代末期に地下鉄プーシキンスカヤ付近に、マクドナルド1号店がオープンしたときは、これが最後の大行列かと我々は思ったものだが、そうは問屋が卸さなかった。

ティム・クックが新型アイフォンの発売を発表したときはどうなった?アップル・ファンは、発売前夜、ショーウインドーわきに徹夜で並んだ。アメリカのミュージシャン、カニエ・ウェストがコラボスニーカーをリリースしたときはどうか?モスクワにできた長蛇の列は、ドローンを使わないと、その全体が写せないほどだった。ロシアのミュージシャン、ティマティがモスクワにハンバーガー店を開いたときは?サンドイッチやハンバーガーを、ティマティのように黒手袋をした手で食べたいという人がずらりと並んで、アルバート通りを抜けられないほどだった。要するに、人々は依然として、パイの神聖なる一切れを手にするためなら、どんな不便でも耐え忍ぶ覚悟なのだ。皮肉なのはただ一つ、かつてはこの一切れが、白パンだったり水のボトルだったりジーンズ一本だったりと、生活必需品かそれに次ぐものだったとすれば、今はその点は全然違うということ。消費文化とマーケティングは今やまったく別物になっている。

しかし、ということは、学校で必修のプログラムに「行列の並び方」を入れるというアイデアはまだアクチュアリティーを失っていないということになろう…。

ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。