帝政ロシアにおける汚職

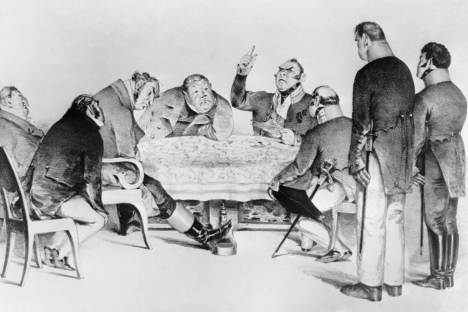

作家ニコライ•ゴーゴリの戯曲『検察官』(露語は『レヴィゾール』)は、中央政府から地方に派遣された査察官を描いており、人間の貪欲、愚かさ、そして帝政ロシアに蔓延していた汚職を風刺した喜劇だ=タス通信

3期目を務めるウラジーミル・プーチン大統領の任期の特徴は、中央だけでなく地方の統治機構においても、汚職に関与する職員に対して(ソ連崩壊後では)か つてない戦いを挑んだことだ。

この方針の明確な推進は、ロシアが国際連合腐敗防止条約を批准し、これにより不法な利益や脱税行為に対して効果的な処置をとることが義務付けられたプーチン大統領の2期目の2006年に開始された。

2番目に重要な措置は、ドミートリー・メドヴェージェフ大統領(当時)が2008年に、腐敗抵抗国家計画に署名したことだ。

数世紀の病

なんとも皮肉なことに、ロシア連邦捜査委員会によって摘発された賄賂件数が大幅に上昇したのは、2000年代後半のことだった。それは2007年の6,700件から2008年の8,000件まで上昇し、2009年に13,000件のピークに達し たが、これはあくまで公式な統計であり、実際の規模よりも間違いなく少なく見積もったものだ。

過去にどのような腐敗対策が功を奏したかを理解するには、帝政ロシアにおける賄賂と官職濫用の歴史を簡単に概説する必要があろう。

過去の病根を探る

中世ロシアでは、賄賂が存在したのは法廷に限られ、統治者たる大公を代表する上層部のメンバー(ロシア中央部では大公自身)が裁判官を務めた。

15世紀後半にモスクワで権力が統合強化されるにつれて、中央国家が形成され始め、タタール人の遊牧騎馬隊による攻撃にさらされやすかった国境周辺の町を支配し防御する必要性が生じた。

15世紀から16世紀の間は、モスクワ大公国が高官をこれらの辺境地に代官として送り込んだが、代官たちに給料が支払われることはなかった。

その代わりに彼らは、地元住民から物品や食べ物の扶持を受け取った。この慣習は、コルムレニエ(文字通りの意味は「扶持」や「給食」)として知 られる。こうした“扶持”の必要性は、主に海外との通商のために使用されていた貨幣が物理的に不足したり、中央と地方の間の距離があまりにも長かったというような、地理的および経済的な要因から生じたものだ。

そのため、中央から給料を支給しようとしても、それは決して予定通りに届かなかったであろうし、 場合によっては配達人が道中で強盗に遭えば、届きさえもしなかったであろう。

政府公認で扶持という名の収賄

コルムレニエは政府権限によって認可されたものであるため、地元住民が支給を拒否した場合は強要が可能だった。この習慣は、腐敗の土壌を整備しただけでなく、政府の役人が物品や食品を受け取る習慣は違法行為にあたらず、それはロシアの統治制度本来の特徴であるという考えを、ロシア国民の心の中に植え付けた。

18世紀を通じて多大な権力を獲得したロシア貴族は、貴族階級の利権を妨害するような腐敗対策プログラムを支持することに興味を示さなかった。したがって、1726年から18世紀末まで、元老院により法改正がなされることはなかったが、それは驚くに足らない。国家反逆罪の調査に対しての責任も有していた検事総長は、司法と財政における国内政治の指示を行っていたため、国家レベルで腐敗の対策を講じている時間はほとんどなかった。

パーヴェル1世の改革

変化は、1799年10月6日に元老院が帝国法令の徹底的な改正を行うよう命じたパーヴェル1世の治世に起きた。その結果は驚愕的なものだった。何百人もの腐敗した役人が職務を追放されたり投獄されたりした。この改正は、地方における事務処理の多大な迅速化をもたらし、中央の権力は、地方情勢について相当 量の情報を受け取るようになった。

その後、元老院による法改正は、腐敗対策において最も有効な手段となった。19世紀の前半には、80以上の改正がなされ、地域によっては2回から3回の改 正が適用される所もあった。

元老院議員は地方に何ヶ月、場合によっては何年も滞在し、地元住民からの苦情を収集したり、報告書を執筆したりした。元老院議 員には地方の役人との関わりがなかったため、贈賄は不可能だった。何しろ彼らは、贈賄するには裕福すぎたのだ。元老院議員のほとんどは、皇帝との個人的な面識があり、そのため彼らの報告書は政府機関を迂回して、国家統治の状況について直接得た情報を皇帝に届けることができた。元老院議員による改正は、腐敗し た役人に対して大いなる脅威となり、地方の政治運営は活性化された。

日常的な賄賂は放置

しかしこの状況は長続きしなかった。ニコライ1世の死後、定期的な法改正の数は大幅に減った。確かに、行政と軍隊の事業を監督し、腐敗に対抗するために国家は様々な機関(とりわけ重要なものに、秘密警察の「皇帝直属官房第三部」がある)を設立した。

しかし、それらが直面する主な欠点は所在地だった。本部が首都に配置されていたため、地方で影響力を行使できなかったからだ。これは、元老院によって一度解決された問題だった。また、中央政府は主に大規模な腐敗に専念したため、 地方での日常的な賄賂は罰せられることなく放置された。結果的に、軍隊や政府高官の間での腐敗が、日露戦争や第一次世界大戦における敗北の最大の理由として指摘されるほど、状況が悪化した。

リッチな大目付が有効?

ソビエト連邦における腐敗対抗策については、別の説明を要するが、それでもロシア帝国の事例から一定の結論を引き出すことが可能だ。この簡潔な調査 は、自身が富裕である故に膨大な額の賄賂にしか影響されず、国家元首に従属し、自らの行為に対して個人的に責任を負うような高官によって実施された場合に、腐敗対抗策が最も効果的であることを示している。役人が現場で存在感をアピールすることもまた、腐敗調査の有効性に不可欠だ。

ロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。